「等ラウドネス曲線」って何?

「Phon」って何?

「音楽制作の時は、どれぐらいの音量で聞けばいいの?」

今回はこのような疑問にお答えし「等ラウドネス曲線」と単位「Phon」について解説します。

これを理解すれば、よりバランスのいい音楽を作ることができます!

等ラウドネス曲線の図(引用: wikipedia「等ラウドネス曲線」)

等ラウドネス曲線が意味するものとは?

「等ラウドネス曲線が何を表しているのか?」を一言で言うと...

音域(周波数)によって、実際に聞こえる音量レベル(ラウドネス)が異なってくること

単位「Phon」とは?

Phonとは、人間が実際に耳で感じ取る音量の大きさ=ラウドネスの単位です。

例えば機械上では「いま、50dBの音を出していますよ」と数字が表していても、実際に音を聞いてみると、音の高さ(周波数)によっては「本当に50dBの音量が鳴っているの?もっと大きく聞こえるぞ?」と感じたり、逆に「そんなに音量が出ているようには聞こえないけど...」と感じることがあります。

人間の耳においては、「実際に感じ取った音量」は音の高さ(周波数)と音量(dB)によって変わるので、等ラウドネス曲線はこれをグラフにしています。

等ラウドネス曲線の見方

等ラウドネス曲線の図(引用: wikipedia「等ラウドネス曲線」)

赤い線:単位「Phon」で表される、実際に感じる音量

縦軸:数字上で出している音量(dB)

横軸:音の高さ、周波数(Hz)

例えば「横軸で1000Hz、縦軸で80dB」のラインを見てみましょう。

両者がぶつかる点を通る赤い線には「80(phon)」と書いてあります。

これは「1000Hzの高さの音を、80dBで出したとき、80dBの音量で聞こえる」ということを意味しています。

つまり「数字上(機械上)で表示されているのと同じ程度の音量が出ている」と感じていることになります。

それでは、同じ音量(縦軸は同じ)で、音の高さ(横軸)だけズラして見てみましょう。

例えば「横軸で100Hz、縦軸で80dB」のラインはどうでしょうか?

両者がぶつかる点を通る赤い線には「60(phon)」と書かれています。

つまり、「100Hzの高さの音を、80dBで出したとき、60dBの音量で聞こえる」ということになります。

これぐらい低い音量になると、人間の耳には大きい音として聞こえづらいので、同じ音量(dB)を出していても音が小さく聞こえてしまうのです。

そのため「いま、80dBで音量を鳴らしているよ!」と言われても、「えっ、そんなに音量が出ているようには聞こえないけど...音量、小さくない?」となるでしょう。

DTMにおける等ラウドネス曲線の活用方法

ミキシングをしていると、「優しい音にするためのミキシングをしているのに、なぜかエレキベースだけ元気で活気づいている」という悩みに直面することがあります。

これは、「エレキベース=低音」のことだけ考えてしまい、エレキベースに含まれている中音域〜高音域をしっかり抑えられていないのが原因かもしれません。

等ラウドネス曲線を見ての通り、低音域は数字上で表示されている音量よりも小さく聞こえがちで、逆に中音域〜高音域は数字通り・もしくは数字以上の音量に聞こえやすい傾向にあります。

そのため、「低音楽器だから低音だけ抑えればいい」と考えず、中音域以上にも目を向けてみましょう。

また、低音域を中音域よりもエネルギッシュにしたいのに、コンプレッサーを使ったら音全体がエネルギッシュになってしまった...ということもあります。

通常のコンプレッサーは「全体の音量」に対して反応するので、周波数帯域ごとにコンプレッションするわけではありません。

そのため、マルチバンドコンプレッサーを使って「低音が出過ぎていたら強めにコンプレッションをする」という設定にして対策するとよいでしょう。

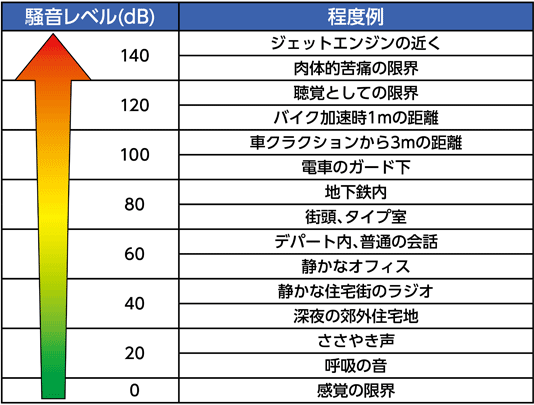

DTMをするときの理想の音量レベルは?

100dBの音量であれば、どの周波数もしっかり聞こえるようになりますが、実際に聞くとかなりうるさいので長時間の作業には向いていません。

80dBは「うるさいな」と感じるぐらいの音量なので、「80dBが限界」と考えるとよいでしょう。

実際に、音楽スタジオで働くミキシングエンジニアなどは70~85dB程度を目安としているケースが多いです。

ただし、70~80dBでも長時間視聴していると耳の疲労が起こりますので、DTMをしているときは必ず休憩を取るようにしましょう。

まとめ

今回は、等ラウドネス曲線、Phon、そしてこれによって起こる問題、その対処法についてご紹介しました。

等ラウドネス曲線

音域(周波数)によって、実際に聞こえる音量レベル(ラウドネス)が異なってくること

Phon

Phonとは、人間が実際に耳で感じ取る音量の大きさ=ラウドネスの単位です。

等ラウドネス曲線でわかること

低音域は数字上で表示されている音量よりも小さく聞こえがちで、逆に中音域〜高音域は数字通り・もしくは数字以上の音量に聞こえやすい傾向にある。

これを知るだけでも、ミキシングのレベルがぐんとアップするはずですので、ぜひご活用ください。

当サイトではこのような「DTMにおけるモニタリング・聞き方」に関する記事をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

音響科学関連書籍