今回はDTMerにおなじみ、サンプルやプラグインを販売するSpliceが解説する「マスタリング101」をまとめました。

この記事ではPart2として「手順とメーターの見方」を説明していきます。

マスタリング入門シリーズ

マスタリングの手順

最初に、マスタリングの手順を解説します。

のちほど具体的な解説もしますが、もし「その解説を読んでも理解できない!」と思っても大丈夫です。

このPart2やその後の解説を読んでみると理解できるようになってきますので、今はとりあえずこの流れを頭の片隅に入れておいてください。

- ソース(トラック)の準備

- EQ

- コンプレッサー(2dBのゲインリダクション)

- クリッパー(Clipper)

- リミッター (3dBのゲインリダクション)

それでは、1つ1つ言葉を解説していきます。

ソース(トラック)の準備

まずは、マスタリングをするステレオトラック(2mixのオーディオデータ1つ)を準備します。

ステム(楽器をグループごとに分けたトラック)でマスタリングする「ステムマスタリング」をするときもありますが、この場合はまたやり方が異なります。

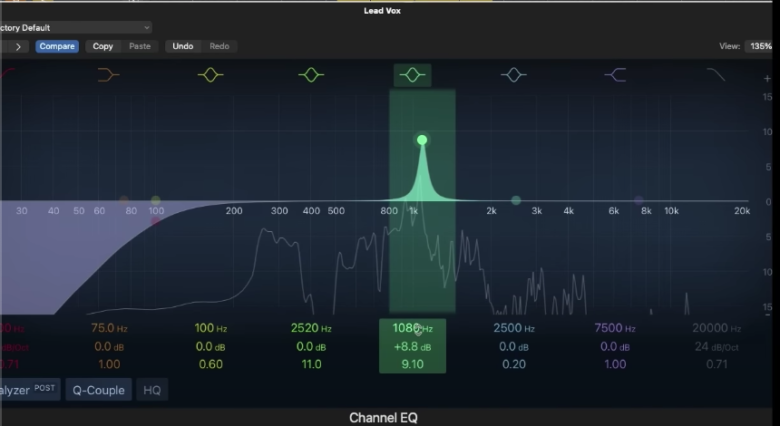

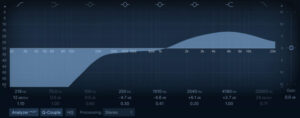

EQ(イコライザー)

ここからは、トラックに対して使うエフェクト処理になります。

まずはじめに、EQを使います。

コンプレッサーは音のカラーを変えることがあるため、EQをコンプレッサーの前後両方対して使う人もいます。

しかし、「ここでは基本的にゲインリダクションは起こらない=コンプレッサーが反応する量は少ない」ということは覚えておきましょう。

コンプレッサー(Compressor)

コンプレッサーは、基準値を超えた音量を抑える効果があります。

マスタリングは「ちょっと手を加えるぐらいの作業」ですので、この段階で2dB以上のリダクション量が出ないようにします。

つまり、コンプレッサーがほんの少し反応する程度に抑えておきます。

リダクション量が大きいということは、それだけ強くコンプレッションをしているということなので、最後の仕上げ作業であるマスタリングの段階で全体のサウンドを大きく変えてしまうことになるからです。

クリッパー(Clipper)

クリッパーは、ミックスに歪みを加えるものです。

「歪み」という名前の通り、あまり好ましいものではありません。

しかし、目標のラウドネス値(音圧)に達するためには必要なときがあります。

下記の参考記事では「クリッパーとリミッターの違い」について紹介していますので、ぜひこちらを見てからマスタリングを進めてみてください↓

リミッター(Limiter)

リミッターはコンプレッサーと同様に「出過ぎた音量を抑えるはたらき」がありますが、コンプレッサーよりも変更できるパラメーターは少ないので、仕上げ作業の段階でよく使われます。

コンプレッサーと同様、リミッターは3dB以上のゲインリダクションがあると、自然に聞こえなくなってしまいます(すでにヘッドルームが十分に確保されている場合は別です)。

「いきいきとさせる」のようなクリエイティブな目的があってリミッターを使うこともありますが、一般的にはゲインリダクションは最小限に抑えておきましょう。

メータリング(Metering)

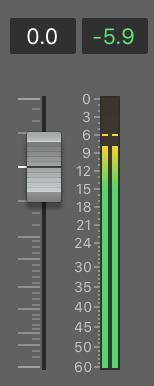

マスタリングでは、VUメーターというRMS(Root Mean Square)が確認できるメーターを使います。

VUメーターは、VUメーターで計測しているトラックの平均音量レベルをわかりやすく示してくれているものです。

リーズナブルな値段のVUメーターなら、 PSP社の「TripleMeter」を使うとよいでしょう。

VUメーターの使い方

それでは、VUメーターの使い方を見ていきましょう。

そもそもVUメーターとは?

VUメーター(Volume Unit Meter)は、そのトラックの「平均音量」を表示するメーターです。

みなさんがDAWで使っている音量メーターはFSメーター(Full Scale Meter)で、その瞬間瞬間に出ている音量レベルを表示しており、「平均音量」を示しているものではありません。

そのため、VUメーターの動きは、DAWで見ている音量メーターよりも少しだけゆっくり動いているように見えます。

※およそ300msの間の平均音量を表示します

逆にFSメーターやdBメーターは、一瞬でも音が小さくなったり大きくなればメーターが大きく振られるので、メーターが早く忙しく動いているように見えます。

マスタリングではなぜVUメーターを使うの?

DAWの音量メーターなどの「FSメーター」や「dBメーター」は、ピークレベルを計測しているので「クリッピング(音割れ)しているかどうか」を細かく正確に確認するのに適しています。

一方、VUメーターはある短い期間内での「平均音量」を表しているため、おおよそのダイナミクスや、ラウドネス(音圧)を数字で確認するのに適しています。

※およそ300msの間の平均音量を表示します

つまり、FLメーターやdBメーターよりも、VUメーターの方が人間の耳に近い形で音量を数字で表しています。

例えば、ダイナミクスが大きすぎる(音量の振れ幅が大きすぎる)ときはコンプレッサーを使って音量を少し平らにならしていくでしょう。

このとき、VUメーターを使って「おおよそのダイナミクス」を確認し、振れ幅の激しいときだけコンプレッションがかかるようにするとよいでしょう。

例えば「スネアが鳴ったときだけやたらとVUメーターが大きく動く」という場合は、「スネアの音量が大きすぎるかもしれない」という問題に気づくことができます。

VUメーターの「0 VU」は「音量がゼロ」「音割れギリギリのライン」ではない

「0 VU」という数値は、音量がゼロ(0 dB)を表しているわけでもなく、「これ以上音量が大きいと音割れします」というボーダーラインでもありません。

「0 VU」は、簡単に言うと「適切な音量レベル」を表しています。

機材によって多少の違いはありますが、「0 VU」は-18dBFS程度であることが多いため、「0 VU」であれば「およそ-20dBのヘッドルームがある」と言えます。

そのため、基本的に0 VU以内に留めるように調整しておけば、VUメーターが捕らえられない突発的なドラムのアタック音などが来ても安心です。

ジャンルごとのターゲットレベルの目安

マスタリングの世界では、いくつかのジャンルで共通のターゲットレベルの目安があります。

クラシック: 0 VU = -18 dBFS

ジャズ: 0 VU = -9 dBFS

ポップ: 0 VU = -8 dBFS

激しめのポップ・ヒップホップ: = -7 dBFS

前述の通り、「0 VU」は相対的に変化するので、この数値を超えたからといって必ずしもクリッピング(音割れ)するとは限りません。

ときどき0 VUに達するぐらいなら、ダイナミックな音になります。

しかし0 VUを超えてメーターが赤いラインに達するぐらいだと、音量は大きく聞こえますが、ダイナミクス(抑揚)がない音源になってしまいます。

メーターが赤い部分に強く振れると、コンプレッサーを使ったときにコンプレッションが強くかかり、ダイナミクスを失ってしまうからです。

VUメーターについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

マスタリングのテンプレートを作ろう

ここまでで、マスタリングの処理の手順をざっくりご紹介しました。

よりマスタリングをスムーズに行うためには、DAWのテンプレートを用意しておくのがよいでしょう。

DAWを立ち上げ、新規プロジェクトを作り、マスタートラックに以下のプラグインを挿し、そのプロジェクトをテンプレートとして保存すればOKです。

- EQ

- コンプレッサー

- クリッパー

- リミッター

- VUメーター(その曲のジャンルに合わせて、ターゲットレベルを変えておきましょう)

次回Part3「マスタリングEQの基本」はコチラ↓