今回は、LANDRが解説する「DIベースとは?」をまとめました。

音楽に親しんでいる方でも、「DIベース」とは何か、DIベースのレコーディングで使われる「DIボックス」とは何か、自分はDIボックスが必要なのかどうかが分からない方も多いでしょう。

この記事では、これらについて詳しく解説していきます。

DIベースとは?音の特徴は?

DIベースとは、ミキシングコンソール(ミックス卓)やマイクプリアンプ、オーディオインターフェースとエレキベースを直接つなげてレコーディングする方法のことです。

いわゆる「ライン録りをしたベース」で、このような音がします↓

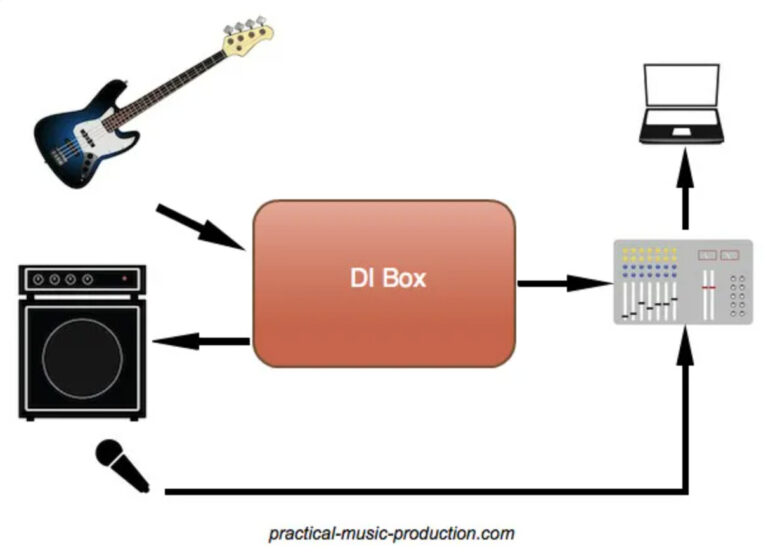

「DI」は「Direct Injection」の略で、DIボックスと呼ばれる機材を通してエレキベースの信号を増幅させる手法が由来になっています。

DIボックスは楽器から受け取った電気信号のクオリティを損なわずに、マイクプリアンプと上手く動作するようにするための機材です。

楽器とレコーディング機材を直接接続しているため、DIベースの音は非常にクリーンでパンチがあり、楽曲の中に存在感が出るサウンドになります。

DIボックスについては下記の記事で詳しく解説しています。

「プリアンプとは何か?」については下記の記事で解説しています。

エレキベースの主なレコーディング方法「ライン録り」「マイク録り」

エレキベースのレコーディングでは、主に「ライン録り(LINE録り)」と「マイク録り」の2つがあります。

ライン録りは、エレキベースなどの楽器をDIボックスやオーディオインターフェース、ミキサー卓などと直接繋ぎ、その音をそのままレコーディングする方法です。

マイク録りは、アンプから出た音をマイクを使って録音する方法です。

そのため、DIベースはいわゆる「ライン録り」にあたるレコーディング方法です。

なぜDIベースがよく使われる?

エレキベースは、さまざまなジャンルで使われるポピュラーな楽器です。

楽曲の根幹(基礎)部分をしっかり作るには、やはりベースがクリアでパワフルな重低音であることが大切です。

アンプを通してレコーディングをすると、ベースの音はどうしてもコンプレッションされた音(つぶれたような音)になったり、サチュレーション(歪みや温かみ)がかかった音になります。

それだけでなく、アンプやスピーカーを通る過程で低音域が減ってしまうため、ベースの重要な部分が薄れてしまいます。

アンプやスピーカーを通した音は、確かにしっかりとしたキャラクターはありますが、一方でパンチや明瞭性には欠けます。

DIベースはそのような効果(エフェクト)はかかりませんので、非常にクリアで聞き取りやすいエレキベースの音をレコーディングすることができます。

実際に、ミキシングエンジニアはDIベースとマイク・アンプを使ったベースを両方合体させてベースのミキシングをしています。

DIベースのクリアでしっかりとした重低音と、ユニークなキャラクターを演出するマイク・アンプを使ったベースの両方を使うことで、パーフェクトな理想のベースサウンドを作っているのです。

DIベースの上手なミックスの仕方はこちらで解説しています↓

DIベースのレコーディングのやり方

最近では、誰でも自宅でDIベースのレコーディングができるようになりました。

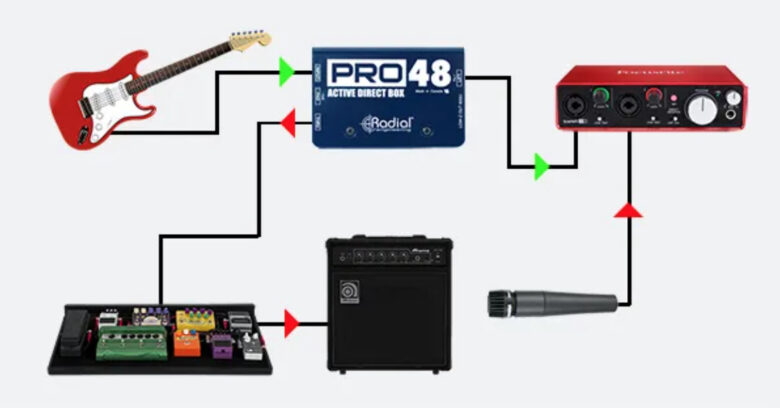

最も簡単な方法は、エレキベースをDIボックスと接続し、DIボックスをオーディオインターフェースと接続するやり方です。

上記画像のうち、緑の矢印のつなぎ方

エレキベース→DIボックス(青いボックス)→オーディオインターフェース→パソコン(DAWで録音)

・1/4インチケーブルを使って、エレキベースとDIボックスを接続

・DIボックスのXLR Outputをオーディオインターフェースに接続

・オーディオインターフェースをパソコンに繋ぎ、DAWで録音

DIボックス選びの注意点

エレキベースが「パッシブピックアップ」の場合は「アクティブDI」を使う

エレキベースが「アクティブピックアップ」の場合は「パッシブDI」を使う

・DIボックスをアンプに接続して使うときは、エフェクトチェインの一番最初にバフッファーペダルを使う

・DIベースとアンプの音を合体させたときに音が薄くなるor小さく場合は、プリアンプの位相を反転させる(位相の打ち消しが発生している可能性があるため)

・ハードウェアのアンプを所持していない場合は、アンプシミュレータープラグインを使う

(アンプを通した音と元の音=DIベースの音の割合を調整できるプラグインもあります)

・ピックアップが付いているアコギの場合は「アクティブDI」を使う

ピエゾ・ピックアップが使われているベースの場合は、ピエゾ・ピックアップ対応のDIボックスを使うのがベスト

DIボックスではなくオーディオインターフェースの1/4 Hi-Z Inputを使ってもOK

DIボックスを持っていない場合は、オーディオインターフェースの1/4 Hi-Z Inputとエレキベースを接続しても構いません。

※スペック欄に「Hi-Zインストゥルメント入力」「Hi-Z入力」「1/4インチHi-Z機器入力端子」などの説明がある製品に搭載されています

おすすめのHi-Z入力対応オーディオインターフェース

エントリーレベルの比較的安価なオーディオインターフェースのHi-Z入力は、トランスベースの回路が使われていないため、DIボックスに比べると若干性能が劣ることがあり、ノイズや歪みが発生してしまうことがあります。

こちらは注意しましょう。

DIベースとは?まとめ

以上が「DIベースとは?」の解説でした。

DIベースとは?

マイクやDIボックス、オーディオインターフェースなどの機材をエレキベースと直接つなげてレコーディングする方法のこと

(ライン録りしたベース)

DIベースのメリット

クリアではっきりとした音が出る

ベースに必要な低音域を不必要に失ったり、音が変に劣化することが少ない

DIベースの録音方法

エレキベース→DIボックス→オーディオインターフェース→パソコン(DAW)

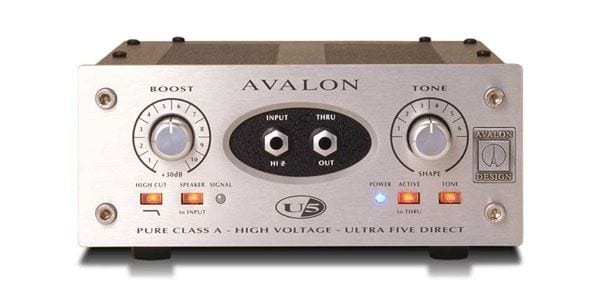

おすすめのDIボックス

最後におすすめのDIボックスをご紹介しますので、ぜひ活用してみてください。

ピエゾ・ピックアップ対応