今回は、オーディオにおける「DCオフセット」についてまとめました。

DTMをしているなら知っておきたいこの用語について、「そもそもDCオフセットとは何か?」「なぜ発生するのか?」「発生するとどんなデメリットがあるのか?」「どうやって解決すればいいのか?」について解説していきます。

DCオフセットとは?

「DCオフセット」とは、「オーディオに含まれてしまった直流成分」のことです。

※DCは「直流」、オフセットは「ズレ」

※「DCバイアス」と呼ばれることもある

※なぜ「直流」と言われるのかは後述で解説

.png)

音の波形は真ん中を「ゼロ地点」として、プラス方向(上方向)とマイナス方向(下方向)を行ったり来たりします。

※ゼロ地点=音量ゼロ

音が何もない時は、下の画像のようにゼロ地点になること(0V)が理想です。

しかし、何らかの原因でプラス方向(もしくはマイナス方向)の信号が強くなりすぎてしまい、ゼロ地点に対して波形がズレてしまうことがあります。

これが「DCオフセット」で、ゼロ地点に対して波形全体が上(もしくは下)にズレた状態になってしまいます。

DCオフセットをグラフで見てみよう

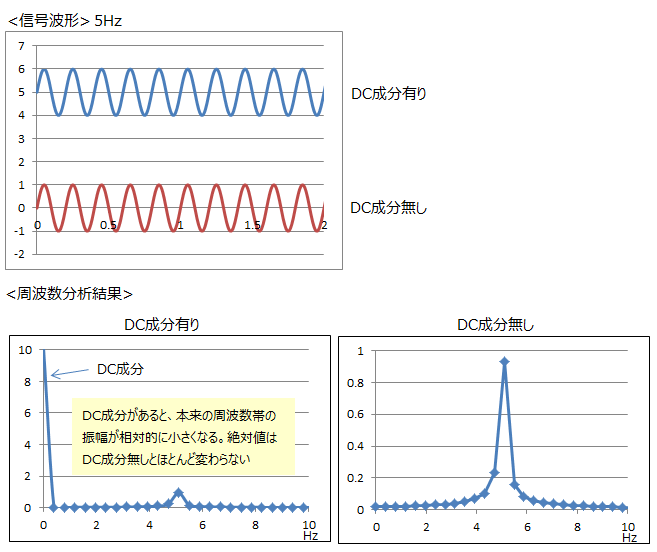

上の画像のうち、上の「<信号波形> 5Hz」を見てみましょう。

赤いグラフの「DC成分無し」では、0を中心に線対象に波形が波打っています。

※DC成分無し=DCオフセットが発生していない状態

しかしDC成分が入ってしまっていると、波形の形は同じですが、0ではなく5が中心となってしまっています。

本来はゼロ地点を中心にしていたにも関わらず、このように上(もしくは下)に大きくズレてしまうと、オーディオに悪影響が出ます。

※DCオフセットが発生するデメリットについては後述

3 DCオフセットの「直流(DC)」ってどういう意味?

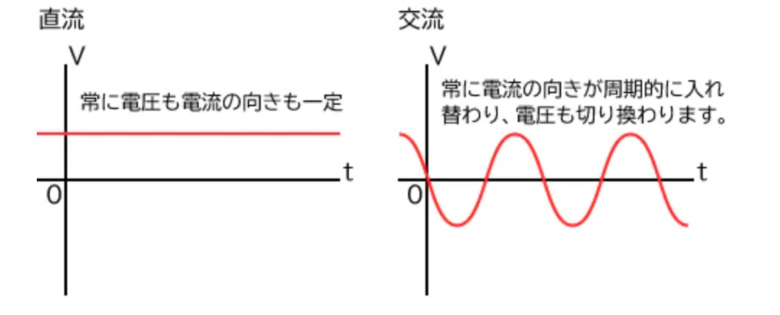

なぜ「直流(DC、Direct Current)」という言葉が付いているのでしょうか?

これは大きく分けて2つあります。

・何らかの原因でプラス・マイナスどちらかの直流電流がオーディオに含まれてしまったから

・本来の音の波形は交流電流(AC、Alternating Current)のような動きをするのに対し、DCオフセットが発生すると直流電流のような動きをするから

(基本的には1つ目の理由で説明されていることが多いようです)

極端に言うと、DCオフセットが発生して波形が大きくズレてしまうと、「プラスとマイナスを行ったり来たり」ではなく「ずっとプラス」「ずっとマイナス」のような波形になってしまいます。

DCオフセットが発生すると、交流よりも直流のような動きに近くなってしまうこともあり(波形はグニャグニャしていても、プラスかマイナスのどちらかに電流が強く偏っている状態)、DCオフセットという名前がついています。

ちなみにDCオフセットは「DCバイアス」と呼ばれることもありますが、「波形がプラスかマイナスのどちらかに偏ってしまう(バイアスが発生する)」と考えるとわかりやすいでしょう。

DCオフセットが発生する例

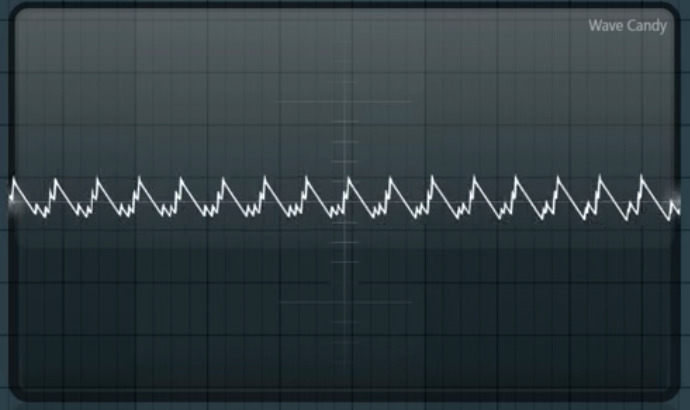

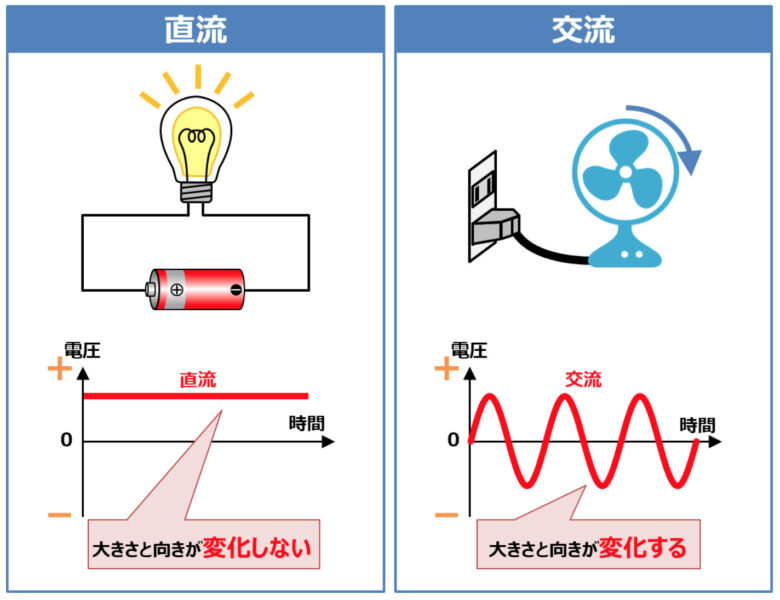

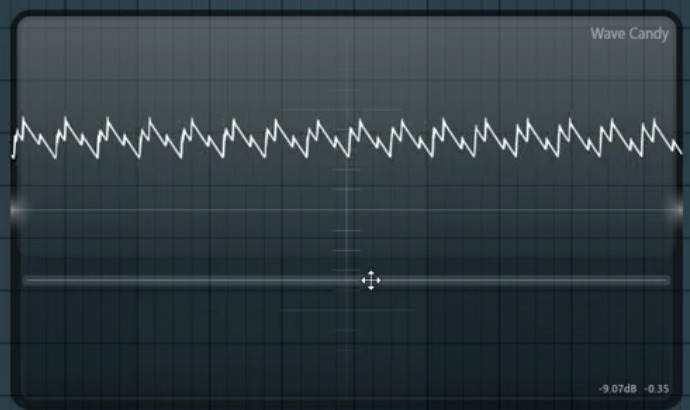

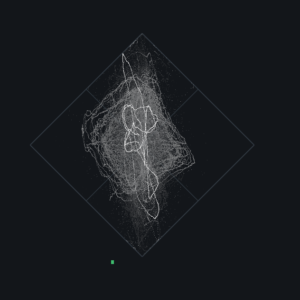

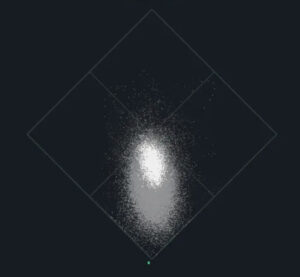

DCオフセットが発生していない状態と、発生した時の状態を比較してみましょう。

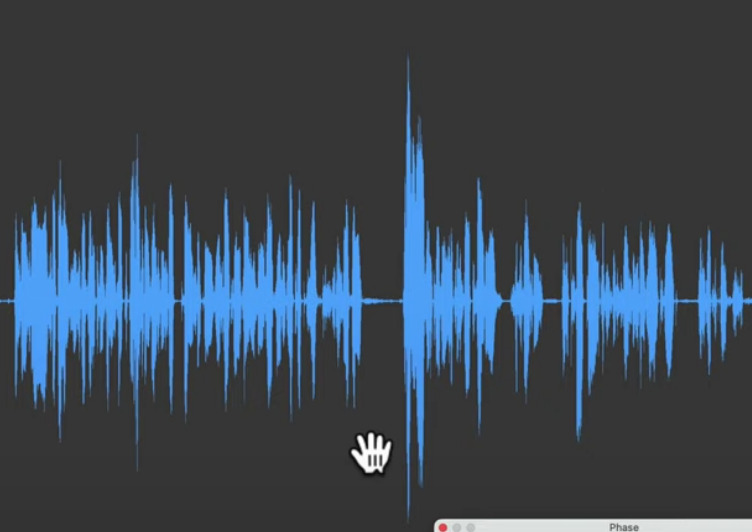

少し薄いですが、真ん中に白線が横に引かれており、これがゼロ地点(0V、音量ゼロ)です。

DCオフセットが発生していない状態の音

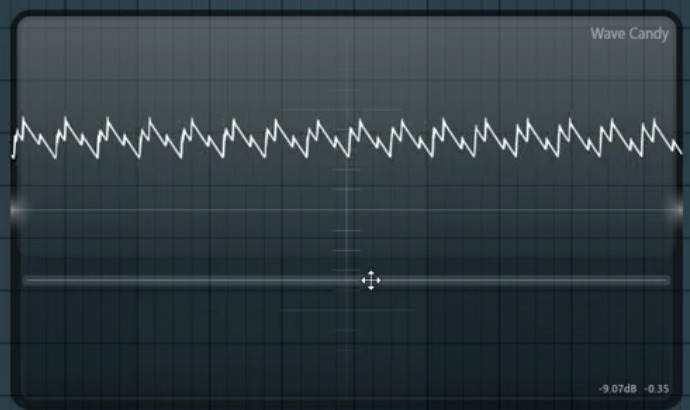

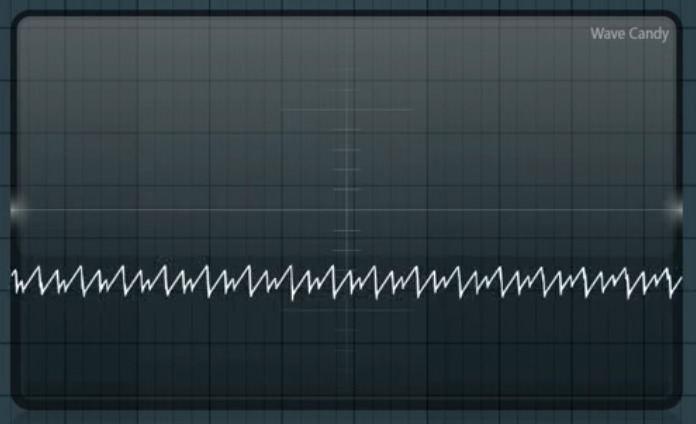

DCオフセットが発生した状態の音

DCオフセットが発生した状態の音は、グラフに対してかなり上の方に波形が移動し、ゼロ(中心)を大きく上回っています。

そしてこちらは、逆にグラフの下の方に波形が移動し、ゼロを大きく下回っている例です。

DCオフセットが発生する原因は?

DCオフセットが発生する原因は「直流成分がオーディオに含まれてしまうため」ですが、この現象が発生する理由はいくつかあります。

・ハードウェアのコンプレッサーなどの設定や相性によるもの

・レコーディング機材の設定や相性によるもの

・シンセサイザーの設定によるもの

・電源(パワー)によるもの

・ADコンバーターの質が悪い

・ハードウェアの質が悪い

DCオフセットはアナログ信号からデジタル信号に変換される前に起こりやすいため、特にハードウェアを利用したときに起こりやすい現象です。

例えば、ハードウェアのコンプレッサーやEQなどを同時に使っていたり、レコーディングでマイクを使っている時などは注意・確認が必要です。

一方で、DAWで使うようなシンセサイザープラグインでも発生することがあります。

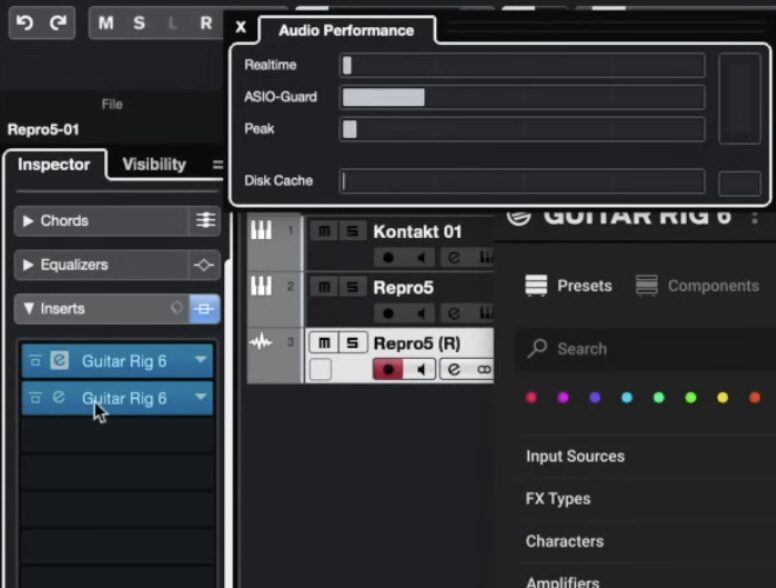

例えばこのシンセサイザーでは、このように設定を変えるだけでDCオフセットが発生することがあります。

DCオフセットが発生するデメリットは?

DCオフセットが発生するデメリットは、いくつかあります。

・クリッピング(音割れ)する

・オーディオの始点と終点にクラックルノイズが発生する

・不要な低音域が発生する

・ヘッドルームが少なくなる

DCオフセットのデメリット1:クリッピング(音割れ)する

DCオフセットがあると、意図せずに音量が上がってしまうことがあるため、クリッピング(音割れ)する可能性があります。

例えばDCオフセットが発生していない時の音量が-14dBでも、DCオフセットが発生しているときの音は-5dBまで上がることがあります。

音量フェーダーで確認する例

DCオフセットのデメリット2:オーディオの始点と終点にノイズが発生する

DCオフセットが発生すると、オーディオの始まりと終わりにノイズが発生することがあります。

例えば、レコードの針がぶつかったような「パチパチ」というクラックルノイズが発生することがありますので、オーディオの始点と終点もよく聞いて確認する必要があります。

DCオフセットのデメリット3:不要な低音域が発生する

DCオフセットが発生すると、不要な低音域が発生することがあります。

例えば下の画像では、画像下部が低音域で、画像上部が高音域を表しています(横に線が入っている=音が鳴っている)。

DCオフセットが発生していない例

DCオフセットが発生している例

2枚目の「DCオフセットが発生している例」では、ものすごく低い音(画像下部の太い横線、0Hz)が加わっています。

あまりに低すぎる音である上に、本来はなくてもいい音ですので、このような不要な音が発生してしまうのは大きなデメリットになります。

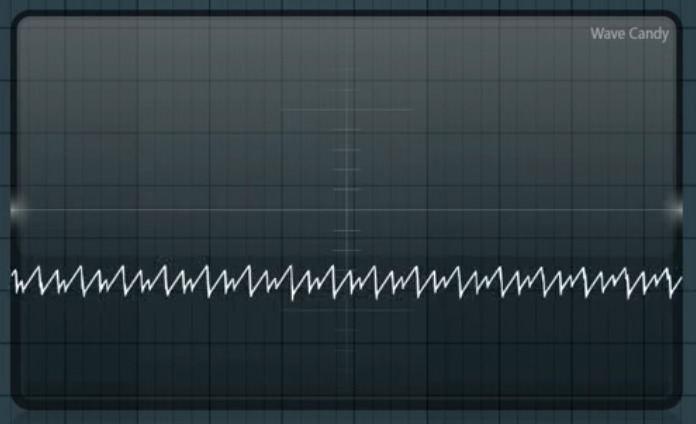

DCオフセットのデメリット4:ヘッドルームが少なくなる

ヘッドルーム(Headroom)とは、クリッピング(音割れ)する音量までの余白のことです。

「音量があと1dBでも上がってしまったら、クリッピングしてしまう…」という場合よりも「あと7dB上がっても、まだクリッピングはしない」という状態の方が余裕があり、キレイな音作りに役立ちます。

デメリット1でお伝えしたように、DCオフセットが発生すると不必要に音量が上がってしまうことがあるため、このヘッドルームがしっかり確保できなくなるおそれがあります。

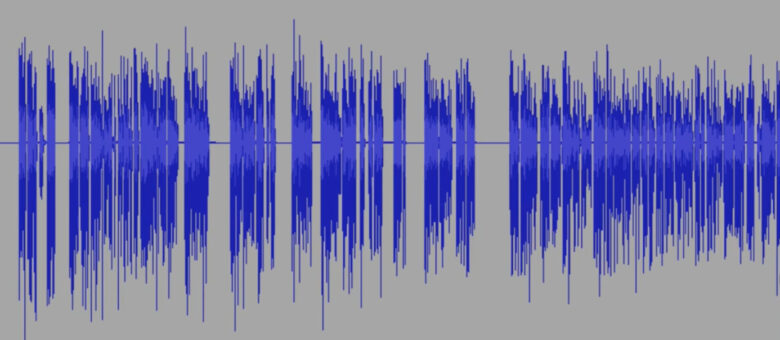

例えば上の画像では、通常はゼロ地点に対して波形が線対象になるべきところを、波形が不自然に下の方に寄ってしまっていることがわかります。

もしこのまま音量を上げてしまうと(波形がもっと縦に伸びると)、ゼロ地点よりも下の方は、上の方よりも早く限界に到達してしまい、クリッピングしてしまいます。

また上の画像では、少し見えづらいですが、一番右にピンと縦に伸びた波形があり、プラス方向(上)には-4.5dBまで伸びていますが、マイナス方向(下)には-12dBまで伸びており、明らかに上方向に偏っています。

この波形の音量を上げると「プラスの信号だけクリッピングする」というおかしな状態になってしまうため、やはりしっかりDCオフセットを解決する必要があります。

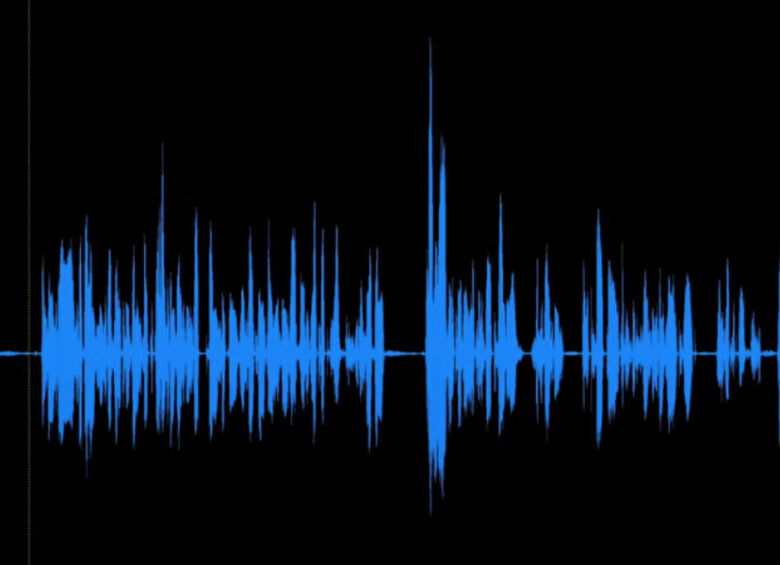

DCオフセットはラウドネスに影響してしまう

ここまでご紹介したデメリットを踏まえると、DCオフセットがラウドネスに悪影響を及ぼしてしまうことがわかります。

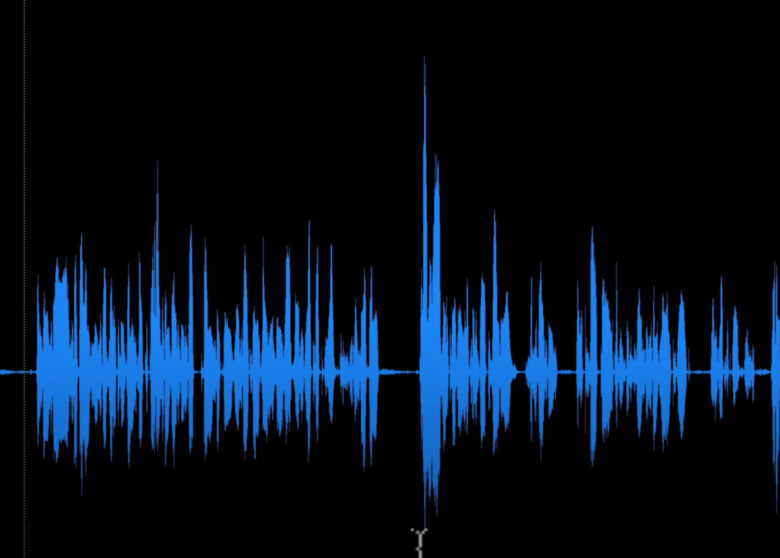

例えば、上の画像はDCオフセットが発生しているときの波形です。

DCオフセットが発生しているため、波形がやや上方向(プラス方向)にズレており、中央には大きく飛び抜けた波形もあります。

このように「DCオフセットのせいで、一部の波形だけ極端に大きくなっている」という場合、「この飛び出た部分のためにコンプレッサーをかければいいのでは?」と思うかもしれません。

しかし、このままでは波形が全く線対象ではないため、「プラス方向の信号にだけコンプレッサーが強くかかる」ということになってしまいます。

つまり、音圧を上げるためにリミッターやマキシマイザーを使ったときも、音に悪影響が出てしまう可能性があります。

DCオフセットがない場合は「線対象でキレイな波形」

→プラス・マイナス方向それぞれ同程度にリミッティングがかかる

DCオフセットがある場合は「一部方向にだけ飛び抜けるなど、ガタガタした波形」

→マイナス方向の信号にだけ強くリミッティングされてしまう、などの可能性

もちろんDCオフセットが発生したまま音量が上がれば、プラス・マイナス方向のどちらかだけ音量が飛び抜けてしまい、音割れしてしまうデメリットもあります。

「できるだけ自然に、かつ音量を大きく聞かせたい」というときに、DCオフセットは大敵です。

DCオフセットでラウドネスはどれだけ変わる?

DCオフセットを解消するだけで、ラウドネスを稼ぐことができます。

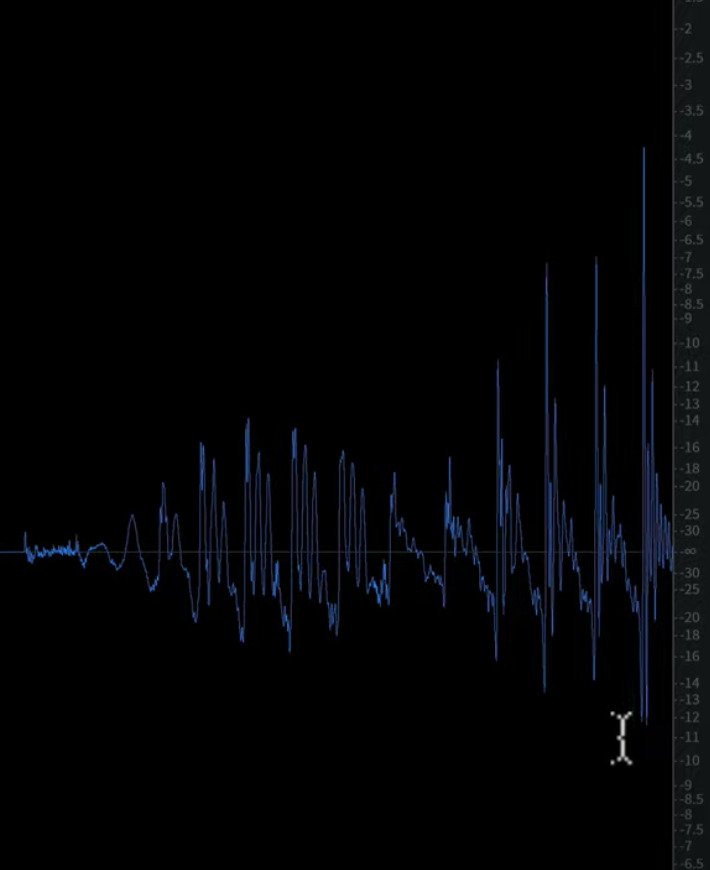

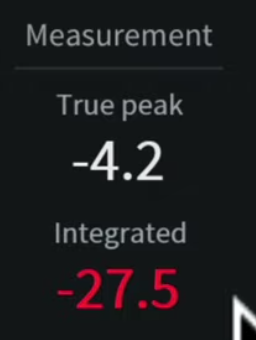

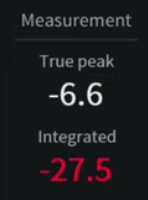

例えばこちらは、人間の通常のしゃべり声を数秒間レコーディングし、ラウドネスを計測した例です。

DCオフセットが発生しているオーディオデータ:True peakは-4.2dB、Integratedは-27.5

DCオフセットを解消した後のオーディオデータ:True peakは-6.6dB、Integratedは-27.6

ほんの数秒のオーディオデータですが、これだけでもIntegratedの数値に0.1の違いが出ています。

もしこれが3分以上の曲だったり、比較的大きな音がずっと鳴っているような楽曲であれば、より大きな差が出てしまうでしょう。

DCオフセットを解決することの重要性がよくわかります。

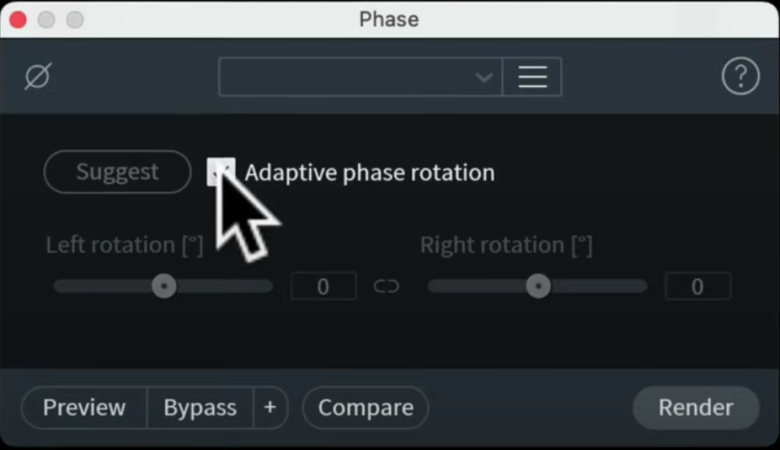

DCオフセットを解決する方法は?

DCオフセットを解決する方法はいくつかあります。

・プラグインやDAWの設定を活用する

・ハイパスフィルターを使う

DCオフセットを解決する方法1:プラグインやDAWの設定を活用する

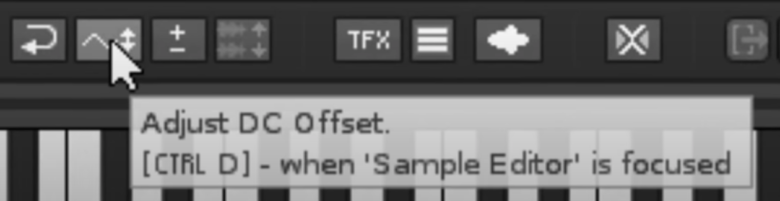

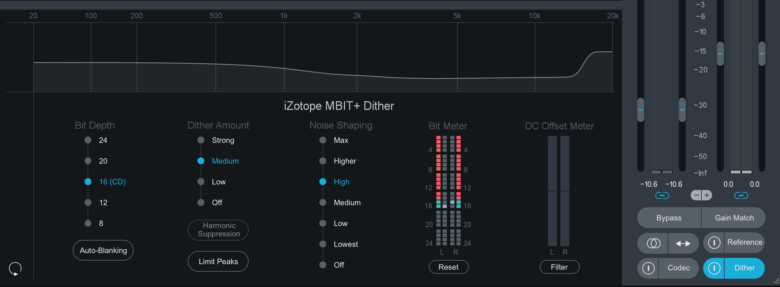

プラグインやDAWには、DCオフセットを解決するための機能が搭載されていることがあります。

DAW付属の機能でDCオフセットを解消する

上記画像のように、ワンクリックで自動的にDCオフセットを解消してくれる機能もあります。

お手持ちの製品にこの機能があるかどうかや使い方は「製品名 DCオフセット」などで検索してみてください。

.jpg)