【DTMミックス】VUメーターの使い方とゲインステージングのやり方

- 2025.02.04

- 2025.02.05

- 機材(ミキシング・マスタリング)

今回は「VUメーターの使い方とゲインステージングのやり方」をまとめました。

ミキシングやマスタリングでは「VUメーター」を使うことがありますが、そもそもVUメーターとは何か、なぜVUメーターを使うことが大切なのか、VUメーターの効果的な使い方について解説していきます。

スポンサードサーチ

VUメーターの使い方とゲインステージングのやり方

はじめに、今回の内容を簡単にまとめてご紹介します。

・そのトラックのラウドネス(平均音量、音量感)を計測するメーター

→人間の耳に近い感覚で音量を計測したいときにおすすめ

・FSメーターはその瞬間瞬間のピークを即時に計測して表示する

→クリッピングの有無や音量を厳密に計測したいときにおすすめ

・多くの場合、0dBVUはおよそ-18dBFSに設定されている

・「0dbVU = 音割れのライン」ではなく「0dbVU = 適切な音量」

・マスターバス(Stereo Out)に追加しておくと便利

・ゲインステージングをする

・楽曲全体の適切な音量バランスを確認する

・各トラックのおおよそのラウドネスを確認する

・リファレンストラックとラウドネスを比較する

・エフェクトのON/OFF時のラウドネスを比較する

それではここから、具体的に解説していきます。

VUメーターとは?

VUメーターとは、ある一定時間内における平均音量レベルを計測するメーターです。

DAWの音量フェーダーについているFSメーター(dBメーター)は、その瞬間の音量(ピーク)を表示するので、VUメーターの方が少しだけ動きがゆっくりに見えます。

FSメーターはすべての音の音量を数値化するような動きをするため、突発的に音量が大きいピークを確認するのに適しています。

一方、VUメーターはある一定の期間(およそ300ms)の間に発生した音の平均音量を表示するので、そのトラックの全体の音量感=ラウドネスを確認するのに適しています。

FSメーターは数値的には非常に正確ですが、より人間の耳に近い感覚で音量を表示してくれるのがVUメーターです。

マスタリングの段階では「各トラックがクリッピングしているかどうか?」よりも「全体の音量感やサウンドの雰囲気がどうなっているか?」を重視して見ることが多いので、マスタリングではVUメーターがよく使われます。

スポンサードサーチ

VUメーターの見方(Waves社「VU Meter」の例)

例えばWaves社「VU Meter」は、このような画面になっています。

リファレンスレベルを設定します。

例えば「18」に設定すると、0 VU=-18 dBFSになります。

※プラグインによっては、このようにヘッドルーム(リファレンスレベル)を設定できないことがあります。その場合、-18 dBFS = 0 VUであることが多いです

メーターを実際に音に対して何ms遅く表示させるかを決めます。

音がクリッピングしたときに赤く点灯します。

Waves社「VU Meter」の場合、-0.009 dBFSを超えると赤く点灯します。

HEADROOMで設定した音量に到達すると「0」になります。

例えば「18」に設定していると、0 VU = -18 dBFSになります。

信号のパワーをパーセンテージで表示します。

0 VUを好きな数字に設定できるので、「基準の音に対してどれぐらい適切な音量を鳴らしているか」を確認しやすくなります。

例えば「0 VU = -18 dBFS」に設定していれば、「0 VUのとき = -18 dBFSのヘッドルームを確保できている」ということになります。

ヘッドルーム関連記事

「0 VU = 0 dBFS」ではないので「0 VUを超えたらダメ」ではない

DAWやミキサー卓についている音量メーターに慣れていると、「0を超えたらダメ」「0を超える=音割れしている」というイメージを持つでしょう。

しかし、VUメーターにおける「0 VU」はあくまでも「設定しているリファレンスレベルに到達しているか」を意味しており、「これを超えたらクリッピングしている」ということを示す数値ではありません。

言い換えると、必ずしも「0 VU = 0 dBFS」ではありません。

実際に-18dBFSの音量で鳴らしている音をVUメーターで計測すると、針は0 VUを指します(VUメーターでリファレンスレベルを-18に設定している場合)。

加えて、VUメーターにおいてリファレンスレベルは-18 dBFSに設定されていることが多いので、むしろ「0 VU」を「ベストな音量レベル」という1つのわかりやすい基準として表示しています。

お使いのVUメーターにおける「0 VU」が何dBFSなのかを確認し、「0 VUに到達する=どれぐらいのヘッドルームを確保できているということなのか」をチェックしましょう。

なぜVUメーターは「0 VU = -18 dBFS」であることが多いのか?

多くのVUメーターでは、「0 VU = -18 dBFS」がデフォルトの設定になっていることが多いです。

なぜ-18dBFSなのかと言うと、デジタルの音楽制作においてはこの音量が「ベストな音量」とされているからです。

小さすぎず大きすぎず、多少のピーク(ドラムのアタック音など)があってもクリッピングせず、音も劣化しない適切な音量であるため、「-18dBFS」が1つの基準として扱われています。

現代ではアナログ機材をエミューレート・モデリングした製品もたくさんあり、プラグイン内にVUメーターがついていることがあります。

このような場合も、マニュアルを確認してプラグイン内のVUメーターの0 VUがいくつに設定されているのかどうかを確認しましょう(多くの場合は-16 ~ -18dBFSに設定されています)。

VUメーターの使用方法~5つの例~

それではここからは、実際の音楽制作でVUメーターをどのように、どのような場面で使えばいいのかをご紹介していきます。

VUメーターを使う例1:アンバランスなパートをチェックする

VUメーターを使う例1つ目は「アンバランスなパートをチェックする」です。

ずっと楽曲を聞いていると耳が慣れてしまい、適切なミックスバランスが判断できなくなることがありますが、こんなときに使えるのがVUメーターです。

VUメーターが5~10程度の幅で大きく揺れるときは、比較的音が大きく鳴っている状態だと言えます。

そのため、例えばスネアが鳴るときだけメーターの針が5~10程度動くときは、もしかしたら全体の音量に対してスネアの音量が大きすぎるかもしれません。

VUメーターはFSメーターと違って「平均音量」を表示するので、FSメーターで確認するときよりも人間の耳に近い感覚=ラウドネスで音量バランスをチェックできます。

FSメーターはその瞬間の音量を表示するので、たとえその音全体にそこまでのラウドネスを感じなくても、ほんの一瞬だけ鳴っている強いアタックのせいでメーターが大きく触れてしまうことがあります。

ピーク(その瞬間の音量)を厳密に確認したいのであればFSメーターの方が便利ですが、実際の耳で聞いたときの全体のラウドネスや音量感を確認したいのであれば、VUメーターの方が便利です。

このように、VUメーターの針の触れ方を見るだけで各パートの音量バランスを整えることができます。

VUメーターを使う例2:セクションごとのダイナミクスをチェックする

VUメーターを使う例2つ目は「セクションごとのダイナミクスをチェックする」です。

例えば、マスター(Stereo Out)の一番最後にVUメーターを使い、「Aメロ」「Bメロ」「サビ」「Cメロ」など、各セクションにおけるVUメーターの平均値をチェックしてみましょう。

このとき、曲を通してずっと同じぐらいの値を指している場合は「ダイナミクスが足りない楽曲」になっている可能性が高いです。

そのため、サビが盛り上がるようにサビの音量だけ少し上げたり、逆にAメロやBメロは音量を下げてみるなどして、楽曲全体のダイナミクスを調整してみましょう。

逆に「サビだけVUメーターが強く振れている」という場合は、サビだけ急激に音量が上がっているのでリスナーにとって耳の痛いセクションになっているかもしれません。

このようなときは、サビだけ少し全体の音量を下げて心地よいダイナミクスになるように調整するとよいでしょう。

VUメーターを使う例3:楽曲全体の音量レベルをチェックする

VUメーターを使う例3つ目は「楽曲全体の音量レベルをチェックする」です。

それでは実際にVUメーターを使いながら、楽曲全体の音量レベルを調節してみましょう。

まずは、VUメーターのリファレンスレベルを「10」に設定し、自分で作った楽曲を再生してメーターが0 VUに到達するようにマキシマイザーを使ってトラック全体の音量を上げてみます。

VUメーターは0 VUに到達していますが、ダンスミュージックとしてはあまり音量が出ていないように感じます。

それでは次に、同じくダンスミュージックであるリファレンス曲をVUメーターで計測してみましょう。

はじめはメーターが右に振り切ってしまい、常に赤いラインまで到達してしまっていたので、リファレンスレベルを「10」から「4」にして調整しました。

リファレンスレベルを「4」にすると、最大音量がちょうど0 VUぐらいになりました。

つまり、0 VU = -4dBFSになるということですので、このリファレンス曲はヘッドルームが4dB確保されているということがわかります。

そのため、自分の楽曲も4dB程度のヘッドルームを確保できるように音量を調節していきます。

それでは、リファレンストラックと自分の楽曲のラウドネス(体感の音量)を比較してみましょう。

リファレンス曲と比べると、自分の楽曲は少しマキシマイザーをかけすぎているような印象を受けました。

そのため、ほんの少しだけマキシマイザーの量を減らして調整します。

また、VUメーターのリファレンスレベルも「0 VU = -5 dBFS」の時がちょうどいい音量感だったので、リファレンス曲よりもヘッドルームをより多く確保する「5」に設定しました。

VUメーターを使う例4:リファレンストラックと音量バランスを比較する

VUメーターのいいところは、dBで表される音量ではなく、ラウドネス(音圧、音量感)をメーターで目視できる点です。

そのため、まだマスタリングされていない自分のトラックと、すでにマスタリングされて音量が上がっているリファレンストラック(参考曲)を比較するときにも使えます。

例えば、自分でミキシングをしていて各楽器のバランスを整えたいと思ったとしましょう。

このとき、市販の楽曲はすでにマスタリングされているため、必然的に音量が上がっています。

一方、自分の楽曲はまだミキシング段階でマスタリングされていませんので、マスタリングされているリファレンストラックよりも音量が小さくなります。

人間の耳は「音量が大きい=いい音」と思いやすいため、本当にミックスバランスがよくて「いい」と思えているのか、それとも音量のせいで「いい」と思っているのか、混乱しやすくなります。

このようなときは、VUメーターを使ってフラットな目線でミックスバランスを確認することが必要です。

リファレンストラックと音量バランスを比較する手順

リファレンストラックと自分の楽曲を比較するときは、以下の手順を行います。

2.自分の楽曲のラウドネスをVUメーターで確認する

3.リファレンストラックのラウドネスをVUメーターで確認する

4.リファレンストラックの方が大きかった場合、リファレンストラックの音量をその差分だけ下げる

例えば自分の楽曲がVUメーターで「-5 dBVU」で、リファレンストラックが「-2 dBVU」だった場合、リファレンストラックが-3dBVU下がるように音量を下げます。

こうするとラウドネス(音量感)が同じ状態で楽曲を比較できるため、ミックスバランスを適切に確認することができます。

VUメーターを使う例5:ゲインステージングをする

ゲインステージング(ゲインステージ)とは、そのトラックに十分なヘッドルームを設けるために音量を調整することです。

ヘッドルームとは「クリッピング(音割れ)する音量と今の音量の差」のことで、例えばヘッドルームが十分にあれば、ミックスのときに少しパンチを加えたり楽曲中で多少大きく演奏されることがあってもクリッピングせずに済みます。

このゲインステージングをするとき、VUメーターが非常に役立ちます。

ゲインステージング関連記事

VUメーターを使ってゲインステージングをする手順

2.VUメーターをマスターバス(Stereo Out)の一番はじめに追加し、VUメーターを「0 dBVU=-18dBFS」にする(変更できる場合)

3.音量が大きいトラックから順に、楽曲中で最も大きく演奏している部分をソロで聞く

4.VUメーターで0dBVUになるよう、各トラックのGainプラグインを調整する

5.楽器ごとにBusがある場合は、Busごとに同様の手順を行う

6.ピークが-30dBFSを下回るチャンネルがあれば、1~5のステップを行い、音量を上げて調整する

(このとき、他の音量が大きいトラックを下げて音量バランスを調整しないこと)

エフェクトプラグインを使った後に音量が変わらないようにしよう

この手順でゲインステージングを行った後、エフェクトプラグインなどを追加する場合は、エフェクトプラグインを使う前と使った後で音量が変わらないようにしましょう。

例えばEQで多くの周波数帯域をカットすると音量が極端に下がったり、コンプレッサーを強くかけていると音量が大きくなってしまうことがあります。

EQやコンプレッサーなどのプラグインには「Gain」「Make Up Gain」「Output Level」などのパラメーターがあり、エフェクトをかけた後の音量を調整することができます。

すでにゲインステージングを行ってヘッドルームを確保し、音量バランスを整えていますので、この音量バランスを崩さないようにエフェクトプラグインを追加しましょう。

エフェクトプラグインのBefore/AfterをVUメーターで確認する

エフェクトプラグインを使った後に音量が上がったり下がったりしてしまうと、せっかくゲインステージングをしても音量バランスが崩れてしまいます。

このようなときに使えるのが、VUメーターです。

前述「VUメーターを使ってゲインステージングをする手順」でマスターバス(Stereo Out)にVUメーターを追加している場合は、そのままVUメーターを開き、エフェクトプラグインのON/OFFを切り替えてVUメーターを見てみましょう。

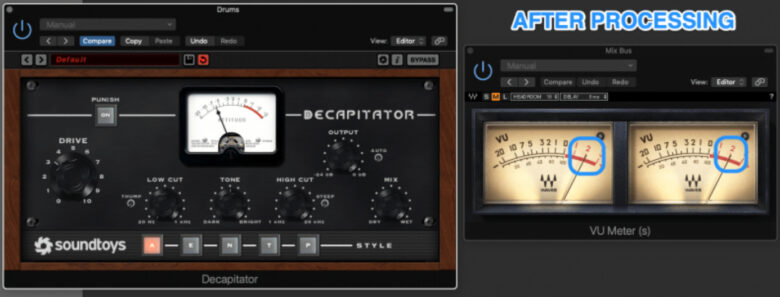

例えば、人気ディストーションプラグイン「Decapitator」をドラムに使った例を見てみましょう。

上記画像はDecapitatorをOFFにしたときの様子です。

VUメーターは-3dBVUを指しています。

そしてこちらの画像はDecapitatorをONにしたときの様子です。

VUメーターは+2dBVUを指しています。

つまり、このエフェクトプラグインを使っただけで5dBも上がってしまっています。

これでは音量バランスが大きく崩れてしまいますので、Decapitatorの音量パラメーター「OUTPUT」を少し下げ、ONにしても-3dBVU程度になるようにします。

マスターバス(Stereo Out)にVUメーターを追加してあれば数秒で終わる確認作業ですので、ぜひお試しください。

スポンサードサーチ

VUメーターの使い方とゲインステージングのやり方まとめ

今回はVUメーターの使い方とゲインステージングのやり方をご紹介しました。

・そのトラックのラウドネス(平均音量、音量感)を計測するメーター

→人間の耳に近い感覚で音量を計測したいときにおすすめ

・FSメーターはその瞬間瞬間のピークを即時に計測して表示する

→クリッピングの有無や音量を厳密に計測したいときにおすすめ

・多くの場合、0dBVUはおよそ-18dBFSに設定されている

・「0dbVU = 音割れのライン」ではなく「0dbVU = 適切な音量」

・マスターバス(Stereo Out)に追加しておくと便利

・ゲインステージングをする

・楽曲全体の適切な音量バランスを確認する

・各トラックのおおよそのラウドネスを確認する

・リファレンストラックとラウドネスを比較する

・エフェクトのON/OFF時のラウドネスを比較する

当サイトでは、他にもゲインステージングやVUメーターについての解説記事を掲載していますので、さらに理解を深めたい方はぜひこちらもご覧ください↓

https://www.youtube.com/watch?v=L1yi0RYUjV8

https://www.youtube.com/watch?v=BKj2fexWUf0

https://assets.wavescdn.com/pdf/plugins/vu-meter.pdf

https://producelikeapro.com/blog/vu-meter/amp/

https://mastering.com/vu-meter/

https://www.youtube.com/watch?v=1hxMidhTLa8

https://www.youtube.com/watch?v=LJ0emvBSVc4

https://www.soundonsound.com/sound-advice/q-how-do-understand-vu-meter-correctly#:~:text=0VU%20is%20the%20nominal%20operating,the%20meter%20can’t%20show.

https://www.quora.com/How-do-you-read-a-VU-meter-What-s-the-difference-between-a-digital-peak-meter-and-VU

https://www.usemogul.com/post/what-is-a-vu-meter-explained

-

前の記事

【DTM】3種類のPan(パン)を理解しよう~Balance Pan・Stereo Pan・Binaural Pan~ 2025.02.03

-

次の記事

正しいアンプとスピーカーの選び方【インピーダンスとパワーの見方】 2025.02.05