今回は、BLACK GHOST AUDIOが解説する「DIボックスとは何か?ギターのレコーディングで必要なのか?」をまとめました。

ギターやベースのレコーディングでよく使われるのが「DIボックス」ですが、この機材は一体どんな役割のあるのでしょうか?

この記事では、DIボックスの役割と使い方、おすすめの製品をご紹介していきます。

DIボックスとは?

エレキギターやエレキベースによく使われるDIボックスとは、高インピーダンス&アンバランス信号を低インピーダンスでバランス信号に変換する機材のことです。

※「DI」は「Direct Box」の略です

DIボックスを使うことによって、長いケーブルを使っても音のクオリティを損なわず、ノイズも少なくすることができます。

機材によって信号のレベルやインピーダンスは異なりますが、これが原因で機材同士を接続したときに音が歪んだり、ノイズが出たり、信号が飛んでしまうことがあります。

これではもともとの音のよさを壊さずに音を聞きたいときに致命傷になり、最悪の場合は機材が故障してしまうことがあります。

これを防ぐのが、DIボックスです。

DIボックスの仕組み

DIボックスの中には、トランスと呼ばれるパーツや電気回路が入っています。

高インピーダンスの信号をエレキギターなどの楽器から電気信号が送られてくると、インプットトランス(入力トランス)の一次側コイルがこの信号を受け取ります。

このコイルは磁界を作り、二次側コイルに低インピーダンスの信号を誘発します。

これによりトランスは信号のバランスを取り、逆極の2つの対等な信号に分けます。

信号を2つに分けたことで、XLRケーブルを使って長い距離を安全に移動できるようになります。

ケーブルが長いと信号の移動中にノイズが発生してしまうことがありますが、逆位相によってノイズの音だけをキャンセルすることができるので、ギターやベースなどの楽器の音にノイズが混じりにくくなります。

電気信号の流れ

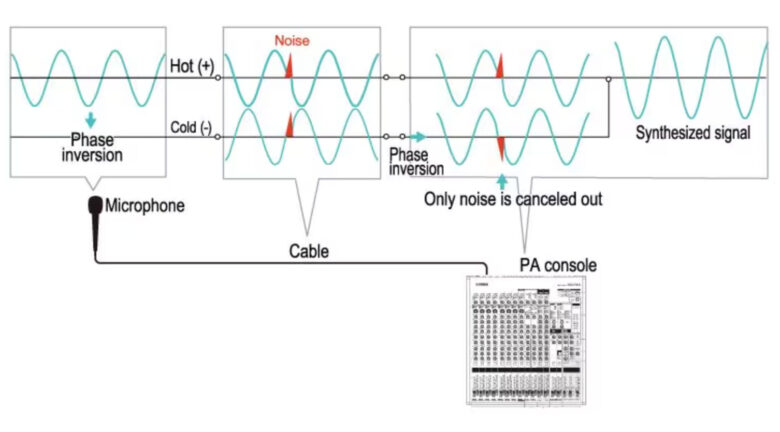

1.マイクから拾った音が信号としてケーブルに流れてくる(青線)

2.流れてきた信号を反転させた(逆位相にした)信号を作る

-この間にノイズがケーブルに混じる(赤線)-

3.信号がケーブルの最後までたどり着いたとき、最初に反転させた方の信号を再度反転させる

→元の信号(青線)は両方とも同じ波形になるので、合体させてさらに大きい信号にする

→ノイズの信号だけは逆位相になるので、ノイズは消える

ちなみにノイズキャンセリングイヤホンも、同様の原理でノイズを消しています↓

エレキギター・エレキベースにDIボックスを使う方法

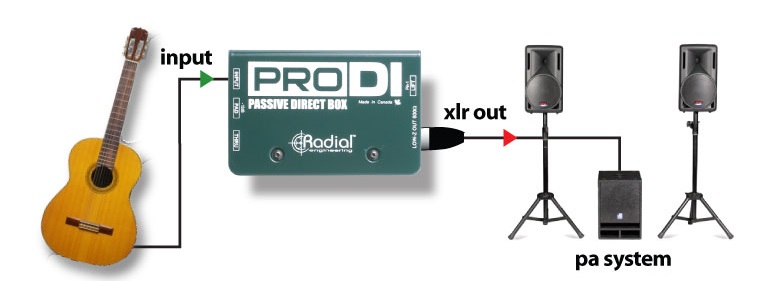

エレキギターやエレキベースとDIボックスを使うには、まず両者をアンバランスケーブル(楽器用・1/4インチ)を使って接続し、DIボックスの次はXLRバランスケーブルを使ってオーディオインターフェースやミキサー卓、PAシステムと接続します。

エレキギター →アンバランスケーブル→DIボックス→XLRバランスケーブル→ミキサー卓やオーディオインターフェースなど

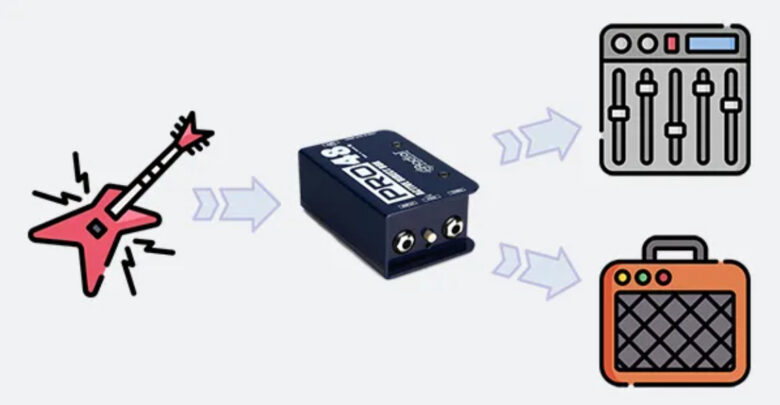

DIボックスには、通常の「INPUT」に加えて「THROUGH(THRU)」や「LINK」の端子がついていることがあります。

これらの端子を使うと、楽器から出た音をそのまま聞くことができます。

DIボックスには2つ以上の機器を接続できるので、片方はオーディオインターフェース、片方はアンプに接続するという使い方もできます。

プリアンプのない楽器とDIボックスを使うとき

プリアンプのない楽器とDIボックスを使うときは、アクティブDIボックスを利用するといいでしょう。

アクティブDIボックスはファンタム電源が必要となりますが、非常にクリアで強い信号に変えることができます。

(アクティブDIボックスではRadial社「Pro48」がおすすめです。購入リンクは記事後半に掲載しています。)

プリアンプが内蔵されている楽器とDIボックスを使うときは、パッシブDIボックスを使うのがおすすめです。

ノイズや歪みを最小限抑えることができます。

お手頃な製品であれば、Radial社「ProDI」がおすすめです。

※購入リンクは記事の後半に掲載しています

DIボックスをアンプと使う方法

DIボックスをアンプに接続する場合は、まずDIボックスの「INPUT」端子にアンバランスの楽器用ケーブルを接続します。

その後、XLRケーブルをDIボックスの「OUTPUT」端子とアンプの「INPUT」端子に接続します。

楽器 - アンバランス楽器用ケーブル - DIボックス - DIボックスのOUTPUT - XLRケーブル - アンプのINPUT端子

アンプにXLRのINPUT端子がない場合はXLR(メス)-1/4インチ(オス)アダプタが必要になります。

DIボックスが必要ないケース

ここまでの解説で、DIボックスの役割やメリットをお伝えしました。

しかし、場合によってはDIボックスがなくても十分いいサウンドで音楽を楽しむことができます。

DIボックスが必要ないケース1.宅録+アンプなし

自宅で演奏をする場合で、アンプを使わずに楽器の音をそのまま録音したい場合はDIボックスは必要ありません。

例えばエレキギターの場合、オーディオインターフェースについている「Hi-Z INPUT端子」に1/4インチアンバランスケーブルを使ってエレキギターを接続します。

Hi-Z INPUT端子がついているお手頃なオーディオインターフェースには、「Scarlett 2i2」などがあります。

DIボックスが必要ないケース2.宅録+アンプ録り

宅録でアンプ録りをする場合も、DIボックスは必要ありません。

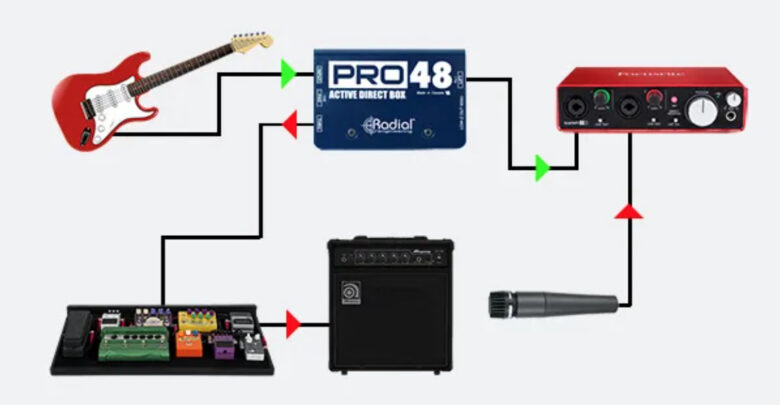

「アンプ録り」とは、下記の画像のようにアンプから出た音をマイクを使って録音する方法です。

この場合は、以下のように接続するだけでOKです。

ギター→ペダルボード→アンプ

※マイクはオーディオインターフェースやミキサー卓などに接続

DIボックスが必要なケース

それでは、DIボックスが必要なケースはどのようなときでしょうか?

DIボックスが必要なケース1.ケーブルの長さが長いとき

長いケーブルを使わなければいけないときは、ノイズが混じりやすいのでDIボックスを使った方がよいでしょう。

例えばライブ会場ではステージが大きいため、サウンドボード(ミキサー卓など)までケーブルが15m以上必要になることがあります。

とても長いケーブルを使う必要があるときは、DIボックスを使用するとノイズのないキレイな音で演奏できます。

DIボックスが必要なケース2.信号を分割したいとき

レコーディングをするとき、「ギターから出たそのままの音」と「アンプやエフェクトを通った音」の両方を同時に録音したいときがあるでしょう。

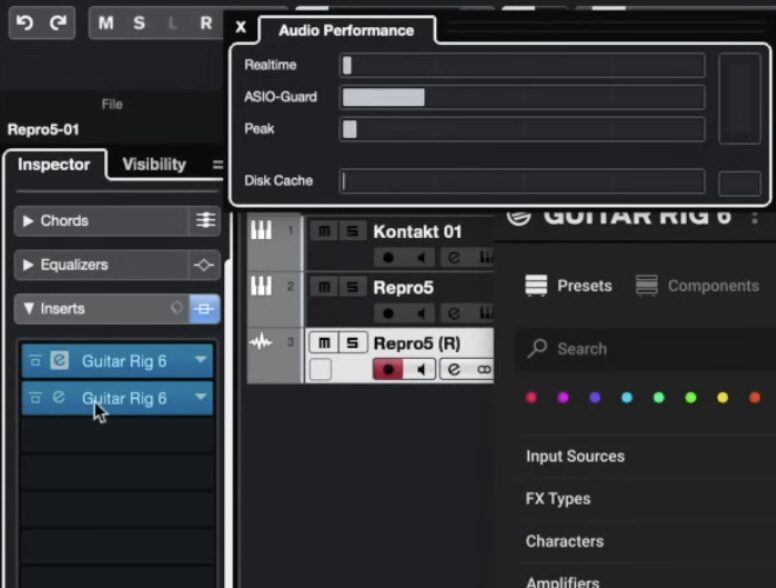

この場合は、以下の画像のように「エフェクターやアンプに接続する信号」と「オーディオインターフェース等にそのまま接続する信号」の2つが必要になります。

DIボックスがないと、「エフェクトをかけた音を録るために1テイク」「エフェクトがかかっていない音を録るために1テイク」など、演奏回数が増えてしまい非常に面倒です。

しかし「THRU機能」があるDIボックスであれば1回の演奏で両方の音を録ることができます。

DIボックスは「高インピーダンスのアンバランス信号」を「低インピーダンスのバランス信号」に変えることができるので、音を劣化させずにオーディオインターフェースのMIC INPUT端子に信号を送ることができます。

そしてTHRU機能により、ペダルボード(エフェクター)やアンプに信号を送ることができます。

これらの音はオーディオインターフェースを使ってマイク録りすることができるので、2つの音を同時に録音することができます。

グランドリフト機能とは?

DIボックスには「グランドリフト機能」がついており、これはグランドループが原因で発生するハムノイズなどを軽減する機能です。

※英語では「GND and LIFT」などと記載されます

また、DIボックスは「アッテネータパッド」というパーツによって非常に強い信号が来たときに発生する歪みを防ぐことができます。

つまり、DIボックスはただ楽器から来た信号をキレイに維持するだけでなく、レコーディングで発生するあらゆる問題を防ぐ役割もしているのです。

例えばRupert Neve Designs社の「RNDI」など、少し高価なDIボックスはしっかりヘッドルームを設けてくれる機能もあります。

これにより、激しく演奏してもクリッピングせずクリーンな音を出すことができたり、温かみのある音を作ることができます。

DIボックスがないときのケーブルの長さの限界は?

これまでの解説で、「ケーブルが長いとノイズが発生しやすい&信号が劣化しやすい」「長いケーブルを使うときはDIボックスがあった方がいい」というお話をしました。

それでは、DIボックスを使わないときは最大で何メートルのケーブルであればよいのでしょうか?

これは、ケーブルの質や流れる信号のタイプ、信号のインピーダンスなど、そのケーブルに関わるあらゆる環境によって左右されます。

そのため、ここではおおよその目安をご紹介します。

アンバランスの楽器用ケーブル(ギターによく使われるタイプ)

最大で6m程度

他のケーブルよりも長さによる影響を受けやすいため

バランスケーブル(XLRやTRSなど)

60m〜90m程度

アンバランスケーブルよりもノイズに強いため

もちろん、高品質のケーブルを使えばさらに長さが伸びることもあり、低品質のケーブルを使えばこれより短くなることもあります。

また、RFI(無線周波数干渉)やEMI(電波障害)、コネクタのクオリティなどによっても変動します。

楽器に長いケーブルを使用するときに注意すること

どうしても楽器に長いケーブルを使用しなければいけない場合は、以下3つのいずれかを行うとノイズや歪みを軽減することができます。

・DIボックスを使う

・可能な限り高品質のケーブルを使う

・デジタルワイヤレスシステムを使う(後述で紹介)

おすすめのDIボックスと関連機材

最後に、おすすめのDIボックスとノイズを軽減するためのアイテムをご紹介します。

気になる製品があればぜひチェックしてみてください。

おすすめDIボックス

RADIAL「J48」

Rupert Neve Designs「RNDI」

RADIAL「JDI」

Radial「ProDI」

Radial「Pro48」

BAE「PDI」

おすすめデジヤルワイヤレスシステム

おすすめギター・ベースシールド

ギターやベースに使うDIボックスとは?仕組み・おすすめの使い方・製品紹介まとめ

以上が「ギターやベースに使うDIボックスとは?」の解説でした。

DIボックスとは?

ギターやベースなど、楽器から出た信号を劣化させずに&ノイズが混ざらないようにする機械

DIボックスの仕組み

楽器から出た信号を複製&逆位相にすることでノイズだけを消す

内蔵のトランスでグランドループも防ぐ

DIボックスが必要ないケース

・宅録でアンプを使わないとき

・マイク録りをするとき

・ケーブルの長さが短いとき

DIボックスが必要なケース

・アンプやエフェクターを通した音&通さない音を同時に録りたいとき

・使うケーブルの長さが長いとき

当サイトでは他にもDIボックスやオーディオ関連機器についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

.jpg)