今回は、Waves社が解説する「EQとは何か?」をまとめました。

DTMで作曲やミックスをするときに、必ずと言っていいほど使われるのがEQ(イコライザー)です。

この記事では、そもそもEQとはどんなことをするものなのか、なぜ作曲やミックスで使われるのかについて、初心者向けに解説していきます。

EQ(イコライザー)とは?

EQ(イコライザー)とは、特定の音域(周波数帯域)だけを増やしたり減らしたりすることができるソフト・機材のことです。

例えばエレキギターは「ギュイーン」という中音域や高音域がよく鳴っている楽器で、エレキベースは「ボーン」と低音域がよく鳴っている楽器です。

このように、楽器によってどの音域=どの周波数帯域の音がたくさん鳴っているかが異なります。

そのため、例えばエレキギターの高音域をEQで増やすとピックで弦をピンッと弾いたときの音がもっと聞こえやすくなります。

逆にエレキベースの低音域をEQで減らすと「ボーン」という重みを感じるような音が減ってしまうので、エレキベースの存在感が薄まってしまいます。

つまり、EQを使うことで「どの音を目立たせたいのか」「どの音はいらないのか」を決めることができるのです。

人間の耳に音が聞こえてくるしくみ

私たち人間は、空気の振動で音を感じ取っています。

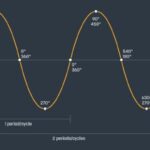

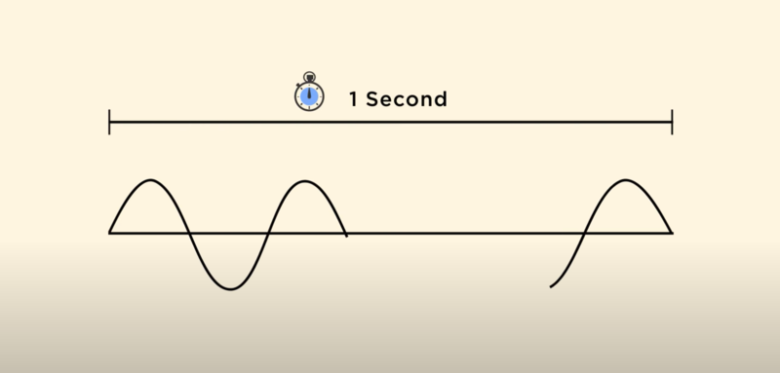

この空気の振動=音は波のような形をしていて、1秒間にどれぐらいの波があるかで「高い音なのか」「低い音なのか」が変わります。

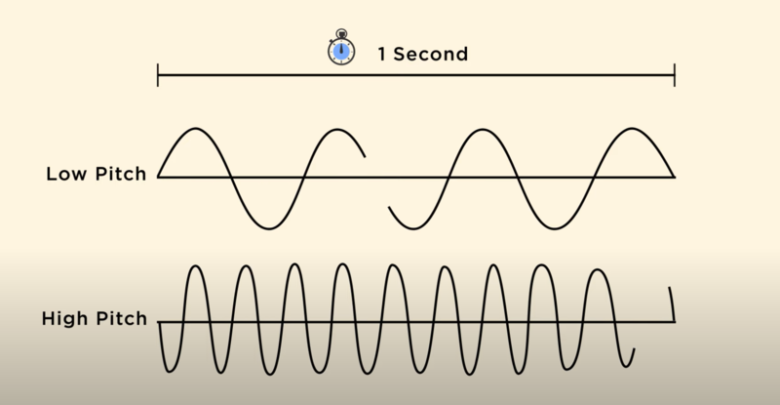

例えば低い音は、1秒あたりの波の数がとても少ないです。

一方、高い音は1秒あたりの波の数がとても多くなっています。

上記の画像を見ると、低い音(Low Pitch)は1秒あたりの波の数が4つ程度ですが、高い音(High Pitch)は10個ぐらいあります。

人間の耳は、一番低い音で20Hz、一番高い音で20kHzの音を聞き取ることができると言われています。

※「20Hz」は1秒間に波が20個、「20kHz(20,000Hz)」は1秒間に波が2万個できる音です

※年齢や耳の構造などによって聞こえ方は人それぞれです

ちなみに犬は45kHzの高い音まで聞き取ることができると言われています。

つまり、人間の耳では感じ取れないような非常に高い音域の音も聞き取っているのです。

楽器によって「よく鳴っている周波数帯域」は異なる

エレキギターやピアノ、ドラムセットのバスドラムやシンバルなど、世の中にはたくさんの楽器があります。

これらの音がそれぞれ違って聞こえるのは、その音に含まれている周波数が異なるためです。

例えばドラムセットのバスドラムは、「ドンッ」という低い音がとても目立つ楽器ですが、これは低い周波数帯域がたくさん含まれているからです。

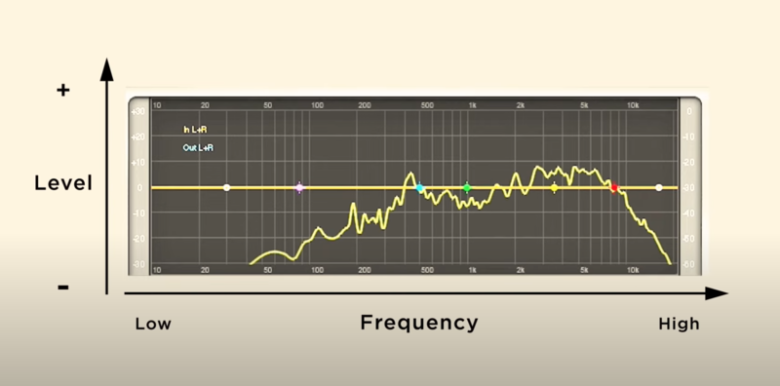

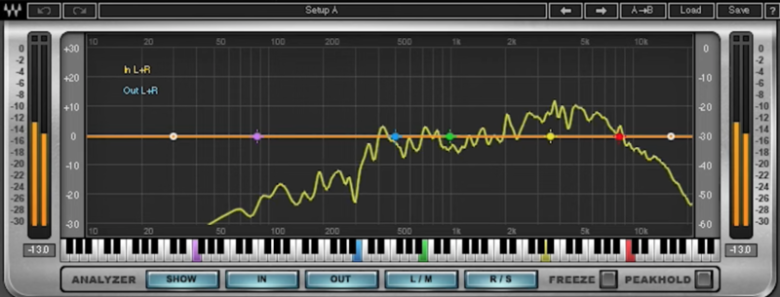

このように「どの楽器に、どの周波数帯域の音がどれぐらい含まれているのか」をチェックするには、EQについている「スペクトラムアナライザー」を使うと便利です。

スペクトラムアナライザーは、基本的に上の画像のようになっています。

縦軸:音量(グラフが上に行くほど音量が大きい)

横軸:周波数帯域(右に行くほど音域が高い)

いろいろな楽器の音をスペクトラムアナライザーで見てみよう

例えば、ドラムセットの中で一番大きい「バスドラム」の音をスペクトラムアナライザーで見てみましょう。

バスドラムは「ドン」という低い音が特徴的な楽器ですが、実際にスペクトラムアナライザーを見てみると、左側の低音域がとても強く鳴っていることがわかります。

次は、「パン!」という音が特徴的なスネアドラムの音を見てみましょう。

一番大きく出ているのは100Hzぐらいの少し低い音です。

しかし先ほどのバスドラムに比べると、グラフの真ん中あたり=中音域もよく出ていることがわかります。

バスドラムのように重く「ドシン」というイメージで聞こえないのは、このように中音域がたくさん含まれているからと言えるでしょう。

それでは、「シャーン」という高い音が特徴的なシンバルはどうでしょうか?

グラフの左側=低音域はほとんど鳴っておらず、右側の高音域がとても大きく出ていることがわかります。

シンバルが「シャーン」と明るく聞こえるのは、このように高音域がたくさん含まれているからだということがわかります。

それでは、ピアノの音はどうでしょうか?

ピアノは低い音から高い音まで幅広く演奏できる楽器なので、グラフを見ても満遍なく鳴っていることがわかります。

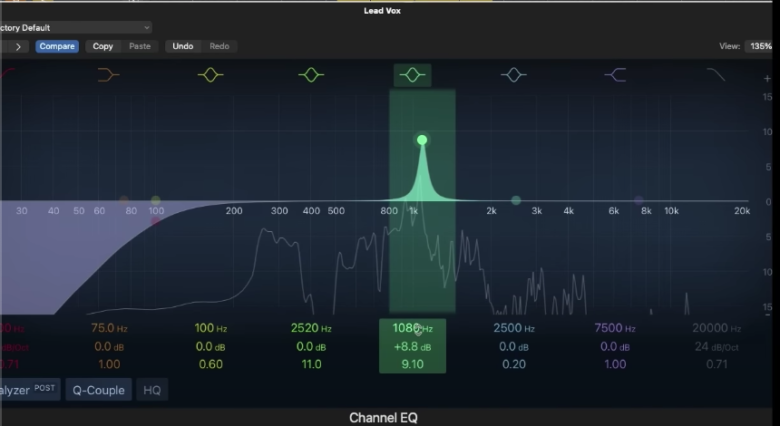

EQを使って楽器の音を加工してみよう

それでは、これらの楽器にEQを使うとどんなことが起こるのか、聞いてみましょう。

シンバル→ピアノ→エレキベースの順番でEQを使ってみます。

例えば高音域がたくさん含まれているシンバルのうち、高音域の一部を減らすと少しこもったような音になりました。

シンバルらしい「シャーン」とした明るさが少しなくなったように感じます。

ピアノの1kHz(1000Hz)を減らすと、こちらも少しハッキリしない音になりました。

エレキベースの低音域(200Hz以下)を減らすと、「ボーン」という低い音だけが減ったので、ピックで弦を弾いた「パリッ」「カリッ」とした音だけが聞こえるようになりました。

楽曲全体に対してEQを使うとどうなる?

次は、楽器単体ではなく楽曲全体に対してEQを使ってみましょう。

すべての楽器に対して同じEQがかかるので、楽曲の印象が大きく変わります。

例えば低音域を減らすと、特にエレキベースの存在感がなくなりました。

しかし同時にピアノの低音域もなくなったので、安くて小さいスピーカーで鳴らしたような音質になりました。

そして高音域を減らすと、全体的に音がこもったようになります。

古い機械でラジオを聞いているような雰囲気になりました。

なぜDTM(作曲やミックス)ではEQを使うのか?

ここまでの説明で、EQを少し使うだけで楽曲の全体の印象が大きく変わることがお分かり頂けたかと思います。

それでは、作曲やミックスではなぜEQを使うのでしょうか?

これは、その楽器に必要な音だけを残す・増やすためです。

EQを使う理由1.音域のお掃除&整理整頓をしたいから

例えばベースであれば、「低音域だけ必要で中音域以上の高い音はあまり鳴っていなくてもいい」ということもあるでしょう。

反対に、バイオリンなら「キーッ」という高い音が聞こえればいいので低音域は必要ない、ということもあるでしょう。

特にたくさんの種類の楽器を使う楽曲では、お互いの楽器を邪魔しないようにミックスする必要があるので、EQでいらない音域を減らし、必要な音域を増やすことが大切です。

例えばエレキギターは中音域〜高音域を中心として「ギュイーン」というカッコイイ音を目立たせたいのに、エレキベースにも中音域〜高音域が入ってしまうと、どちらを優先して聞かせたいのかがわからなくなってしまいます。

このような場合は、エレキベースの中音域〜高音域を減らしてエレキギターに譲り、その代わりにエレキギターは低音域を減らしてエレキベースに低音域を譲るのがベストです。

このように、お互いがぶつからないように&邪魔しないようにする目的でEQを使うことは、例えるなら「音域のお掃除・整理整頓」と言えます。

EQを使う理由2.楽器の音色を変えたいから

先ほどのように「高音域を減らして、古いラジオのような音が欲しい」という目的でわざと高音域を減らすときもあります。

このように「クリエイティブな目的」でEQを使うこともあります。

EQ(イコライザー)とは?なぜ作曲やミックスに使うのか?まとめ

以上が「EQとは何か?」「なぜ作曲やミックスに使うのか?」の解説でした。

EQとは?

特定の音域(周波数帯域)の音を増やしたり減らしたりするソフト

なぜ作曲やミックスに使うのか?

- 楽器同士で音域が被らないようにするため(音域のお掃除・整理整頓のEQ)

- 楽器の音色を変えるため(クリエイティブなEQ)

当サイトでは、EQを「お掃除・整理整頓目的で使うときのコツ」と「クリエイティブな目的で使うときのコツ」を両方をまとめています。

EQの使い方をマスターしたい方はこちら↓

他のDTMプラグインのしくみを知りたい方はこちら↓