よくある間違った映画音楽の作曲方法3選【映画音楽の作り方】

- 2025.02.23

- 2025.02.26

- ゲーム・映像音楽

今回は、HeavyocityとSatoshi Noguchiさんが解説する「作曲家がやりがちな3つの間違い」をまとめました。

Satoshi Noguchiさんは、さまざまな作曲家が制作したデモやレコーディングをミキシングしています。

そのため、作曲家がやりがちな「悪いミックスになりやすい作曲の仕方」も熟知しています。

ディズニーアニメーション作品のミキシングも手がけるNoguchiさんですが、この記事ではそのような経験から分かった「よくある間違った作曲のやり方」を3つ紹介します。

ここでは、Noguchiさんが実際にミックスを手掛けた作品で、Heavyocityの姉妹会社「Heavy Melody」が制作した楽曲「Ashes Of Kings」をベースに解説を進めていきます。

スポンサードサーチ

よくある間違った映画音楽の作曲方法3選

今回ご紹介するよくある間違った映画音楽の作曲方法は、こちらの3つです。

2.サンプル音源と生演奏を上手にブレンドできていない

3.ドラムをコンプレッションしすぎる

それでは、1つずつ解説をしていきます。

よくある間違った映画音楽の作曲方法1.中音域が乱雑で溢れている

よくある間違った映画音楽の作曲方法1つ目は「中音域が乱雑で溢れている」です。

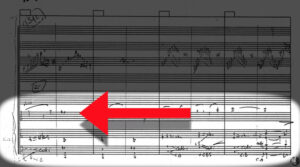

特に映画音楽では、壮大なオーケストレーションを使ってアレンジされることが多いため、アレンジが複雑になりやすいです。

例えば「ストリングス」と言っても、高音域を担当するストリングス、中音域を担当するストリングス、低音域を担当するストリングスなど、音域ごとに役割がたくさん分かれてあることがあります。

加えて、ブラス(金管楽器)やドラム、ギター、クワイアなど、楽器の種類もたくさんあります。

これほど多くの楽器を同時に鳴らしていると、ある音域だけに集中してしまい、お互いの音をマスキングしてしまうことがあります。

例えば、こちらのデモミックスをお聞きください。

ここで使われている楽器は、ドラム、ベース、スタブ(Stabs)、シンセです。

そして、最終的に仕上げたミックスがこちらです。

先ほどのデモミックスよりも、ドラムにはパンチとインパクトが加えられ、ストリングスもしっかり前に出て存在感が出ています。

またクワイアが出てくるセクションでも、その違いがお分かりいただけます。

中音域をキレイにミックスする方法2つ

それでは、中音域をキレイにミックスするにはどうしたらいいのでしょうか?

方法は2つあります。

2.EQは「Narrow Cuts & Broad Boost」

中音域をキレイにミックスする方法1.リファレンスミックスをする

中音域をキレイにミックスする方法1つ目は「リファレンスミックスをする」です。

別の楽曲を参考にしながら、楽曲をミックスし始める前に「どの場所にどの音がいて欲しいか」など、全体像=空間づくりから始めます。

この全体像を作ってから、個別のトラックを処理していくことがポイントです。

特にこのように派手なオーケストレーションでは、「壮大でビッグに聞こえる音楽を作ろう」と思って何日もかけて作っても、だんだん訳がわからなくなってきてトラックが乱雑になり、だんだんクリアでもなく広がりもないアレンジになってしまうことがあります。

そのため、あらかじめどの場所に(周波数帯域やPan)、どの楽器を置いておくとベストなバランスになるのかを考えておくことが大切です。

中音域をキレイにミックスする方法2.EQは「Narrow Cuts & Broad Boost」

中音域をキレイにミックスする方法2つ目は「EQでNarrow Cuts & Broad Boostをする」です。

つまり、EQを使うときは「カットするときはQ幅を狭めに」「ブーストするときはQ幅を広めに」を心がけるということです。

500Hz付近のピンク色のバンドは、特に「ボンボン」「ボワボワ」としている音域です。

また、2000Hz付近の緑色のバンドは、弦を弾いたときに出てくる「ギギーッ」とした音の部分です。

そして高音域は弦のアタック感を出すため、広めのQ幅でブーストしています。

EQをON/OFFにしてみると、その効果がわかりやすいです。

楽器やサウンドにもよりますが、おおよそ16~20kHzの超高音域は「エアー感」、1k~7kHz付近は「存在感」を調整する音域だと感じています。

その他のEQプラグインなども一緒にON/OFFにしてみると、EQによる大きな違いがわかりやすくなります。

他の楽器と一緒に聞いてみると、チェロの音抜けがとてもよくなっていることがわかります。

このような映画音楽を作りたいと思ったとき、多くの人が「どうやったらハリウッド映画の音楽のようにかっこよくなるだろうか?」と考えます。

そして「いいサンプルや音源を使えばいいのだろうか」「いい演奏者を雇えばいいのだろうか」などと考えがちですが、EQだけでもこれだけ大きく変わります。

トレイラー用音楽はナレーションも考慮したミックスをする

特に映画のトレイラーなどに使われる音楽の場合、映画のあらすじや公開日を紹介するためのナレーションが加わることが多いです。

そのため、そのナレーションがしっかりと聞こえるようにしながらも、音楽もしっかり音量を出せるようにするには、中音域をしっかり整理してミキシングをすることが大切です。

スポンサードサーチ

よくある間違った映画音楽の作曲方法2.サンプル音源と生演奏を上手にブレンドできていない

よくある間違った映画音楽の作曲方法2つ目は「サンプル音源と生演奏を上手にブレンドできていない」です。

映画音楽を作るときは「100%生演奏」「100%打ち込み」ということもありますが、両方を使って作曲することもあります。

このとき、生演奏の音と打ち込みの音を上手にブレンドできず、両者がなじまないことがあります。

この原因の1つは、そのレコーディング方法と空間のミスマッチにあります。

例えばバイオリン1本の生演奏をレコーディングするとき、小さな部屋でマイクを1つだけ使うことが多いです。

しかし、バイオリン音源を作るときは大きなステージでレコーディングしていることがあります。

実際に、Heavyocityのサンプル音源もそうです

例えば「バイオリンセクション」のプリセットを作るために、大きなステージで24人ほどの大人数で一気にレコーディングすることがあります。

こうすると、確かに鍵盤を1つ押せば壮大なバイオリンセクションの音が出せるのですが、これに「小さな部屋+マイク1本で録った音」を上手に混ぜるのはとても難しいです。

そのため、サンプル音源と生演奏の音を両方使いたいときは、それぞれにしっかりスペース(空間)を作ってあげなくてはなりません。

もし生演奏の音も使いたいのであれば、できるだけサンプル音源のスペース感(広さ)に近い環境でレコーディングしたり、マイクの位置を工夫して広がりと奥行きを寄せたりすることが大切です。

リバーブをブレンドして「同じ空間」を作る

例えば、こちらのバイオリンをお聞きください。

はじめに鳴らしたのが生演奏のバイオリンで、後から鳴らしたのが打ち込みのバイオリンです。

ここで注目して欲しいのが、リバーブです。

生演奏と打ち込みの音を上手にブレンドするために、2つを融合させたときの”新しい空間”を作るために、リバーブをいくつかブレンドさせています。

リバーブがないと、マイクからより近い距離でレコーディングした生演奏の音が非常に前に出てきてしまいます。

このバイオリンには2つのリバーブを使っており、ルームリバーブとして「altiverb」を、より広め&テール要員としてExponential Audio社「R4」を使っています。

生ドラムと打ち込みドラムを上手にブレンドする方法

次は、生ドラムと打ち込みドラムを見ていきます。

映画音楽では、パンチとインパクトのある壮大なドラムサウンドが使われることがあります

このような音楽をミックスするとき、まずはじめに行うのが「その音が持つ要素の確認」です。

ソロでチェックして、「打ち込みで作ったドラムはアタック感がよく出ているな」「この生ドラムには低音域がよく含まれて奥行きも感じられるな」などを確認します。

それぞれの音の特徴を理解してから、ドラムをミックスしていきます。

サチュレーションでドラムの音を太くする

例えばこちらが生ドラムの音で、はじめはタイトなサウンドでしたが、サチュレーションを加えて音を少し太くしています。

このドラムに使ったのは、Soundtoys社「Decapitator」とWaves社「R Bass」です。

これらのプラグインを使うことで、ヘッドルームをたくさん消費しなくても音を太くすることができます。

スカスカで薄っぺらく聞こえるドラムにはとても有効な手段です。

Waves社「Platinum」を購入する(サウンドハウス)

Waves社「Platinum」を購入する(Rock Online)

Waves社「Platinum」を購入する(楽天市場)

Waves社「Diamond」を購入する(サウンドハウス)

Waves社「Diamond」を購入する(楽天市場)

Waves社「Diamond」を購入する(Rock Online)

ロックやメタルで使えるミックス術は映画音楽でも使える

今回のドラムのオーバーヘッドには、少しコンプレッションをかけた後、少しリバーブを加えています。

このように、映画音楽ではドラム系がハードヒット(強く叩く)で演奏されることがありますが、これはロックやメタルでもよくある奏法です。

そのため、ロックやメタルで活用できるミックス術は、このような映画音楽にも応用できます。

例えばドラムが小さめの部屋(タイトルーム)でハードヒットしているようなサウンドの場合、オーバーヘッドもコンプレッションをすると全体のエネルギーが持ち上がるようなサウンドになります。

ドラム全体にパンチを加えたいときに使えるテクニックです。

次は、打ち込みのドラムを聞いてみましょう。

このようなサンプルのドラムループは、はじめからしっかり処理されていて、パンチもあり、エネルギーも十分に感じます。

そのため、少しディストーションを加えて低音域にサブベースを加える程度にしています。

キックに含まれる低音域が太くなったおかげで、ドラム全体に重みと太さが加わりました。

全体で聞いてみると、ドラムのアタック音がしっかり前に出て聞こえてくることがわかります。

今回は打ち込みドラムと生ドラムの両方を使っているので、2つを合わせて「世界で最もビッグなドラム」を感じられるようにしました。

よくある間違った映画音楽の作曲方法3.ドラムをコンプレッションしすぎる

よくある間違った映画音楽の作曲方法3つ目は「ドラム類をコンプレッションしすぎる」です。

映画音楽の場合、パンチとインパクトのある壮大なドラムやパーカッションが使われることがあります。

そして作曲家が作ったデモを聞くと、ドラム類が悪い意味でフラットに聞こえることがあります。

一方で、ライブでバンドの演奏を聞いたりすると、ドラム類からとてもエネルギーやダイナミクスを感じます。

つまり、作曲の段階でドラム類をコンプレッションしすぎているのです。

作曲の段階では他に考えるべきことがたくさんあるので、仕方がないのですが…

結局ミックスでそのようなコンプレッションを戻す…つまりエキスパンダーなどを使ってダイナミクスを作るように調整するので、それであれば作曲の段階からコンプレッションしすぎない方がいいでしょう。

エキスパンド(デコンプレッション)とは?

ダイナミクスがなくフラットすぎるドラム類を修正するには、デコンプレッションするためにエキスパンダーを使います。

デコンプレッション(Decompression)は「コンプレッサーの逆」という意味で、エキスパンド(Expand)は「拡張する」という意味です。

つまり、両方ともコンプレッサーと真逆の意味で「大きい音と小さい音の差を大きくする」という効果があります。

デコンプレッション・エキスパンダー:基準の音量を超えた音をより大きくする

コンプレッサーとエキスパンダーの使い分け方

コンプレッサーは「出過ぎた音を抑える」という働きもありますが、同時に「小さい音が持ち上がる」というメリットがあります。

そのため、ルーム(部屋の響き)などの小さな音もよく聞こえるようになります。

対して、エキスパンダーは小さい音と大きい音の差をより大きくするので、アタック音などの強い音はより前に音抜けがよくなり、逆にルームの音は聞こえづらくなります。

つまり、アタック音などの聞かせたい音だけを前に出して、あまり必要のない音は後ろに下げることができるので、ミックスが乱雑になりにくくなります。

それでは実例として、こちらのドラムループをお聞きください。

これでも十分いい音なのですが、ダイナミクスがフラットなので「ループ感」があります。

ここで、エキスパンダーとしてFabfilter社「Pro-MB」を使います。

使い方は本当にシンプルで、シングルバンド(バンド1個だけ)を使って、すべての周波数帯域に対してエキスパンションを行います。

基準を超えた音の音量がさらに上がるようにしてあるので、特に音量が出やすいアタック音だけがさらに突き抜けて聞こえるようになります。

次は、打ち込みドラムに対してエキスパンションを行った例です。

アタックをかなり強めているのでやや人工的に聞こえますが、ロック・メタルとオーケストラサウンドを組み合わせたような楽曲なので、ドラムのパンチを優先してミックスしています。

コンプレッサーをかけすぎると、アタック(トランジェント)が潰れてしまうので音抜けが悪く薄い音になることがあります。

そのため、コンプレッサーだけではなくエキスパンダーもぜひ活用してみてください。

Fabfilter社「Pro-MB」を購入する(楽天市場)

Fabfilter社「Pro-MB」を購入する(Plugin Boutique)

関連記事

エキスパンダーはドラム以外にも使える

今回はドラムにエキスパンダーを使って音を目立たせる例をご紹介しましたが、ブラス(金管楽器)などにも使えます。

例えば「ダララララン」と上に駆け上がるような奏法「Swells(スウェル)」などは、音量がだんだん上がっていくようなフレーズになります。

このとき、エキスパンダーを使って音量が上がるほど更に音量を上げるようにすれば、音量の曲線が急カーブのようになり、より駆け上がるフレーズが目立つようになります。

また、ストリングスのとても速く激しいオスティナートなどにも使えます。

「ガッガッガッガッ」というアタックの激しさがより目立つようになります。

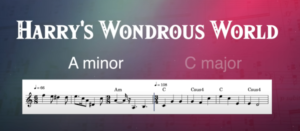

オスティナートの例

以上が「よくある間違った映画音楽の作曲方法3選」でした。

EQだけでも劇的に改善できる

「Narrow Cuts & Broad Boost」

レコーディング環境やリバーブの組み合わせで”1つの空間”にしよう

エキスパンダーを使ってダイナミクスと音抜けをコントロールしよう

当サイトでは他にも映画音楽の作り方についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

-

前の記事

初心者でもできるコード進行の覚え方【1-10-10ルール】 2025.02.22

-

次の記事

【DTM】ゲインステージングとは?やり方と3つのポイント 2025.02.24