【無償vs有償】プロのクリエイターになるにはタダ働きも必要なのか?

- 2025.02.10

- 2025.04.11

- その他(ビジネス)

今回は、Michael Wuerthが解説する「プロの音楽家になるにはタダで働くことも大切なのか?」をまとめました。

音楽に限らず、クリエイターは「経験を積むためには、まず無償で働くことが大事!」などと言われることがあります。

一方で「相手に何かを提供しているのだから、それは立派な仕事であり、お金をもらうべきだ!」という意見もあります。

一体どちらが正しいのでしょうか?

ここからは、アメリカのフルセイル大学で音楽を学び、現在は音楽プロデューサーとして活動しているMichaelの解説をご紹介します。

スポンサードサーチ

クライアントがあなたに仕事を頼む理由を考えよう

そもそも、音楽制作などのクリエイティブな仕事はどのようにしたら手に入れられるのでしょうか?

医者や弁護士など国家資格や学位がないと仕事に就けない職業とは違い、音楽をはじめとするクリエイティブな仕事には資格も学位も必要ないことが多いです。

ある程度の参考にすることはあるかもしれませんが、「音楽大学を出ていないからこの人には頼まない」というケースは少なく、結局は「その人は価値あるものを提供してくれそうかどうか」で判断します。

この「その人は価値あるものを提供してくれそうかどうか」を判断するために必要な情報は、自分で作る必要があります。

言い換えれば、たとえ無償で仕事をしたとしても、その情報をクライアントに提供するために役に立つものを作ることができるなら、無償ではあっても「無駄」にはなりません。

プロのクリエイターになるために無償で仕事をするメリット2つ

これらを踏まえると、プロのクリエイターになるために無償で仕事をするメリットは大きく分けて2つあると言えます。

2.ポートフォリオが成長する

無償で仕事をするメリット1.実務経験を積める

有償かどうかにかかわらず「仕事をしている」という時点で実務経験を積むことができます。

例えば音楽なら、クライアントとどのようなやりとりをするのか、音楽スタジオではどのような機材の準備をする必要があるのかなどを体験することができます。

座学ではわからない、人に話を聞いただけではわからない、実際に仕事をしてみないとわからないことが理解できるようになります。

無償で仕事をするメリット2.ポートフォリオが成長する

実際に仕事をして何かしらの成果物(納品物)ができたら、それはあなたのポートフォリオになります。

前述の通り、クライアントは「この人は価値あるものを提供してくれそうかどうか」を考えてあなたに仕事を任せるかどうかを決めます。

例えば作曲を依頼をするなら、これまで作った曲を聞かせてもらい、楽曲のクオリティや得意なジャンルを確かめるでしょう。

ロックの曲を作って欲しいのにヒップホップが得意な人に任せると、ミスマッチになってしまうからです。

つまり、仕事をもらうにはポートフォリオが大切です。

特にはじめて依頼を考えているクリエイターに対しては、クライアントは慎重になります。

だからこそ、成果物を作ってポートフォリオを充実させることが大切なのです。

「お金を払う余裕がないから、誰でもいいから無償で仕事をお願いしたい」という人は一定数いるはずですので、有償のときよりもクライアントは集めやすいでしょう。

作曲家・音楽プロデューサーはデモを作っておこう

作曲家・音楽プロデューサーとして仕事を得たい人は、デモ音源を作っておくことが重要です。

クライアントからメッセージが来るときも、自分から「私に作曲をさせてください!」とメッセージを送ったときも、いずれの場合も「あなたに作曲をお願いしたいので、デモを聞かせてもらえませんか?」と聞かれるとが多いです。

聞かれたときにサッと提示できるよう、デモ音源はしっかり整理・保管しておきましょう。

スポンサードサーチ

無償・有償依頼に関わらずクリエイターがやるべきこと4つ

ここからは、無償・有償依頼に関わらずクリエイターがやるべきことを4つご紹介します。

1.無償・有償依頼に関わらず他ジャンルに挑戦しよう

可能であれば、異なるジャンルやスタイルのポートフォリオを用意しておくとよいでしょう。

音楽で言えば、ポップ、ロック、ハウスミュージックなど、さまざまなジャンルの音楽がポートフォリオに入っているとベターです。

「こんな曲も作れますよ」「こんなスタイルにも対応できますよ」というアピールになります。

逆に言えば、一緒に仕事をする人も1つのジャンルに偏らず、さまざまな人と一緒に仕事をすることが大切です。

例えばクライアントがいつもラッパーばかりだと、ヒップホップのポートフォリオだけが充実していくでしょう。

2.無償だからと言って手を抜かないこと

当たり前ですが、お金をもらえない仕事だからと言って手を抜いても意味がありません。

前述の通り、仕事をするときは「経験が積めること」と「ポートフォリオになるような作品を作ること」が大きなメリットだからです。

経験が積めないような手抜きの仕事をしても、あなたの成長にはつながりません。

ポートフォリオに載せられないぐらい低いクオリティの作品を作っても、クライアントは満足しませんし、あなたのポートフォリオは成長しません。

無償・有償に関わらず、仕事はいつでもベストを尽くすことが大切です。

3.しっかり請求書を作ろう

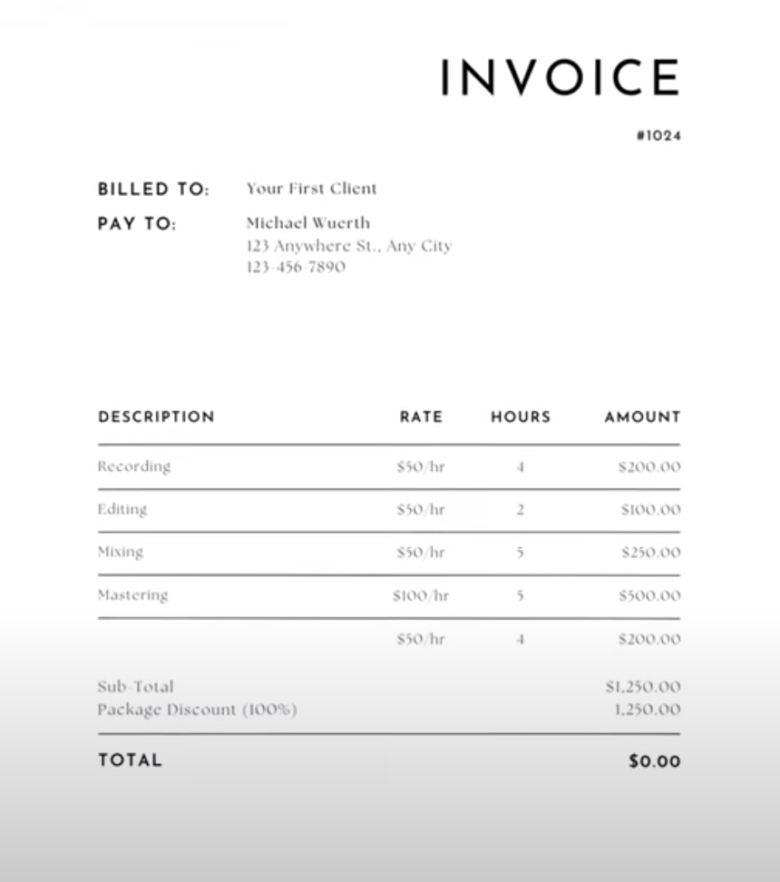

クリエイターとして自分で仕事をやっていくなら、請求書をしっかり作れるようになることも大切です。

請求書とは、どんな仕事に対してどれぐらいの費用がかかったか、合計いくらのお金を相手に支払って欲しいかが書かれた書類です。

例えば音楽なら、以下のような内容を請求書に記載することがあります。

レコーディング 1時間あたり$50 4時間 $200

ミキシング 1時間あたり$50 2時間 $100

マスタリング 1時間あたり$100 5時間 $500

このように業務内容とそれに対する料金を明確にしておくことで、クライアントも請求内容に納得でき、自分でも自分の仕事の価値を確かめることができます。

自分の仕事の価値を自分でマネジメントするのも、クリエイターの仕事の1つです。

今は無償で活動している人も、いずれはこのような請求書を作れるようになることを目標にしましょう。

4.口コミ・レビューをお願いしよう

レストランや通販で買い物をするとき、購入の判断に大きく影響するのが口コミ・レビューです。

「評価が高ければ購入する」という人は多く、「知り合いの人がおすすめしていたので利用しました」という人もたくさんいます。

そのため、無償・有償に関わらず、何か仕事をしたらクライアントにレビューをお願いしましょう。

例えばSNSアカウントを持っていれば、SNSでメンションしてもらって「この人に作ってもらいました!ありがとうございました!」とポジティブな投稿をしてもらうとよいでしょう。

Google Mapや通販のレビュー欄のように、検索すれば誰でも見られる場所にレビューしてもらうと効果的です。

また「もし他にも〇〇で困っている人がいたら、ぜひ僕に紹介してください」「音楽関係の知り合いの人がいたら、僕の連絡先を教えてもいいですよ」など、身近な人に自分のことを話してもらうよう促すのもよいでしょう。

クリエイターが無償で仕事をするときの2つのルール

無償インターンシップをはじめ、プロのクリエイターになるには無償で仕事をするべきなのか?

僕の答えは、YESです。

しかし、無償で仕事をするときは以下2つを気をつける必要があります。

ポートフォリオになる作品や経験が積めなくなったら、次のステップへ進もう

「この業務量ならお金をもらいたい」と思ったら、遠慮なくオーナー(雇い主)に相談する。

断られたら、有償で雇ってくれる人を探す。

スポンサードサーチ

無償インターンシップでの失敗談と成功体験談

最後に、僕が経験した音楽スタジオでのインターンシップの体験をお話します。

無償でインターンシップをするときの失敗談と成功談をそれぞれお話しますので、前述の「クリエイターが無償で仕事をするときの2つのルール」がなぜ重要なのかをご理解いただけると思います。

無償インターンシップでの失敗談

僕はフルセイル大学で音楽を学びましたが、ギターレッスンをしながら少しずつお金を稼いでいた一方で、さまざまなレコーディングスタジオのインターンシップにも応募しました。

最初はお金がもらえないインターンシップでも、ゆくゆくは社員として採用され、音楽が本業となり、お金がもらえると思ったからです。

運よくブルックリンにある音楽スタジオのインターンシップに採用され、素晴らしい設備に囲まれ、ワクワクしていました。

しかし、そのスタジオでは全く実務の仕事をさせてもらえませんでした。

このスタジオには仕事が全く来ていないんじゃないかと思うほどでした。

結局この状態が何ヶ月も続き、実際のレコーディングセッションには立ち会えず、得るものが何もないまま無償で仕事をしていました。

無償インターンシップでの成功体験談

成長を感じられなかった僕は、次のインターンシップ先を探しました。

次に採用されたのは、Tainted Blue Recording Studioという非常に有名なスタジオでした。

夢のスタジオでインターンシップができることになった僕はとても嬉しく、舞い上がりました。

このスタジオはオーナーもとても素晴らしく、多彩なスキルを持つ人でした。

しかし素晴らしかったのはオーナーだけではなく、インターンシップ生にも学びの機会を与えてくれるところでした。

無償インターンシップで体験できたこと

通常、レコーディングスタジオにおけるインターンシップ生は、ケーブルをまとめる、掃除をする、パーティー会場を予約するなど、音楽にあまり関係ない雑用を任されることが一般的です。

しかし、このスタジオではインターン生も実際のセッション(レコーディングなどの音楽制作)のアシスタントを任せてもらうことができました。

スタジオのオーナー(プロデューサー)がアーティストとどのようなコミュニケーションをしているか、ドラムのマイクのセッティングの仕方や巨大なミックス卓の使い方などを教わることができました。

実際に、僕はジョン・レジェンドやフランク・オーシャンのセッションにも携わることもできました。

インターンシップから社員として採用されることはある?

Tainted Blue Recording Studioでの素晴らしいインターンシップ生活を8ヶ月体験した後、僕はそろそろ無償ではなくお金をもらって働きたいと思うようになりました。

そしてスタジオのオーナーに正直な気持ちを伝えたところ、残念ながら「お金を払って雇うポジションが空いていない」という答えが返ってきました。

このスタジオには既にプロデューサーもエンジニアも十分に在籍していたので、お金を払って人材を追加する必要がなかったのです。

中には、インターンシップから正社員あるいは有償のアルバイトなどとして雇われることもあるでしょう。

しかし、僕の経験のようにインターンシップ生として雇ってくれても、社員にはなれないこともあります。

こちらは注意しましょう。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもプロになるための方法についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください。

-

前の記事

【DTM】MIDI打ち込みをプロレベルにするコツ【オーケストラ】 2025.02.09

-

次の記事

プロの作曲家になるための9つの思考法 2025.02.10