今回は、Vinyl Eyezzが解説する「レコードプレイヤーにあるパーツの基礎」をまとめました。

レコードプレイヤー(ターンテーブル)にある19個の基本パーツの名称とその役割について、初心者向けに解説します。

※解説ではターンテーブル「Audio-Technica LP120」を使って解説しますが、別の製品でも基本のパーツは共通しています。

Vinyl Eyezzの「レコード入門シリーズ」

ターンテーブルの基本パーツ19個

今回ご紹介するターンテーブルの基本パーツ19個はこちらです。

- ダストカバー

- 台座(Plinth)

- プラッター(回転台)

- モーター

- レコードマット

- スピンドル

- スタイラス(針)

- ヘッドシェル

- リードワイヤーとネジ

- トーンアーム

- カウンターウェイト

- アンチスケーティング

- 高さ調整(Height Adjust)

- キューイングレバー(Cueing Device)

- スタート・ストップボタン

- スピード選択ボタン

- ピッチコントロール

- 7インチアダプター

- ケーブル

それでは、1つずつ解説していきます。

ターンテーブルのパーツ1.ダストカバー

レコードプレイヤーには、透明な箱のようなダストカバーがついています。

別記事「レコード(ターンテーブル)の間違った使い方10選」や「レコードのしくみを初心者向けに解説!」でも解説している通り、レコードプレイヤーやレコード盤はとてもデリケートなものなので、このダストカバーでホコリや塵から守ります。

ターンテーブルのパーツ2.台座(Plinth)

他のさまざまなパーツを載せている台座です(銀色の部分)。

ターンテーブルを移動するときは、この部分を持ちます。

ターンテーブルのパーツ3.プラッター(回転台)

ターンテーブル上で回転する台で、ここにレコード盤を乗せて再生します。

ターンテーブルの中でも、最も象徴的なパーツです。

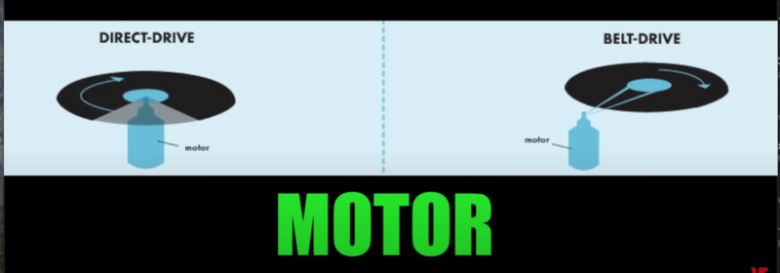

ターンテーブルのパーツ4.モーター

モーターは前述のプラッター(回転台)と繋がっているパーツで、プラッターを回転させるために使われます。

ダイレクトドライブ方式(上記画像左)は、プラッターのすぐ下にモーターが直接繋がっているタイプです。

ベルトドライブ方式(上記画像右)は、プラッターとモーターがベルトで繋がっており、モーターはプラッターと直接接触しないようになっています。

ターンテーブルのパーツ5.レコードマット

レコードマットは、プラッターの上に置いてモーターによる振動を抑えるためのパーツです。

ペラっとした1枚のマットですが、このマットによって音質も左右されるので、実はとても重要なパーツです。

ターンテーブルのパーツ6.スピンドル

プラッターの真ん中に設置されており、レコード盤をプラッターの中心に置くようにするための突起です。

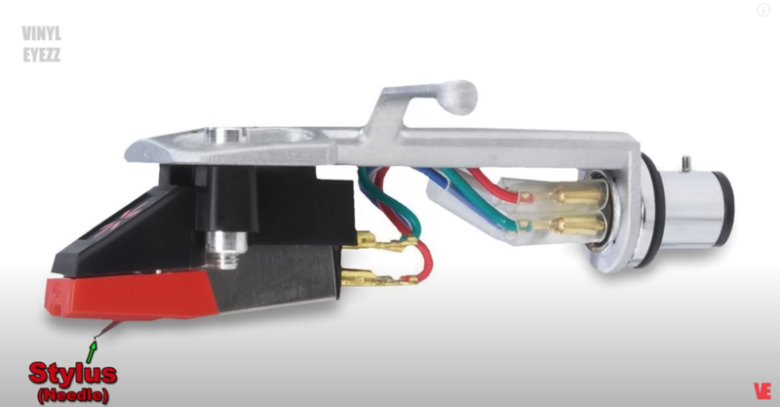

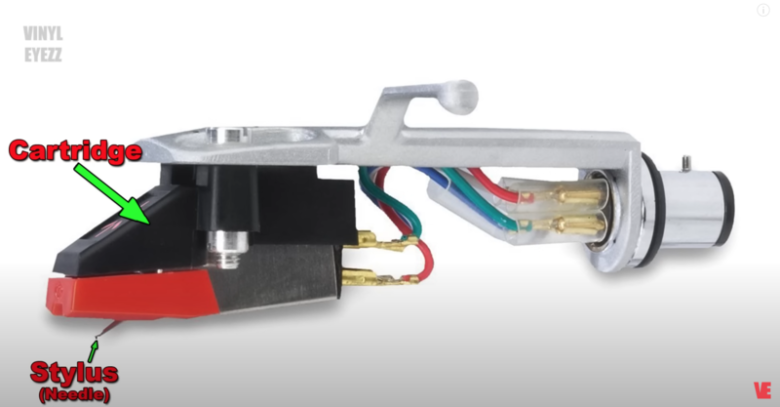

ターンテーブルのパーツ7.スタイラス(針)

スタイラス(針)はレコード盤に直接接触するパーツで、カードリッジ(後述)の先端に付いており、レコード盤に刻まれた溝を読み取ります。

レコードを再生する上でとても大切なパーツで、さまざまな種類のスタイラスが販売されています。

例えば12インチLPレコードや7インチレコードを再生する場合は、「マイクログルーブ(Micro Groove)」に対応したスタイラスが適しています。

スタイラスのしくみについては、こちらの記事で詳しく解説しています↓

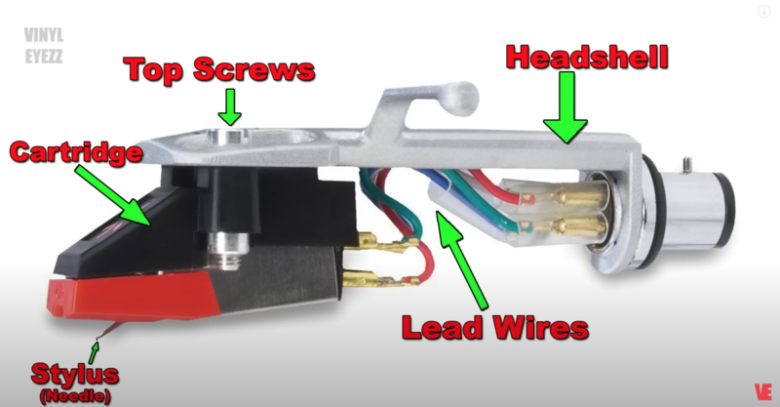

ターンテーブルのパーツ7.カードリッジ

カードリッジは、スタイラス(針)で読み込んだレコード盤の溝を電気信号に変換するパーツです。

ボックスのような形をしていることが多いです。

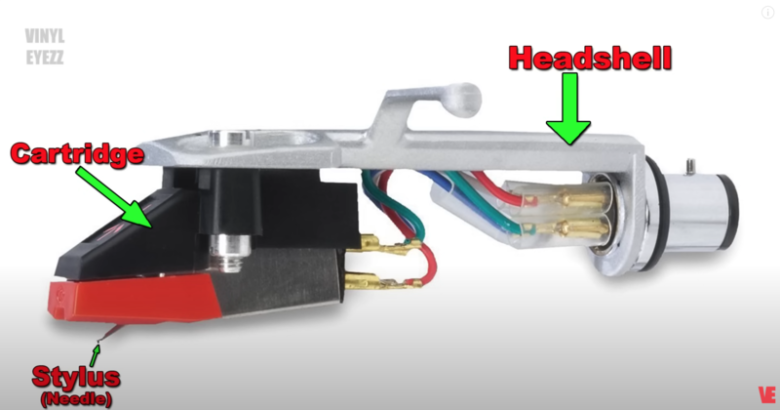

ターンテーブルのパーツ8.ヘッドシェル

ヘッドシェルは、カードリッジから受け取った電気信号をトーンアーム(後述)へ送るためのパーツです。

ターンテーブルのパーツ9.リードワイヤーとネジ

ヘッドシェル(前述)とカードリッジを繋げるパーツとして、ネジ(Top Screws)とリードワイヤーがあります。

リードワイヤーは「白、赤、青、緑」の4色に分かれていることが多いです。

ターンテーブルのパーツ10.トーンアーム

トーンアームは、これまでご紹介したスタイラス(針)、カードリッジ、ヘッドシェルをまとめるパーツです。

ターンテーブル上で、レコード盤の溝に沿って動きます。

ターンテーブルのパーツ11.カウンターウェイト

カウンターウェイトは、トーンアームの反対側に付いているパーツです。

「スタイラスがどれぐらいの強さでレコード盤を押し込むか」=針圧を調整します。

この強さが強すぎるとスタイラスがレコード盤を削ってしまい、逆に弱すぎると溝の凹凸をしっかり読み込まないので、音が途切れてしまったりノイズが発生してしまいます。

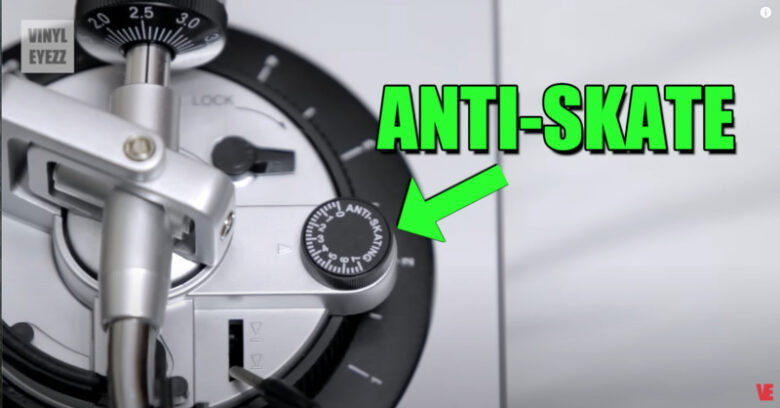

ターンテーブルのパーツ12.アンチスケーティング

アンチスケーティングは、スタイラス(針)がレコード盤の溝をスキップしないように(スケートのようにスルっと滑らないように)するためのパーツです。

スタイラスが勢いよく飛んでジャンプしてしまうと、スタイラスの先端やレコード盤の溝が削れてしまうので、このパーツを使って防ぎます。

基本的にはゼロに設定しておけばOKです。

ターンテーブルのパーツ13.高さ調整(Height Adjust)

名前の通り、トーンアームの高さ調整をするパーツです。

上記画像のように、トーンアームが下がっているとスタイラス(左先端)が上がってしまい、逆にトーンアームが上がっているとスタイラスが下がりすぎてしまいます。

トーンアームがレコード盤に対して水平になる状態を保つため、この高さ調節を使います。

ターンテーブルのパーツ14.キューイングレバー(Cueing Device)

キューイングレバーは、トーンアームを上下方向に移動させるためのパーツです。

前述の「高さ調整」もトーンアームを水平に保つためのパーツとしてご紹介しましたが、キューイングレバーは優しくレコードの盤面にスタイラスを接触させるために使います。

レコードを再生するとき、人間の手でトーンアームを動かしてとするとゆっくり丁寧にスタイラスをレコード盤に置くことが難しいため、乱暴にスタイラスを置いてしまったり、スタイラスが横方向に動いてしまうことがあります。

そのため、まずトーンアームを十分にレコード盤から離してレコード盤の上に設置した後、キューイングレバーを下げてレコード盤に接触させます。

ターンテーブルのパーツ15.スタート・ストップボタン

スタート・ストップボタンは、レコードの回転を開始・停止するためのボタンです。

ターンテーブルのパーツ16.スピード選択ボタン

スピード選択ボタンは、レコード盤の回転速度を調整するボタンです。

例えば上記画像のAudio-Technica LP120では、「33回転」「45回転」「78回転」の3種類から選択できます。

再生したいレコード盤が何回転(RPM)専用のレコード盤なのかを確認し、こちらを調整します。

ターンテーブルのパーツ17.ピッチコントロール

ピッチコントロールでは、モーターの回転スピードを変えてピッチ(音程)を調整します。

基本的にはDJ用のパーツになります。

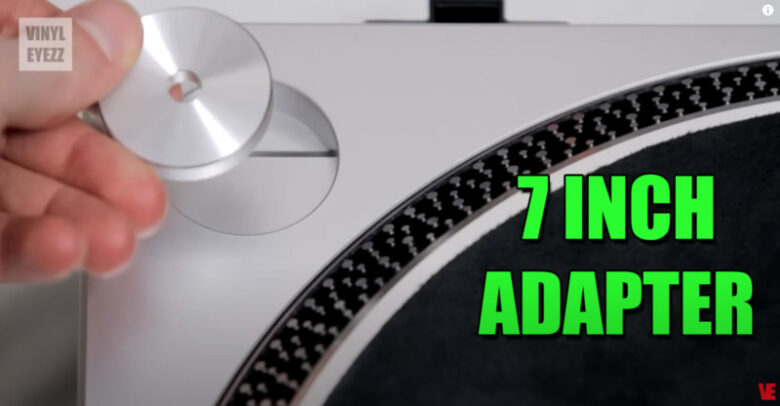

ターンテーブルのパーツ18.7インチアダプター

7インチアダプターは、7インチレコード(45回転レコード)を再生するときに使うパーツです。

このタイプのレコードを再生するとき、ターンテーブルの中心(スピンドルの周り)に置いてからレコード盤を設置します。

ターンテーブルのパーツ19.ケーブル

ターンテーブルではいくつかのケーブルを使います。

上記画像は「RCAケーブル」と呼ばれるタイプのケーブルで、赤と白の2色に分かれています。

※赤が右チャンネル、白が左チャンネル

上記画像は「電源ケーブル(ACケーブル)」で、コンセントと繋ぎます。

ターンテーブルを使うときのコンセントの注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています↓

ターンテーブルの基本パーツ19個まとめ

以上が「ターンテーブルの基本パーツ19個」でした。

小さなパーツばかりですが、どれもしっかりと役割がありますので、使い方をしっかりマスターして使いましょう。

ターンテーブル(レコードプレイヤー)の基本的な使い方やお手入れ方法については、こちらのシリーズで解説しています↓

Vinyl Eyezzの「レコード入門シリーズ」

.jpg)