【DTM】キックとベースのミックス・サイドチェインのやり方6選

- 2025.04.27

- ミキシングのコツ

今回は、音楽プロデューサー・Oliverによる「キックとベースのミックス方法6選とそれぞれのメリット・デメリット」をまとめました。

世界中で使われているサンプルパックの制作や音楽プロデューサーとして活躍しているOliverが、DTMerの間でよく話題になる「キックとベースのミックスの仕方」を6つ紹介しています。

それぞれどんな方法なのか、どんなメリット・デメリットがあるのかを1つずつ解説します。

スポンサードサーチ

キックとベースのミックス・サイドチェインのやり方6つ

キックとベースをキレイにミックスする方法はさまざまありますが、よく使われているのはこちらの6つです。

・クロスフェード

・EQ

・フェーズ(位相調整)

・サイドチェイン

・マルチバンドサイドチェイン

方法はたくさんあり、どれも有名なやり方ですが、中には音が汚くなってしまう方法もあるので注意が必要です。

それではここからは、それぞれのやり方とメリット・デメリットを解説していきます。

キックとベースのミックス方法1.ドライ

キックとベースのミックス方法1つ目は、単純に音を重ねるだけの「ドライ(Dry)」です。

サイドチェインやEQなどのエフェクトなどは行わず、単純にキックとベースの音を同時に鳴らします。

ドライのデメリットは、音が割れやすいことです。

キックとベースをそのまま重ねただけだとこのような音割れ(クリッピング)が発生しやすいため、次にご紹介するような音量の調整やEQなどを使って対処することが多いです。

スポンサードサーチ

キックとベースのミックス方法2.クロスフェード

キックとベースの両方を同時に鳴らすと、単純に音量が大きくなるのでクロスフェードを使うことがあります。

クロスフェードとは、前後の音の境目をできるだけ目立たせないように音量をフェードイン・フェードアウトさせることです。

キックとベースのミックスでは、キックのアタック感とベースの重さ・長さが欲しいことが多いので、ベースのアタック部分の音量を下げることがあります。

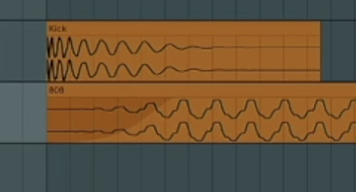

例えば上記画像では、上段がキックで、下段がベースのトラックです。

ベースのアタック部分をフェードインさせることで、キックのアタック感がより目立つようになり、音割れもしにくくなります。

キックとベースのミックス方法3.EQ

キックとベースは低音域がメインとなる楽器のため、同時に鳴らすと低音域がケンカしてしまいやすいです。

そのため、EQを使ってメインにする低音域をキックとベースで分け、キレイに棲み分けして対処することがあります。

例えばヒップホップで808ベースを使っている場合、808ベースは重低音のずっしりした音が魅力的です。

そのため、キックの100Hz以下の超低音域はEQでカットし、808ベースに譲ることがあります。

関連記事

キックにEQを使うときのデメリット

キックの低音域をカットすると、確かにベースが目立つようになります。

しかしキックの低音域がなくなったので、キックに重みがなくなってしまうのがデメリットです。

そのため、僕としてはベストな方法ではないと思っています。

スポンサードサーチ

キックとベースのミックス方法4.フェーズ(位相調整)

キックとベースは同じ低音域の楽器ですが、低音域は特に位相の打ち消しが発生しやすいです。

そのため、位相が自然になるように細かくタイミングを調整しないと不自然になることがあります。

例えば前述の「キックとベースのミックス方法2」でご紹介したクロスフェードを使うときは、このように位相を調節した方がいいでしょう。

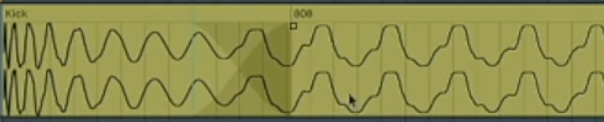

上記画像では、最初(左側)でキックを鳴らし、そのすぐ後(右隣)にベースのオーディオファイルを置いています。

波形を見ながら少しずつズラし、位相を調整しています

ただし、このやり方はオーディオファイルを1つ1つ横に並べて調整しなければならないので、「ベースでは1つの音程しか使わない」という場合でないと、非常に面倒です。

ベースの音程も長さもその時々で変わる場合、コピペで済まなくなるので、この方法は正直おすすめしません。

キックとベースのミックス方法5.サイドチェイン

サイドチェインは、「このトラックが鳴っている間は別のトラックの音量を下げる」という機能のことです。

「キックが鳴っている間はベースの音量を下げる」というときに使えるので、キックとベースのミックスでは非常によく使われる方法です。

やり方は簡単で、コンプレッサープラグインやサイドチェイン用のプラグインを使います。

「このトラックが鳴っているときに音量を下げる」の「このトラック」のことをトリガーと呼びます。

僕(Oliver)は個人的に、トリガーをキックではなく別のクリック音にしています。

キックだと音が長すぎることがあるので、クリック音のように一瞬で終わる音をトリガーにすれば、サイドチェインする長さを調整しやすくなります。

アタックやリリースの数字によってはクリッピングしてノイズが発生することがあるので、クリッピングしなくなるまでそれらのパラメーターを調整します。

おすすめのサイドチェインプラグイン2つ

Pro-C

今回の解説でOliverが使っていたコンプレッサープラグインです。

画面がとても見やすく、設定も細かく調整できるので、世界中のプロに愛用されています。

Fabfilter社「Pro-C2」を購入する(サウンドハウス)

Fabfilter社「Pro-C2」を購入する(Plugin Boutique)

ShaperBox

音量だけでなく、あらゆるエフェクトを自由自在に使うことができます。

このうちの「Volume」はサイドチェイン用としてよく使われており、視覚的にわかりやすくグラフを描けるので、サイドチェインのイメージを描きやすくなります。

ShaperBoxの使い方はこちら↓

スポンサードサーチ

キックとベースのミックス方法6.マルチバンドサイドチェイン

通常のサイドチェインをさらにレベルアップさせたのが、マルチバンドサイドチェインです。

「マルチバンド」という言葉の通り、周波数帯域ごとにサイドチェインを行います。

例えば「ブーン」という重低音が強い808ベースは、キックと低音域が被りやすいです。

一方、中音域以上はあまりぶつからないので、ベースを「250Hz以下」と「250Hz以上」の2つに分割し、250Hz以下の低音域にのみサイドチェインをかけます。

マルチバンドサイドチェインでは、すべての音域の音に対してサイドチェインがかかるわけではないので、ベースの存在感をあまり消さずにサイドチェインをかけることができます。

例えばベースのアタック部分など高音域をキープしたいときは、マルチバンドサイドチェインで低音域以下だけにサイドチェインがかかるようにするとよいでしょう。

マルチバンドスプリッターを使う方法

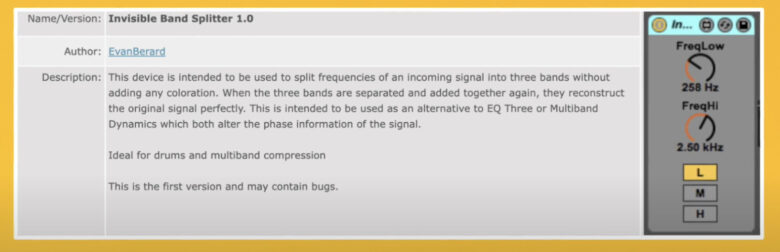

例えばAbleton Liveだと「Invisible Band Splitter」という付属プラグインがありますので、そちらを使うとよいでしょう。

このプラグインではLow(低音域)・Mid(中音域)・High(高音域)の3つに分割できます。

マルチバンドコンプレッサーを使う例

Fabfilter社「Pro-MB」は、マルチバンドコンプレッサーとして非常に有名なプラグインの1つです。

今回の解説で紹介されていた「特定の音域にのみサイドチェインをかける」ということもできますので、まだお持ちでない方はぜひGETしてください。

Pro-MBを使ったマルチバンドコンプレッションのやり方はこちらでも解説しています↓

【比較】キックとベースのサイドチェインのやり方、どれが一番いい?

それでは最後に、これまでご紹介したサイドチェインの方法をまとめてチェックしてみましょう。

全部で6種類あり、最初から順に「ドライ」「クロスフェード」「EQ」「位相の調整」「サイドチェイン」「マルチバンドサイドチェイン」の順です。

ほとんど同じように聞こえますが、特に1番目と3番目の「ドライ」と「EQ」は少し聞こえ方が異なります。

「ドライ」はベースとキックに何もせず、ただ音を重ねただけなのでクリッピング(音割れ)しています。

「EQ」はキックの低音域をカットしてしまっているので、キックにパワーがなく、薄く聞こえます。

この2つ以外はほとんど同じように聞こえますが、僕個人としては、サイドチェインをよく使っています。

「ドライ」の方法でキックとベースを上手にミックスする方法

キックとベースをただ重ねるだけの「ドライ」の問題点は、音量が大きすぎてクリッピングしてしまう点です。

そのため、クリッピングしないようにリミッターをかけるとちょうどよく聞こえることがあります。

「ドライ」にリミッターをかけると「ちょっと歪んだキックとベース」に聞こえるようになるので、例えばヒップホップで使えるようないいサウンドになることがあります。

おすすめリミッタープラグイン

Fabfilter社「Pro-L2」

ミックスやマスタリングでも使える、リミッタープラグインの超定番です。

Fabfilter社「Pro-L2」を購入する(サウンドハウス)

Fabfilter社「Pro-L2」を購入する(楽天市場)

Pro-L2の使い方や実際の効果はこちらでご紹介しています↓

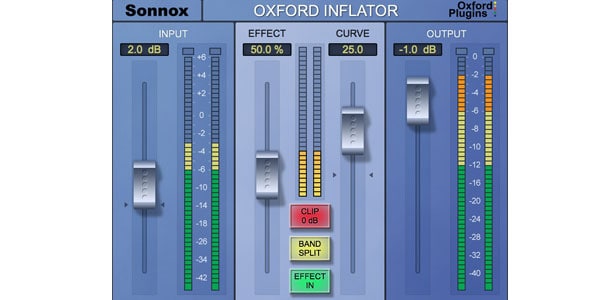

Sonnox社「Oxford-Inflator」

リミッタープラグインとして世界中で使われている有名な製品の1つです。

とても自然にリミッティングができ、ミックスだけでなくマスタリングにも使えます。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもサイドチェインのやり方や応用方法についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

-

前の記事

人気作曲家が教える5つの作曲のコツ【ヒット曲を作る方法】 2025.04.26

-

次の記事

記事がありません