世界のプロがやっている「オリジナリティのある曲を作る方法4選」

- 2025.04.22

- 2025.04.08

- 楽曲分析

今回は、音楽プロデューサーのIonerが解説する「ジェームス・ブレイクの制作術は革新的か?」をまとめました。

ジェームス・ブレイク(James Blake)はイギリスのシンガーソングライター・音楽プロデューサーで、これまで数々のヒット曲を制作しています。

ピアノからシンセサイザーによるサウンドデザインまで幅広いスキルを持っており、制作スタイルはさまざまで、非常にユニークなスタイルが特徴的です。

そんな彼は、いったいどんな作曲テクニックを使っているのでしょうか?

この記事では、彼のようにオリジナリティのある楽曲を作る方法を4つご紹介します。

スポンサードサーチ

オリジナリティを出す方法1.コードでDrop2を活用する

ジェームス・ブレイクの「Retrograde」という楽曲では、コードにDrop2が使われています。

Drop2とは「コードトーンのうち、上から2番目の音を1オクターブ下げる」という方法です。

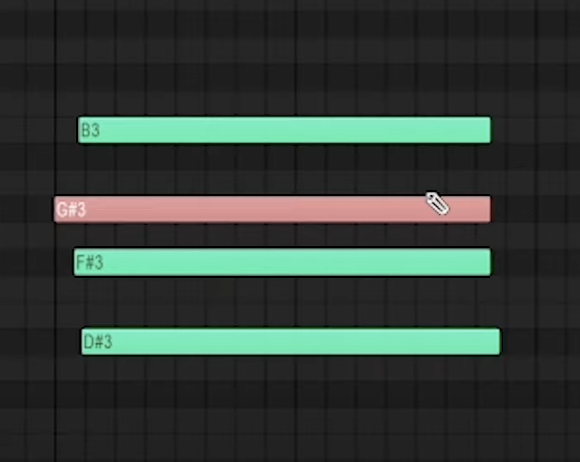

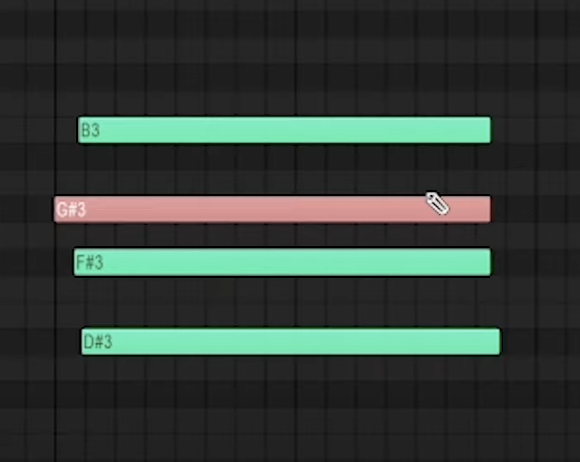

例えば上記画像ではコードトーンが4つあります。

このうち、上から2番目の赤い音を1オクターブ下げるのがDrop2です。

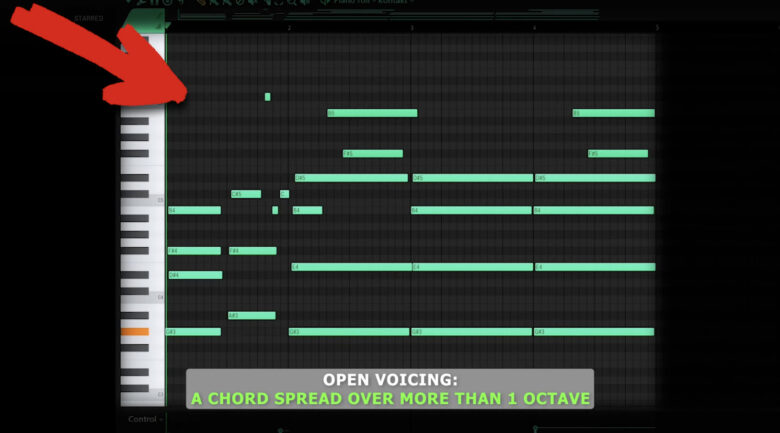

通常、コードを作るときは「コードトーンをなるべく近い位置で鳴らす」というクローズドボイシングが基本になります。

クローズドボイシング:コードトーンがすべて1オクターブの範囲内に収まっている状態

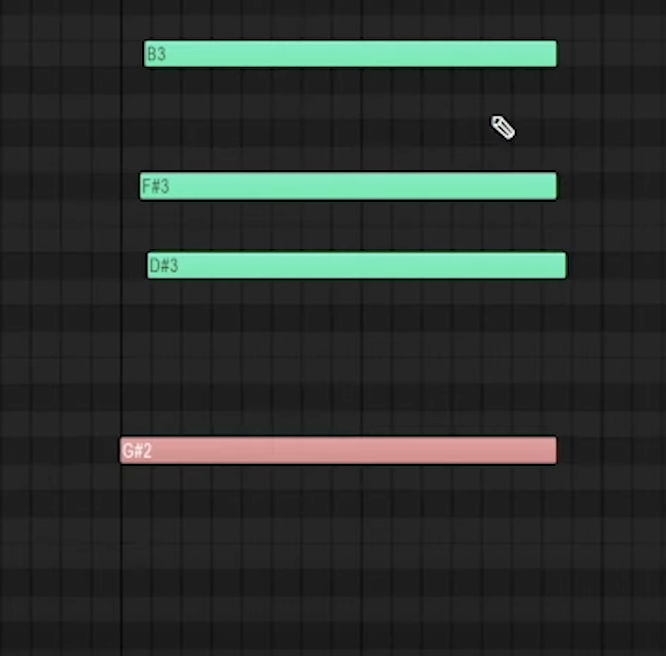

クローズドボイシングの状態でDrop2をすると、Drop2をした音が一番低い音になります。

そして、一番上の音と一番下の音が1オクターブ以上の差になるオープンボイシングになります。

1オクターブ下げるともっと近くに・もっと遠くになる

コードトーンのいずれかを1オクターブ下げると、場合によってはコードトーン同士の距離がもっと近くなったり、遠くなったりします。

例えばG#m7コード(G・B・D#・F#)のうち、上2つの音を1オクターブ下げてみると…

わずかですが、こちらの方がコードトーン同士の距離が近くなりました。

それでは、コードの上から2番目のだけを1オクターブ下げるとどうなるでしょうか?

上記画像のうち赤い音を1オクターブ下げると….

今度は逆に、コードトーン同士の距離が遠くなりました。

より具体的に言うと、コードトーン4つが1オクターブの範囲内に収まっておらず、一番低い音と一番高い音が1オクターブ以上離れています。

つまり「オープンボイシング」になりますが、ジェームス・ブレイクはなぜオープンボイシングをよく使っているのでしょうか?

プロはいつ・なぜオープンボイシングを使うのか?

オープンボイシングは、以下のような目的で使われることが多いです。

ギュッと1ヶ所に縮こまっている雰囲気ではなく、パッと広がった雰囲気が出しやすい

・低音から高音まで広い範囲を鳴らすため

一番下の音と一番上の音域に幅があるので、周波数帯域全体をカバーしやすい

・「背景」「雰囲気」「環境」などのバックグラウンド感を作りやすい

その名前の通り、アンビエントミュージックなどに使いやすい音になる

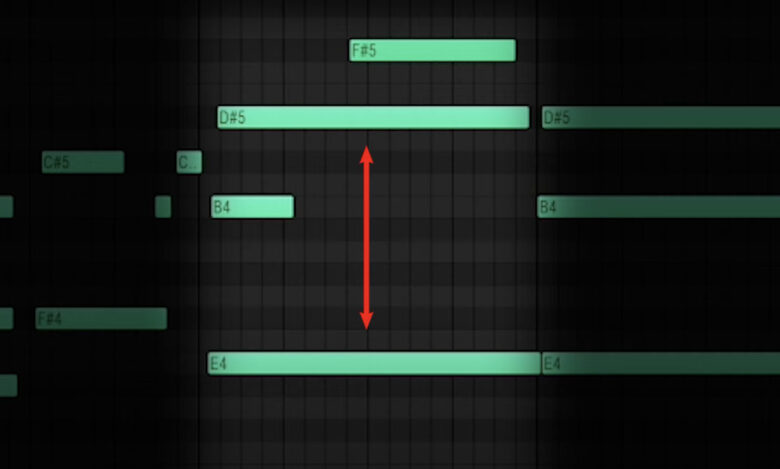

・トップノートとそれ以外の音に音程差をつけやすい

トップノート=メロディーを強調しやすくなる

最後の「トップノートとそれ以外の音に音程差をつけやすい」については、人間の耳の性質が関係しています。

トップノート:一番音程が高い音

基本的に、コードトーンのうち一番高い音は人間の耳に「メロディー」として認識しやすくなります。

つまりトップノートが最も聞こえやすい音になりますが、2番目の音も同じぐらい高いと、トップノートの存在感が少し薄れてしまいます。

そのため、メロディーを目立たせるためには1番高い音と2番目に高い音に落差をつけるのが効果的です。

Drop2はオープンボイシングを作るだけでなく、このようにトップノートを目立たせるためにも有効なのです。

自分が作った独自のメロディーを目立たせやすくなるので、オリジナリティを強化することができます。

オリジナリティを出す方法2.不協和音のエッジを活用する

不協和音とは、音がキツく不快で、ハーモニー(調和)を感じにくい和音のことを指します。

「変な音楽だ」「不快な音楽だ」と思われたくない人が大半ですから、作曲において不協和音は避けられる傾向にあります。

しかし、ジェームス・ブレイクはこの不協和音を効果的に使っています。

例えば「Don’t Miss It」や「To Care (Like You)」という楽曲では、不協和音が上手に活用されています。

至る所にキー(調)を感じにくいような音が使われていて、なんとなくピッチが合っていないような感じがするでしょう。

不協和音を作るときのコツ

このように思った人もいるかもしれません。

実際に、DAWでは音程を1セント単位で調整することもできます。

しかし、このような機能では「常に同じ程度でピッチをズラす」ということにしかならないので、「ピッチが合っているときもあるし、合っていないときもある」のような不安定さを出すことができません。

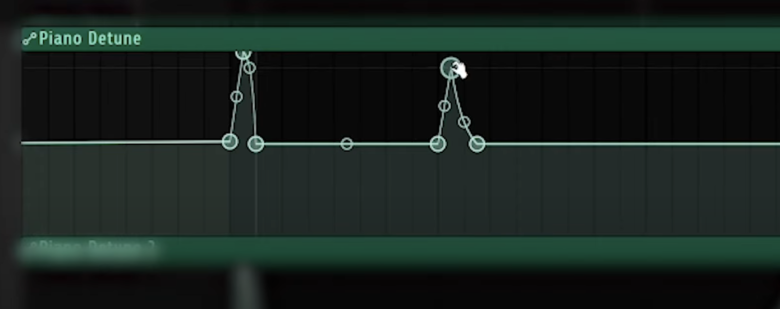

そのため、ジェームス・ブレイクのような不協和音による不安定さを作りたいときは、ピッチのズレを1セント単位もしくは半音単位でオートメーションで調整するのがおすすめです。

例えばピッチをズラせるプラグインを使ったり、シンセサイザーにある「Pitch(cents/semi)」のパラメーターをオートメーションで調整します。

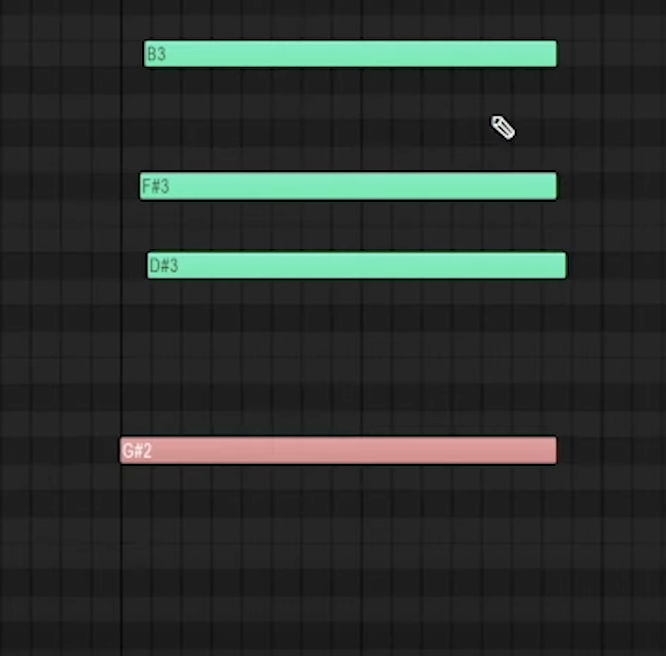

上記画像のように、時々ピッチを上げてみたり、下げてみたりしてみましょう。

さらに楽曲に不安定さを出すためのコツ

ジェームス・ブレイクは、ときどき「機械の故障」を思い出させるような工夫をしています。

例えば「Radio Silence」などでそのようなテクニックが見られます。

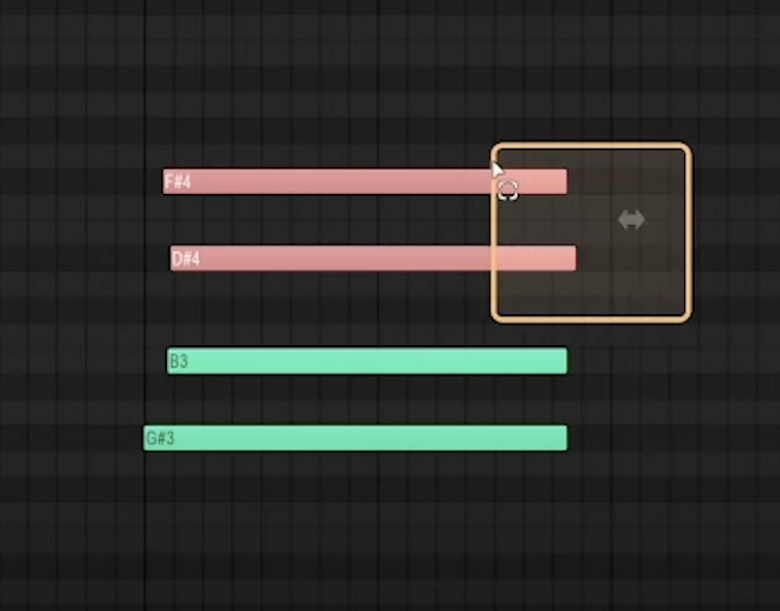

例えばピアノで音を伸ばしているとき、途中の部分を切り取り・複製してテープが何度も巻き戻るようなサウンドにしていることがあります。

上記画像だと1部分を切り貼りして3回繰り返しているので、ラジオがエラーを起こしたような不穏な雰囲気が出ます。

前述の不協和音のテクニックと合わせると、このようなサウンドを作ることができます。

逆再生で不協和感を出す

逆再生した音を使うことで、不協和音のような怪しい雰囲気を作ることもできます。

例えばジェームス・ブレイクはフランク・オーシャンの「Godspeed」という楽曲をカバーしていますが、ここでは話し声を逆再生させたような音が使われています。

ピッチを上げたり下げるとさらに怪しい雰囲気が出ますので、こちらもぜひお試しください。

関連記事

スポンサードサーチ

オリジナリティを出す方法3.再プログラミング

ドラムなどでは、ループ音源をそのまま使うこともあるでしょう。

しかし、ジェームス・ブレイクはループ音源をそのまま使わず、1音1音をサンプラーに入れて打ち込み直しています。

最近ではループ音源を分析し、1音1音をスライスして自動的にサンプラーに取り込んでくれる機能もあります。

自動スライスのやり方は「DAW名 サンプル スライス」などで検索してみましょう

あるものをそのまま使うのではなく、再プログラミング(打ち込み直し)することで、オリジナリティのあるフレーズを作りやすくなります。

オリジナリティを出す方法4.シンプルなシンセリード

ジェームス・ブレイクは、シンセリードを使ってリスナーを旅に連れて行くような楽曲が特徴的です。

例えば「The Wilhelm Scream」では、とてもシンプルなシンセリードを使っています。

シンセリードは、その音自体が薄くてシンプルすぎたり短音で演奏したりすると、存在感が薄くなります。

そのため、音を重ねて厚くしたり、派手なエフェクトなどを使って目立つようにすることが多いです。

しかしジェームス・ブレイクはその逆で、シンプルで薄いシンセリードを使うことがあります。

これは、ボーカルを邪魔しないためです。

他にも、ボーカル以外をモノラルにしてシンプルにするのも有効です。

曲の世界観を壊さずに新しい要素を入れる方法

楽曲をどんどん発展させるには、新しい要素を入れていくことが大切です。

ジェームス・ブレイクは、新しい要素を入れるときに「とても新鮮なのに曲の雰囲気を壊さない」という絶妙なテクニックを使っています。

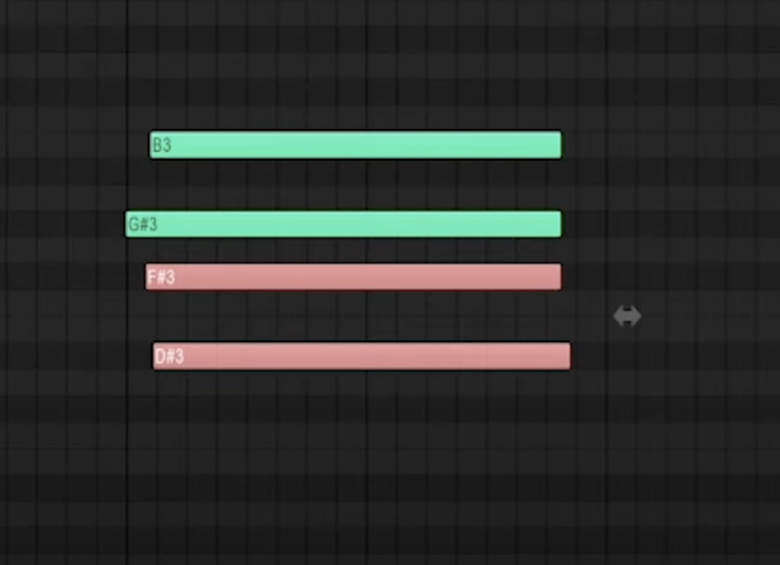

例えば音色が異なるシンセサイザーを2つ使ってPanを左右に振ったり、これまであまり鳴っていなかった周波数帯域の音を多めに入れてみるなどが有効です。

それまでに使っていた音を工夫して、新しい音として使うこともできます。

すでに登場している音を加工するので、親和性を持たせたまま新しい要素を使うことができます。

・エンベロープのアタックをオートメーションで変えてみる

例えばこれらの工夫は、音色はそのままでリズム(グルーヴ)を変えることができます。

聞き馴染みのある音を工夫することで、全体的にまとまりのある印象にすることができます。

スポンサードサーチ

オリジナリティを出す方法5.クリエーションではなくキュレーション

ジェームス・ブレイクは、「Big Hammer」という楽曲を作るときに「作曲」ではなく「アイデアの寄せ集め」から始めたと言います。

つまり、クリエーション(Creation)ではなくキュレーション(Curation)で作曲をしたのです。

彼はモジュラーシンセを使って、そのときに思いついたアイデアやたまたま作れた音を使い、1つの楽曲にまとめ上げたそうです。

このように「よし、作曲をするぞ!それじゃあまずはコード進行から…」というやり方ではなく、そのときたまたま見つけたサンプルを寄せ集めて作曲をしてみるのもよいでしょう。

自分が持っているサンプルをランダムで選んで、選んだサンプルを使って1曲作ってみると、面白い楽曲ができるかもしれません。

タイムストレッチをしてみたり、ピッチを変えたりして加工しながら、ユニークな音を作ってみましょう。

オリジナリティのある曲作りにおすすめのDTMプラグイン

最後に、オリジナリティのある曲作りにおすすめのDTMプラグインをご紹介します。

それも自分のクリエイティビティをアップさせるのに便利ですので、持っていない方はぜひGETしてください!

Cableguys社「ShaperBox」

非常にたくさんのエフェクトを、好きな順番で・好きなタイミングで・好きな強さで使えるプラグインです。

DAWでオートメーションを描くよりもカンタンにエフェクトがかけられますので、非常に使いやすく人気のプラグインです。

関連記事

Stutter Edit

リズムやピッチ、フィルターをユニークな方法で変えていき、非常にオリジナリティのあるサウンドを作ることができるプラグインです。

ボーカルチョップやシンセサイザー、打楽器など、幅広い楽器に使えます。

Sugar Bytes社「Turnado」

20種類以上のエフェクトを組み合わせてユニークなエフェクト効果が作れるプラグインです。

各エフェクトを非常に細かく設定できるので自分の思い通りのエフェクト効果を作りやすいだけでなく、思いがけない面白いサウンドを作ることもできます。

その名の通り「トルネード」が起こったようなクレイジーなサウンドを作りたい人におすすめです。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもユニークな曲を作るためのテクニックをまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください。

-

前の記事

Serum2でプロっぽいベースサウンドを作る方法【コツ2つ】 2025.04.21

-

次の記事

記事がありません