【DTM】u-he社のシンセ「Diva」の使い方 コンプリートガイド #6 Main・Modifications・Trimmersパネル

- 2025.02.07

- 2025.02.05

- シンセサイザー

今回は、Zen Worldが教える「Divaの使い方コンプリードガイド」のうちMain・Modifications・Trimmersパネルに関する部分をまとめました。

Divaを持っているけどイマイチ使い方がわかっていない…という方も、このシリーズを見れば「これでどんな音も自分で作れるようになる!」というレベルまで到達できます。

このシリーズを見て、Divaマスターになりましょう!

u-he社「Diva」を購入する(楽天市場)

u-he社「Diva」を購入する(サウンドハウス)

u-he社「Diva」を購入する(Rock Online)

u-he社「Diva」を購入する(Plugin Boutique)

#1 オシレーター(OSC)

#2 フィルター(Filter)

#3 エンベロープ(Envelope)

#4 LFO

#5 Effects(エフェクト)

#6 Main・Modifications・Trimmersパネル

#7 その他便利機能・設定変更

スポンサードサーチ

はじめに:今回解説する機能とパラメータ一覧

今回は、以下の機能やパラメータについて解説します。

○MAINパネル

-Vibrato

-Glide

-Range

-GlideMode

-Fine

-Transpose

-Up/Down

-Microtuning

-Mode

-Note Priority

-Accuracy

-Office Acc

-Voices

-Stack

-Clock

-Multiply

-Swing

-Arp

-Sync

-Mode

-Progression

-Octaves

-Restart

-VCA

-Volume

-Pan

-Vol Mod

-Pan Mod

・VCO

・FILTER

・FEEDBACK

・RECTIFY

・QUANTIZE

・MULTIPLY

・INVERT

・LAG

・ADD

・OSCILLATOR VOICE DETUNE

・VOICE MAP MODULATOR

・VARIANCE

・RESET PHASE

・STACK TUNE

「MAINパネル」「MODIFICATIONSパネル」「TRIMMERSパネル」とは?

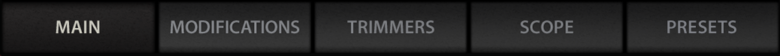

Divaの画面中央下には5つのタブがあり、一番左が「MAINパネル」、左から2番目が「MODIFICATIONSパネル」です。

MAINパネルでは、音全体の音程に関わる設定(Tuning)や、音量・Panに関わる設定(AMPLIFIER | PAN)、ボイシング、アルペジエイターなどを細かく調整できます。

Glide(ポルタメント)の設定もここで行います。

MODIFICATIONSパネルでは、シンセサイザーにおける非常に細かい設定を行います。

より高度な設定を行いたい上級者向けのセクションと言えるでしょう。

TRIMMERSパネルでは、主にボイシングに関する設定を行います。

VoiceごとのDetune具合などを細かく決めることができます。

その他2つのタブのうち、「SCOPEタブ」は「#1 オシレーター(OSC)」で、「PRESETS」は「#7 その他便利機能・設定変更」で解説しています。

PRESETS:プリセットを選択する

スポンサードサーチ

2 MAINパネルの解説

MAINパネルには「TUNINGセクション」「AMPLIFIER | PANセクション」に加え、ボイシング(Voices)やアルペジエイターの設定を行うことができるセクションがあります。

TUNINGセクション

Glide:グライド(ポルタメント)の速さを調整します(後述)

Range:グライドの強さを調整します(後述)

GlideMode:グライドモード(timeかrate)を決めます(後述)

Fine:ピッチを1セント単位で調整します

Transpose:ピッチを半音単位で調整します

Up/Down:ピッチベンドで変更できる音程の上限/下限を決めます

Microtuning:チューニングやスケールを変更できます(.tun形式のチューニングファイルもインポートできます)

Divaでグライド(ポルタメント)をかける方法

はじめの音から次の音に移るとき、ピッチを「グイーン」となめらかに変化させる機能がグライド(ポルタメント)です。

Divaでは、このグライドの設定をMAINパネルにある「Glide」と「Glide2」を使って調整します。

「Glide」は通常のグライドの設定で、VCO1(1つ目のオシレーター)に対して適用されます。

「Glide2」は、VCO2とVCO3(2つ目と3つ目のオシレーター)において、バイポーラーモードでどれだけグライドさせるかを決めます。

例えば、上記画像のようにオシレーターで「TRIPlLE VCO」モードを使用し、3つのオシレーターを同時に使っているときは、Glide(VCO1用)とGlide2(VCO2とVCO3)を両方設定する必要があります。

「Glide」だけを動かすと、VCO1で鳴っている音にはグライドがかかりますが、VCO2とVCO3で鳴っている音にはグライドが適用されません。

逆に言えば、VCO1しか使っていないのにGlide2の値を大きくしても、グライドはかかりません。

もし使っているオシレーターすべてに同じ程度のグライドをかけたいときは、GlideとGlide2の値を両方同じにする必要があります。

逆に、VCO1とVCO2+VCO3でグライドの速さを変えたいときは「Glide」と「Glide2」で値を変えると良いでしょう。

「Range」では、グライドの強さを決めます。

値が小さいと次の音程に移るまでのなめらかさがなくなり、値が大きいほどなめらかに音程が変化します。

「GlideMode」では、グライドのモードを「rate」と「time」の2種類から選択できます。

「rate」にすると、次の音との音程差が大きいほどグライド時間が長くなります。

「time」にすると、グライド速度が一定になります。

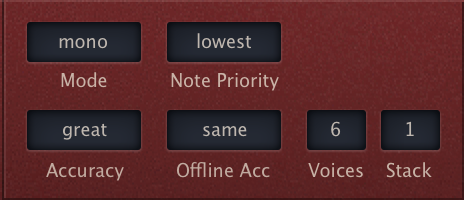

VOICEセクション

VOICEセクションでは、ボイシングに関わる設定を行います。

Note Priority:Modeを「mono」か「legato」にしているとき、どのMIDIノートを優先的に鳴らすかを決めます(最低音、最高音、最後に鳴らした音のいずれか)

Accuracy:リアルタイムでのオーディオレンダリングの質を決めます。質が良いほどCPU負荷が大きくなります。

Office Acc:オフラインでのオーディオレンダリングの質を決めます。質が良いほどCPU負荷が大きくなります。

Voices:最大同時発音数を決めます

Stack:ユニゾン数を決めます(ユニゾン数が多いほどCPU負荷が大きくなります)

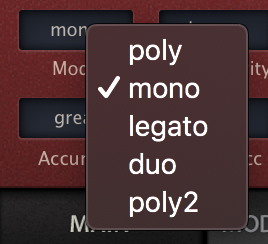

5つのボイシングモード「poly・mono・legato・duo・poly2」

Divaでは、ボイシングの設定において「poly・mono・legato・duo・poly2」の5つから選択できます。

mono:単音でしか鳴らせなくなります(MIDIで同時に複数音打ち込んでいると、Note Priorityで設定した音しか鳴りません)。MIDIノートが打ち込まれるたびに、エンベロープが再スタートします。

legato:単音でしか音が鳴らない点はmonoと共通ですが、MIDIノートが完全に途切れない限り(次の音との間に空白がない限り)エンベロープが再スタートしません。

duo:デュオフォニックモードになります。VCO1(1つ目のオシレーター)は一番低いMIDIノートを、VCO2(2つ目のオシレーター)は一番高いMIDIノートを鳴らすようになります。

poly2:2つ以上の音を同時に鳴らせるはpolyと同様ですが、新しいMIDIノートが入力されると、直前のMIDIノートのリリースがキャンセルされます。

polyとpoly2では、Voicesで決めた値が最大同時発音数になります。

エンベロープでリリースを長めに設定している場合、polyでは前に鳴らした音のリリースが止まらないため、リリース音と次の音が重なることがあります。

一方、poly2では前に鳴らした音のリリース音がキャンセルされるため、直前に鳴らした音のリリース音と次の音が被りません。

そのため、例えば「リリース音も重ねて複雑な和音や響きを作りたい」という時はpolyにし、「リリース音がいくつも重なると音がゴチャゴチャしてしまう」という時はpoly2にすると良いでしょう。

AMPLIFIER | PANセクション

Volume:音の音量を調整します

Pan:音のPanを調整します

Vol Mod:Volume(音量)にかけるモジュレーションソースと、モジュレーションのかけ具合を決めます。

Pan Mod:Panにかけるモジュレーションソースと、モジュレーションのかけ具合を決めます。

「VCA」ではEnvelope1かGateのいずれかを選べますが、ゲートを選べば別の部分にEnvelope1を使えるようになります。

CLOCK&ARPEGGIATORセクション

CLOCK&ARPEGGIATORセクションでは、アルペジエイターの設定ができます。

Sync:ONにすると、DAWのテンポ・ビートに合わせてアルペジオがスタートします

Mode:アルペジエイターのモードを6パターンから選択できます

Progression:アルペジオが次のオクターブに移動する時の動き方を4パターンから選択できます

Octaves:Progressionの設定によって、どれだけオクターブ移動させるかを決めます

Restart:アルペジオが始まってから終わるまで、何音鳴らすかを決めます

Multiply:アルペジオの時間を1/2倍速から2倍速の間で調整できます

Swing:アルペジオのリズムをどれぐらいスイングさせるかを決めます

SyncをOFFにしていると、DAWのテンポ(ビート)に合っていないときでも、MIDIノートが鳴らされた瞬間にアルペジオがスタートします。

そのため、「鍵盤を弾いたらそのタイミングで必ずアルペジオをスタートさせたい」「自由なタイミングでアルペジオをスタートさせたい」という時は、SyncをOFFにしておくと良いでしょう。

また、例えばRestartを4にしていてMIDIノートで5音以上を打ち込んでいると、5音以降目は鳴りませんので注意しましょう。

MODIFICATIONSパネル

MODIFICATIONSパネルでは、更に細かい設定を行うことができます。

VCOセクション(FM & Cross Mod DepthとNoise & Dual VCO Mix)

VCOセクションでは、「FM & Cross Mod Depth」と「Noise & Dual VCO Mix」を調整できます。

FM & Cross Mod Depth:TRIPLE VCOを選択しているとき、選択したモジュレーションソースでFM(Frequency Modulation)の量を変更できます

Noise & Dual VCO Mix:すべてのオシレーターモデルにおいて、選択したモジュレーションソースでノイズの音量を変更できます。

「Noise & Dual VCO Mix」では、TRIPLE VCOとDCOモデルを利用している時、ノイズとオシレーターの音量を別々にするため、ノイズにのみモジュレーションをかけることができます。

FILTERセクション(Resonance ModとFilter FM Mod)

FILTERセクションでは「Resonance Mod」と「Filter FM Mod」を変更できます。

Filter FM Mod:選択したモジュレーションソースで、OSC1のFilter FMを変更できます。

※OSC1のFilter FMは、Diva画面上部のFILTERセクションにある以下の画像のパラメーターです

FEEDBACK(Feedback Mod)

FEEDBACKセクションでは、選択したモジュレーションソースでFeedback量を調整できます。

RECTIFY・QUANTIZE・MULTIPLY・INVERT・LAG・ADD

「#4 LFO」でも解説した「RECTIFY・QUANTIZE・MULTIPLY・INVERT・LAG・ADD」のパラメーターは、MODIFICATIONSパネルにもあります。

QUANTIZE:値をキリの良い数字で四捨五入する(2.00、4.00、8.00など)

MULTIPLY:2つのモジュレーションを掛け合わせる

INVERT:モジュレーションソースの値を逆にする

LAG:モジュレーションによる効果を遅くする(例:若干丸い音になる)

ADD:2つのモジュレーションソースを一緒に追加する

赤いMマーク

MODIFICATIONSパネル内でモジュレーションソースを選択すると、ここのパネルからモジュレーションをかけるパラメーターの右上に赤いMマークがつきます。

MODIFICATIONSパネルの右下にある「parameters modulated here」という文章の通り、このパネル内でモジュレーションをかけたパラメーターには赤いMマークがつくので、「このパラメーターはMODIFICATIONSパネルで設定している」ということがひと目でわかります。

例えば、VCOセクションの「Noise & Dual VCO Mix」のモジュレーションソースを「LFO2」などにしてモジュレーションをかけると、モジュレーションをかけるパラメーター=NOISEの右上にMマークがつきます。

スポンサードサーチ

TRIMMERSパネルの解説

TRIMMERSパネルでは、主にボイシングと各Voiceの細かい設定を行います。

OSCILLATOR VOICE DETUNE

OSCILLATOR VOICE DETUNEには、3 x 8個のツマミが並んでおり、縦1列ごとにランプが2つ付いています。

横軸:各Voice(1~16まで)

赤いランプ:どのVoiceが今鳴っているかを示します

横には8個しかツマミがないので少し戸惑いますが、Voice8個分 x 2つ(左右) = 合計16Voice分を表しています。

Voice8が鳴っているとき:一番右のツマミの左側のランプが点灯

Voice9が鳴っているとき:一番左のツマミの右側のランプが点灯

Voice16が鳴っているとき:一番右のツマミの右側のランプが点灯

各オシレーターの各VoiceのDetuneを1つずつ設定できるため、理想のDetuneを再現することができます。

※各ツマミはダブルクリックでリセットできます

VOICE MAP MODULATOR

VOICE MAP MODULATORでは、モジュレーションソースとして「VoiceMap」を選択したときのモジュレーション量を調整できます。

Detune Amt・Voice Drift・Voices・Stack

Detune Amt:OSCILLATOR VOICE DETUNEの全てのツマミにおけるDetune具合を一括で調整します

Voice Drift:全体のピッチのズレ具合を調整します

Voices:使用する最大Voice数を決めます

Stack:最大ユニゾン数を決めます

Variance

CUTOFF、エンベロープ時間、PW(Pulse Width)、グライド時間にランダムなズレを加えます。

右側にある黒いボタンを押すと、ランダムで値が変更されます(8パターン)。

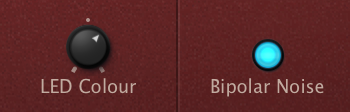

LED Colour

Divaにおけるすべての各パラメーターやボタンに付いているLEDランプの色を変更します。

デフォルトは赤ですが、青色などにすることができます。

RESET PHASE

3つのツマミで、3つのオシレーターの位相をMIDIノートが再生されるたびにリセットされるときのスタート位相位置を決めます。

Transient Mode(後述)を「osc reset」にしているときのみ適用されます。

例えば、「再生する位相位置が変わると音にアタック感がなくなってしまう。それだとアタックがある時とない時があって困る」という時は、常に同じ位相位置からスタートするようにできるこの設定が便利です。

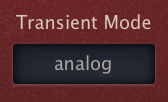

Transient Mode

VoiceモードをLegatoモード以外にしているとき、新しいVoiceが再生される最初の数ミリ秒間にどのようにコントロールされるかを決めます。

dc reset:DCオフセットがなくなります

vcf reset:フィルターをリセットし、前の音が現在の音に影響しないようにします

osc reset:RESET PHASE(前述)の値に合わせて、オシレーターの位相をリセットします

Bipolar Noise

Divaの初期プリセットの互換性を考慮し、公式ではONのままにしておくことを推奨しています。

STACK TUNE

「Stack」で決めた数に合わせて、各Stackのピッチを±2まで調整できます。

#1 オシレーター(OSC)

#2 フィルター(Filter)

#3 エンベロープ(Envelope)

#4 LFO

#5 Effects(エフェクト)

#6 Main・Modifications・Trimmersパネル

#7 その他便利機能・設定変更

-

前の記事

【DTM】u-he社のシンセ「Diva」の使い方 コンプリートガイド #5 Effects(エフェクト) 2025.02.07

-

次の記事

【DTM】u-he社のシンセ「Diva」の使い方 コンプリートガイド #7 その他便利機能・設定変更 2025.02.07