どんなシーンにも合う映画音楽の「テーマ」の作り方 Part5

- 2025.04.02

- 2025.03.25

- ゲーム・映像音楽

このシリーズでは、Galen DeGrafが解説する「どんなシーンにも合うテーマ音楽の作り方」をまとめています。

今回はPart5として、ボディとテールを使ってパターンを発展させる方法を解説します。

映画「ヒックとドラゴン」で実際に使われた例をもとに、どんなシーンにも合う1つのメロディー(テーマ)を作る方法をご紹介します。

Part1:映画音楽でテーマのバリエーションを増やす例

Part2:楽曲を転調する方法3つ

Part3:インターバルとチャンク

Part4:ハーモニックコンテキストと強拍・弱拍

Part5:ボディとテールでパターンを発展させる

Part6:ストーリーに合わせて音楽を変更する

Part7:マイナースケールとオーギュメントセカンドの活用

スポンサードサーチ

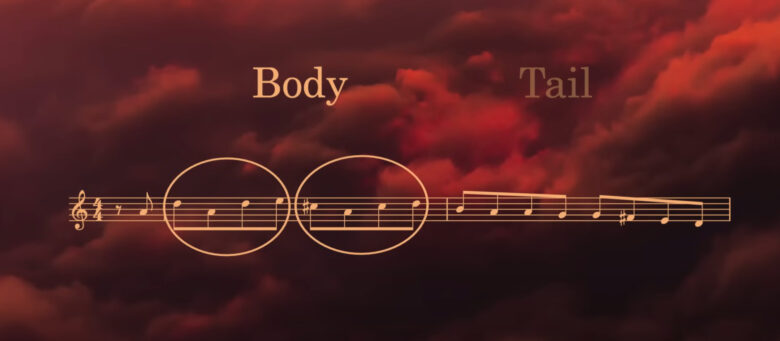

テーマを「ボディ」と「テール」に分ける

このシリーズの題材にしている「ヒックとドラゴン」のテーマ曲はボディ(Body)とテール(Tail)に分けることができます。

ボディはフレーズ前半の部分で、音が細かく上がったり下がったりしています。

強拍に来ている音は「D」「D」「C#」「C#」と連続しており、それぞれ2拍分の長さがあります。

一方、テールは音が階段状に下がるようなフレーズです。

そして、強拍に来ている音は「B」「A」「G」「E」と細かく変わっており、1音あたりの長さがボディのときよりも短くなっています。

そのため、ボディのときよりもフレーズが加速しているように感じられます。

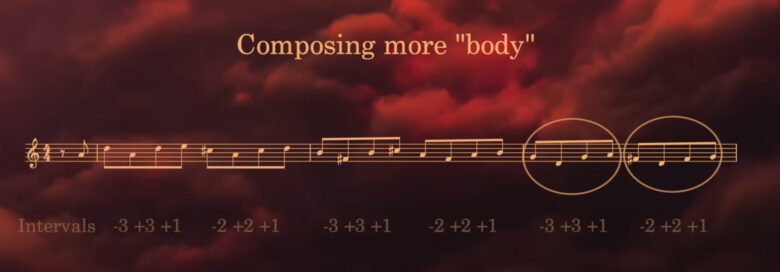

ボディとテールを使ってパターンを発展させる

この楽曲では、ボディとテールを続けて使用することでパターンを発展させています。

ボディのインターバル(ステップ)は「-3、+3、+1」で、テールは「-2、+2、+1」です。

このインターバルはそのままに、スタートの音だけ変えて「ボディ→テール」のフレーズをつなげていきます。

また、ときどきテールを連続で増やしている場面もあります。

スポンサードサーチ

弱拍は多少変わっても問題なし

強拍のパターンがしっかり一貫していれば、弱拍のパターンは多少変わっても「似ているフレーズ」として認識されやすくなります。

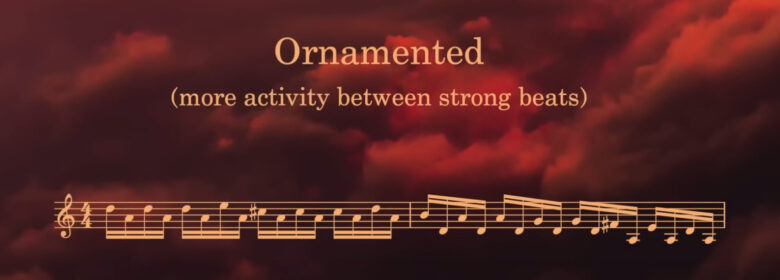

例えば、弱拍の音を簡略化してこのようにしてみましょう。

よりシンプルなフレーズに変更しても強拍は変わっていないので、全く違うメロディーには聞こえず、「少しバリエーションが増えた」と思わせることができます。

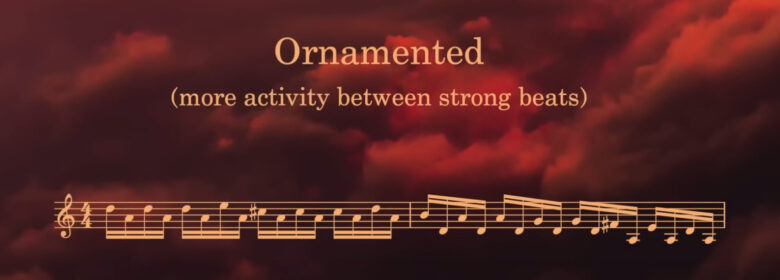

逆に、音を増やしても同様です。

音と音の間に細かい音符を追加しても、強拍が変わらなければ似ているメロディーとして聞こえますので、バリエーションを増やしたい時に便利です。

強拍の音を変えなければ拍子が変わってもメロディーをキープできる

強拍の音を変えなければ、拍子が変わっても「同じメロディー」をキープできます。

例えば、4/4拍子の曲を3/4拍子にアレンジするときは、強拍で使っていた音をできるだけ強拍に置くようにアレンジします。

下段が変更前のメロディー、上段が変更後のメロディーです。

変更前のメロディーで強拍にあった音を、できるだけ変更後のメロディーにも適用しています。

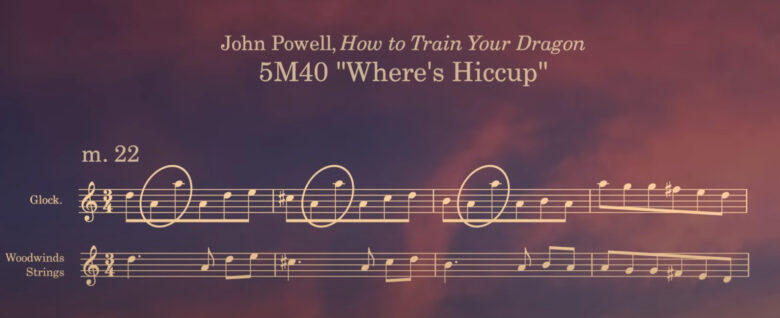

「ヒックとドラゴン」の例では、4/4拍子の「Test Drive」が、3/4拍子の「Where’s Hiccup」にアレンジされています。

拍子が4/4拍子から3/4拍子に変わり、グロッケン(Glock)が間を埋めるように飛び跳ねるような演奏をしているので、より明るく感動的な雰囲気にアレンジされています。

Part1:映画音楽でテーマのバリエーションを増やす例

Part2:楽曲を転調する方法3つ

Part3:インターバルとチャンク

Part4:ハーモニックコンテキストと強拍・弱拍

Part5:ボディとテールでパターンを発展させる

Part6:ストーリーに合わせて音楽を変更する

Part7:マイナースケールとオーギュメントセカンドの活用

-

前の記事

どんなシーンにも合う映画音楽の「テーマ」の作り方 Part4 2025.04.02

-

次の記事

どんなシーンにも合う映画音楽の「テーマ」の作り方 Part6 2025.04.02