どんなシーンにも合う映画音楽の「テーマ」の作り方 Part2

- 2025.04.02

- 2025.03.25

- ゲーム・映像音楽

このシリーズでは、Galen DeGrafが解説する「どんなシーンにも合うテーマ音楽の作り方」をまとめています。

今回はPart2として、楽曲を転調する方法3つを解説します。

映画「ヒックとドラゴン」で実際に使われた例をもとに、どんなシーンにも合う1つのメロディー(テーマ)を作る方法をご紹介します。

Part1:映画音楽でテーマのバリエーションを増やす例

Part2:楽曲を転調する方法3つ

Part3:インターバルとチャンク

Part4:ハーモニックコンテキストと強拍・弱拍

Part5:ボディとテールでパターンを発展させる

Part6:ストーリーに合わせて音楽を変更する

Part7:マイナースケールとオーギュメントセカンドの活用

スポンサードサーチ

ドビュッシー「Fêtes」の例

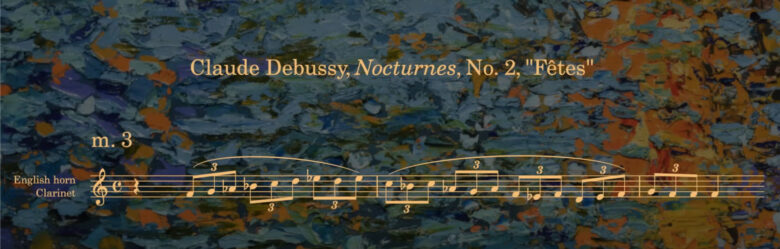

まずはじめに、ドビュッシーの「Fêtes」をお聞きいただきます。

この部分の楽譜を見てみると、フラットが3つ使われているスケールをなぞるように演奏されていることがわかります。

一般的に、スケールの1番の音(最初の音)は「トニック(Tonic)」や「ルート」と呼ばれます。

バイオリンなどの他の楽器を見ても、この楽曲はF(ファ)の音が中心となっているので、Fがトニック(ルート)ということになります。

フラットは3つ使われていますが、Fを中心としているので、この曲は「Fドリアンスケール」が使われていることがわかります。

Fドリアンスケール:F,G,Ab,Bb,C,D,Eb

(ドリアンスケールでは3rdと7thにフラットがつく)

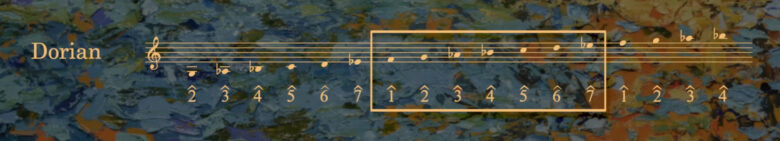

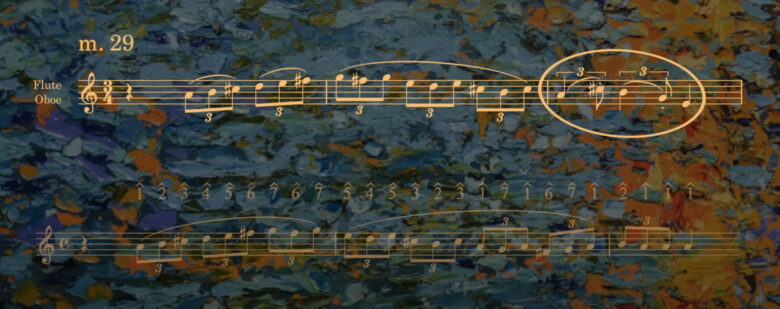

ドリアンスケールと実際の楽譜を照らし合わせると、以下の画像のようになります。

楽曲を転調する方法3つ

この楽曲ではFドリアンスケールが使われていることがわかりましたが、ここから別のスケールに変更する(転調する)にはどうしたらよいのでしょうか?

ここでは3つの方法をご紹介します。

スケールを変更する方法1:同じタイプのスケールに変更する

スケールを変更する1つ目の方法は、「同じタイプのスケールに変更する」です。

例えばFドリアンスケールを使っている曲なら、GドリアンスケールやEドリアンスケールに変更できます。

ドリアンスケールは「通常のスケールのうち、3rdと7thにフラットをつける」という点が共通していますので、ルート音が変わっても「少し雰囲気が変わったな」ぐらいに収めることができます。

そのため、親和性を保ったままスケールの変更ができます。

スケールを変更する方法2:音使いが近いスケールに変更する

スケールを変更する方法2つ目は、「音使いが近いスケールに変更する」です。

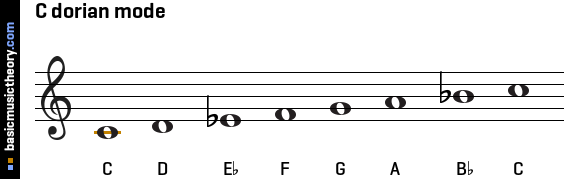

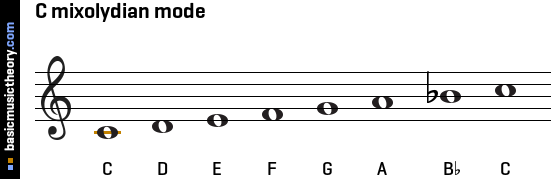

例えば、ドリアンスケールとミクソリディアンスケールは音使いが似ています。

ドリアンスケールは「3rdと7th」にフラットがつきますが、ミクソリディアンスケールでは「7th」だけにフラットがつきます。

使っているスケール音が1つしか違わないので、少しだけ雰囲気を変えたいときなどに使えます。

例えばドビュッシーも、メロディーとリズムはほぼ変えずにスケールだけ変更している楽曲があります。

リズムも拍子も変えてバリエーションを作っている楽曲もあり、中には下記画像のように最後のフレーズだけ少しメロディーを変えていることもあります。

テーマのバリエーションを増やすのに、1つしか方法がないということはありません。

スケールを変える、リズムを変える…さまざまな方法がありますので、自由に組み合わせてもよいのです。

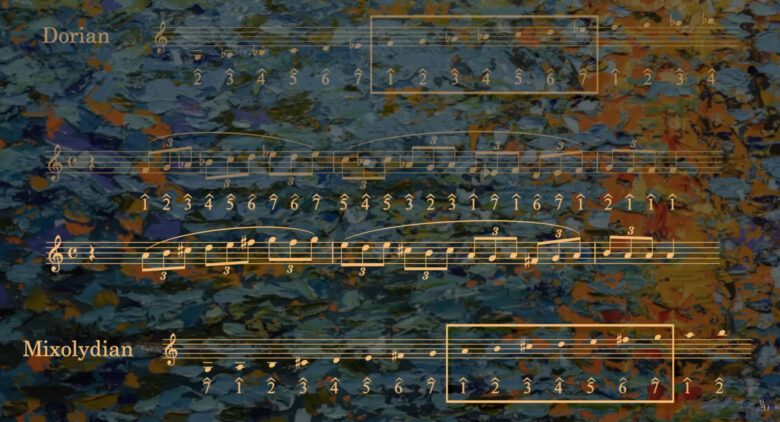

スケールを変更する方法3:スケールの場所を変える

スケールを変更する方法3つ目は、「スケールの場所を変える」です。

すべてのスケールにおいて、同じ番号の音を追加もしくは削除する方法です。

例えば、元々のメロディーに「アコースティックスケール」と呼ばれるスケールを適用してみましょう。

アコースティックスケール:4thにシャープ、7thにフラットをつける

元々のメロディーで同じ番号(ディグリーネーム)の音を、アコースティックスケールの同じ番号の音に差し替えます。

例えば元々のメロディーがCメジャースケールで「ド・ファ・ソ・ミ・シ」というメロディーだった場合は、番号では「1,4,5,3,7」と表せますので、アコースティックスケールでは「1,4#,5,3,7♭」=「ド・ファ#・ソ・ミ・シ♭」というメロディーに置き換えられます。

スケールを差し替えるだけで、このようなサウンドに変身します。

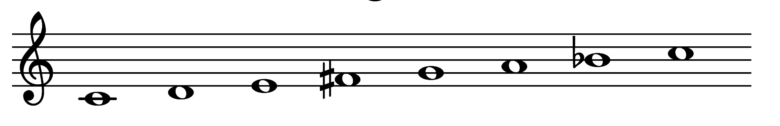

元々のメロディーがこちらで、スタートはA(ラ)です。

これをアコースティックスケールに置き換えたのがこちらです。

アコースティックスケールは4thにシャープ、7thにフラットをつけます。

元々のメロディーがDbだった場合は、Dbアコースティックスケールになるので使える音は「Ab Bb Cb Db Eb F G」となります。

例えば元々のメロディーで「A,B,C,D,E」というメロディーだった場合は、Dbアコースティックスケールだと「Ab,Bb,Cb,Db,Eb」が一番近い音程になりますので、スタートの音をAb(5th)にしてメロディーの高さを合わせます。

Part1:映画音楽でテーマのバリエーションを増やす例

Part2:楽曲を転調する方法3つ

Part3:インターバルとチャンク

Part4:ハーモニックコンテキストと強拍・弱拍

Part5:ボディとテールでパターンを発展させる

Part6:ストーリーに合わせて音楽を変更する

Part7:マイナースケールとオーギュメントセカンドの活用

-

前の記事

どんなシーンにも合う映画音楽の「テーマ」の作り方 Part1 2025.04.02

-

次の記事

どんなシーンにも合う映画音楽の「テーマ」の作り方 Part3 2025.04.02