海外プロの作曲方法~アレンジのコツと楽曲分析①~

- 2025.04.30

- 2025.04.21

- アレンジ・打ち込み

今回は、世界的人気音楽プロデューサー&DJのKSHMRが教える「あなたの楽曲のアレンジを今すぐ改善する方法」をまとめました。

ポップ・EDM・ヒップホップなど、あらゆるジャンルのアレンジを分析しながら「いいアレンジを作る方法」をご紹介します。

今回はPart1として、「アレンジ(編曲)で最も重要なこと」と「ヒット曲の実例」をご紹介します。

曲に面白みがなくて、聴いていてすぐ飽きてしまう…

プロの曲はなぜ「ただの繰り返し」に聞こえない?

このような方は必見の内容です!

スポンサードサーチ

- 1. 楽曲のアレンジ(編曲)を作るときの最重要ポイントとは?

- 2. 各セクションの英語名と日本語名について

- 3. ヒット曲「STAY」のアレンジを分析してみよう

- 4. ヒット曲「Don’t Start Now」のアレンジを分析してみよう

- 5. ヒット曲「Ferrari」のアレンジを分析してみよう

- 6. ヒット曲「The Business」のアレンジを分析してみよう

- 7. ヒット曲「Karate」のアレンジを分析してみよう

- 8. 作曲・編曲の基本は「一番いいアイデアをもとに広げる」

- 9. ヒット曲「Rockstar (ft. Roddy Ricch)」のアレンジを分析してみよう

- 10. 2~3個のメロディーで1曲作れる

- 11. メロディーの繰り返しの数で楽曲のスピード感が変わる

- 12. Bridge(Cメロ)は「メインのアイデアから一旦離れる」

楽曲のアレンジ(編曲)を作るときの最重要ポイントとは?

楽曲のアレンジ(編曲)を作るときに一番重要なのは「親和性のある要素と新しい要素のバランス」です。

その曲を決定づけるアイデア

その曲で何度も繰り返されるフレーズなど

リスナーを飽きさせないために新しく加えるアイデア

例えばポップスの場合は「サビ」が最も重要なセクションで、一番キャッチーで印象が強い場所です。

EDMなどのダンスミュージックの場合は「ドロップ」がこれに該当します

そのため、アレンジをするときは「どうやってサビに向かっていくか?」を考えることがとても大切です。

ここからは、さまざまなヒット曲を例に「親和性のある要素と新しい要素のバランスを取る方法」をご紹介します。

各セクションの英語名と日本語名について

この記事では元動画の解説の通り、各セクション名を英語名で表記します。

下記を参考にしながらご覧ください。

Verse:Aメロ

Pre:Bメロ

Chorus:サビ

Post Chorus:ポストコーラス

Drop:ドロップ

Bridge:Cメロ

スポンサードサーチ

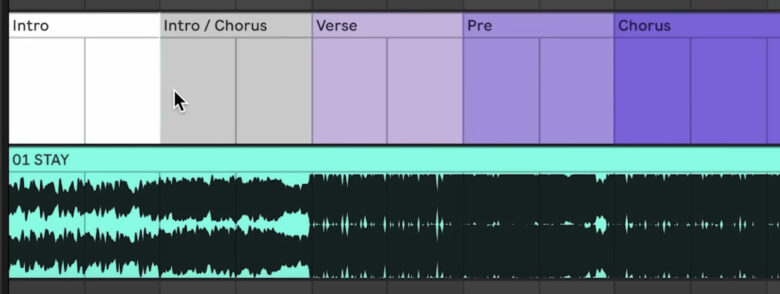

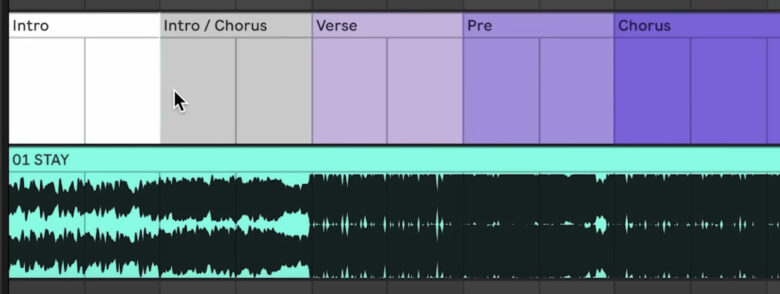

ヒット曲「STAY」のアレンジを分析してみよう

例えばジャスティン・ビーバーとキッド・ラロイの「STAY」というヒット曲を1コーラス聴いてみましょう。

この曲では、Introが8小節続いた後、バッキング(インスト)は同じでChorusのボーカルが入ります。

そのため「Intro / Chorus」という名前を付けています。

Chorusはもともとキャッチーになるように作っていますので、IntroのバッキングのままChorusのメロディーを出すと、とてもキャッチーな印象を最初から作ることができます。

またChorusを少し先取りするようなアレンジになっているので、実際に1番のChorusに行ったときも「最初に聞いたやつだ!」と親和性を感じさせることができます。

ヒット曲「Don’t Start Now」のアレンジを分析してみよう

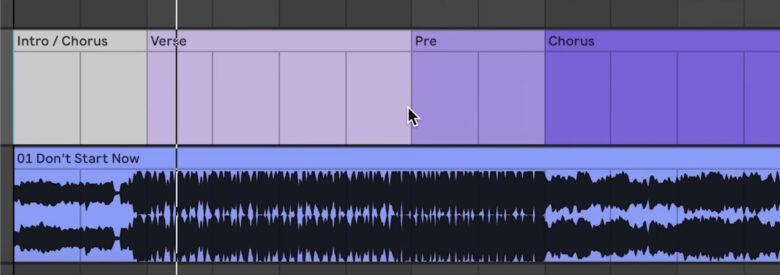

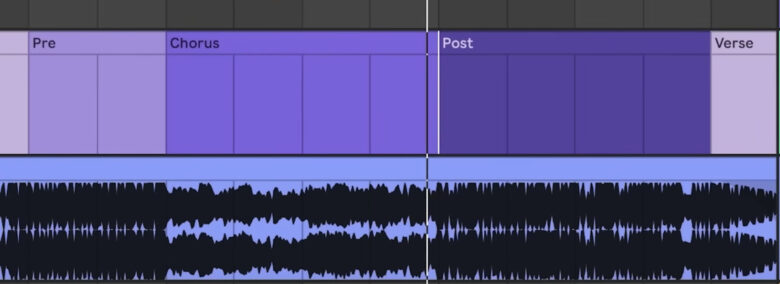

次はデュア・リパの「Don’t Start Now」というヒット曲を1コーラス聴いてみましょう。

この曲は最も盛り上がる部分(印象的な部分)がPost Chorusで、その前にChorusが来ています。

そしてIntroでは、Chorusの一部分だけを切り取っています。

この楽曲のように、Preでは大きなアレンジの変化はないことが多いです。

BメロはChorusの直前にあるので、Chorusに向かっていくための準備をするセクションとして機能します。

スポンサードサーチ

ヒット曲「Ferrari」のアレンジを分析してみよう

次は、James HypeとMiggy Dela Rosaの「Ferrari」を1コーラス聴いてみましょう。

このようなダンスミュージックの場合は、Chorusだけを繰り返すことも多いです。

サビ→ビルドアップ→ドロップを繰り返す

またChorusが2回続くことがあり、1回目はボーカルで、2回目は楽器でメロディーを演奏することもあります。

同じメロディーでも演奏する楽器によって印象が異なるため、このようなアレンジは親和性と新しい要素のバランスを取るのに効果的です。

ヒット曲「The Business」のアレンジを分析してみよう

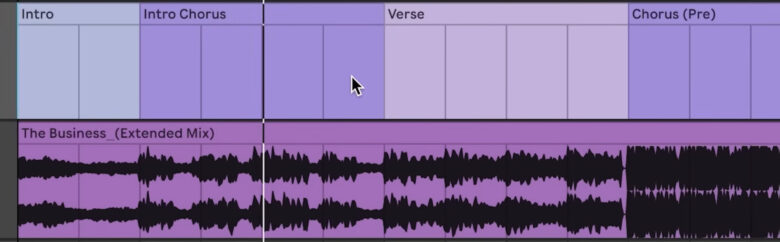

次は、Tiëstoの「The Business」を1コーラス聴いてみましょう。

この曲も、Introが4小節続いたあと「Intro / Chorus」としてIntroのバッキングのままChorusのメロディーが登場します。

この曲で面白いのは、Chorusのメロディーを1オクターブ上下させて新しいChorusを作っている点です。

上記画像で言うと「Chorus (Pre)」では1オクターブ低い音程でメロディーを歌い、「Chorus (Post)」では1オクターブ上げて同じメロディーを歌っています。

全く同じ音域のサビを繰り返しても新鮮さはありませんが、このように音域を変えることで親和性と新しい要素のバランスを取っています。

スポンサードサーチ

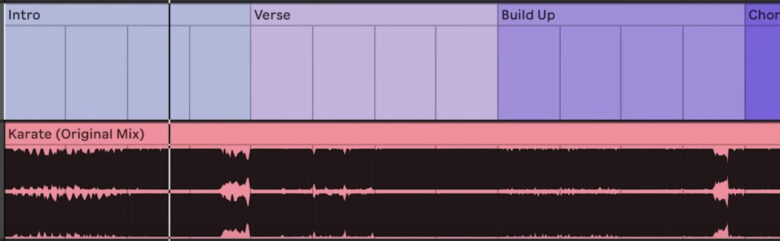

ヒット曲「Karate」のアレンジを分析してみよう

次は、僕(KSHMR)の楽曲「Karate」を1コーラス聴いてみましょう。

この曲では、VerseとBuild Up・Chorusでメロディーを変えています。

Build UpとChorusはメロディーが同じですが、バッキングのアレンジは異なるので、ここで親和性と新しい要素のバランスを取っています。

作曲・編曲の基本は「一番いいアイデアをもとに広げる」

作曲や編曲をするときは、基本的に「1つの最強のアイデア」を作り、その周りを別のアイデアで囲んでいくというパターンが多いです。

「1つの最強のアイデア」がずっとキャッチーなままであるように、他のアイデアを加えていくことがポイントです。

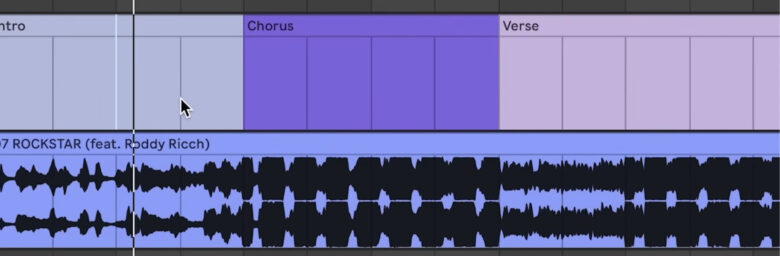

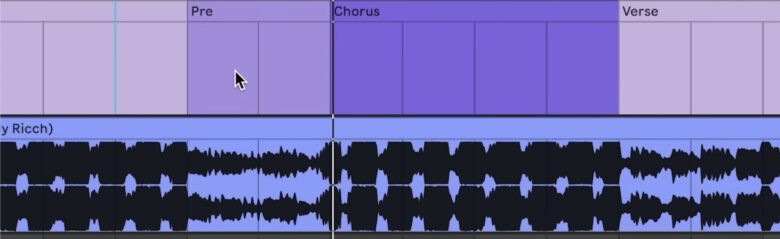

ヒット曲「Rockstar (ft. Roddy Ricch)」のアレンジを分析してみよう

次は、ヒップホップのヒット曲であるDaBabyの「Rockstar (ft. Roddy Ricch)」を1コーラス聴いてみます。

ヒップホップでは、長めのVerseと長めのChorusを交互に繰り返していくパターンが一般的です。

また、この曲はIntroの次にChorusが来ているため、楽曲を聴き始めてすぐに「この曲はこんな感じか」というメインのアイデアをすぐに理解することができます。

みなさんが好きな楽曲のうち、Verse(Aメロ)の前にChorus(サビ)が来る曲がいくつあるか、数えてみてください

3 ヒップホップのアレンジの特徴とは?

ヒップホップでは、メロディーはとてもシンプルであることが多いので、ポップスほどメロディーのバリエーションはありません。

しかし、少しずつ曲に変化を加えていく点は、ポップスやEDMなどと共通しています。

つまり、メロディーのバリエーションの多さで楽曲を展開していくというよりも、メロディー以外の要素・パターンの多さで楽曲を展開していく傾向にあります。

ポップスやダンスミュージックほどわかりやすい抑揚や盛り上がりはないので、ヒップホップはテンションが一定に聴こえやすいです。

しかし、よく聴くとさまざまな工夫がされています。

メロディーに一番時間をかけよう

楽曲で最も重要なのは、メロディーです。

強烈なメロディーを作るためにしっかり時間をかけているか、本当にいいメロディーになっているかどうかを確認しながら制作しましょう。

一度いいメロディーを作ってしまえば、あとは曲中でそのメロディーを発展させるだけでOKです。

例えばジャスティン・ビーバートキッド・ラロイのヒット曲「STAY」では、イントロで登場するシンセサイザーのメロディーをボーカルでも繰り返し使っています。

しかし、演奏する楽器をシンセサイザーとボーカルで変えたり、ボーカルにかけるエフェクトを変えたりして、親和性と新しい要素のバランスを取っています。

2~3個のメロディーで1曲作れる

基本的に、多くの楽曲は2~3個のメロディーのアイデアを使いながら曲が完成されています。

例えばVerse・Pre・Chorus(Aメロ・Bメロ・サビ)を繰り返しながら、ところどころでフレーズを変えたり、バッキングを変えたりしてバリエーションを作っています。

メロディーのバリエーションが多すぎると親和性(覚えやすさ)がなくなってしまいますので、楽曲で最も印象が残りやすいメロディーラインはなるべく繰り返しが多い形にするのがよいでしょう。

例えばボーカルは同じでも、バッキング(インスト)が変わればまた異なる印象を与えることができますので、バッキングを工夫してみましょう。

メロディーの繰り返しの数で楽曲のスピード感が変わる

メロディーの繰り返しの数で、楽曲が展開するスピード感を変えることができます。

繰り返しが少ないと要素がコロコロ変わるような印象になるため、スピード感がある楽曲になったり、リスナーが急かされているような気持ちになります。

逆に繰り返しが多いと、すでに聴いたことのある要素が何回も登場するため、展開がゆっくりに聴こえたり、リスナーが安心して聴けるようになります。

例えば「Don’t Start Now」では、VerseとPreは同じようなメロディーの構成になっていますが、Chorusでガラっと雰囲気が変わるので、Chorusで急激に展開が変わったような印象になります。

Bridge(Cメロ)は「メインのアイデアから一旦離れる」

最後のサビの前に来ることが多いBridge(Cメロ)は、「メインのアイデアから一旦離れる」という特徴があります。

すでに何度も聴いて親和性のある音から一旦離れることで、最後にもう一度聴くChorusの印象を強くします。

メインのアイデアから一旦離れた後、聴き馴染みのあるアイデアにもう一度戻ったときに気持ちいいと思えるようなセクションにすることが大切です。

Bridgeは曲の最後に向かっていくときに重要なセクションですので、ぜひ効果的に取り入れてみましょう。

具体的なBridgeの作り方はこちら↓

以上でPart1の解説は終了です。

次回Part2では「ダンスミュージックで使えるアレンジのコツ」をご紹介します。

-

前の記事

音楽好き・音楽家におすすめの「ふるさと納税返礼品」まとめ 2025.04.29

-

次の記事

海外プロの作曲方法~アレンジのコツと楽曲分析②~ 2025.04.30