日常会話・喋り声を使ったスピーチメロディー作曲方法【発話旋律】

- 2025.02.12

- 2025.04.08

- メロディー・構成

今回は、Nahre Solが解説する「日常会話に隠されたメロディー」をまとめました。

普段の会話では「橋と箸」など音の高さを変えながら話しますが、このような日常会話にはメロディーがあるのでしょうか?

この記事では、日常会話に隠れている「メロディー」を探す方法と、日常会話を使って作曲をするスピーチメロディー(発話旋律)について解説していきます。

スポンサードサーチ

しゃべり声に音程やメロディーはあるのか?

日常会話などのしゃべり声にも、音程やメロディーはあると言えます。

一般的なポップスのように「Aメロ」「Bメロ」「サビ」などがあったり、繰り返しがあったりするわけではありませんが、メロディーのように聞こえたり、人によってクセがあったりします。

例えばこのように、ピアノの鍵盤である程度近い音を再現したり、8分音符や3連符などのリズムで表すことができます。

日常会話で作曲をしたチェコの作曲家「レオシュ・ヤナーチェク」

この「日常会話でメロディーを作る」というアイデアは、チェコの作曲家レオシュ・ヤナーチェク(Leoš Janáček、1854年~1928年)が実践しています。

彼は、日常会話で発生したメロディー=スピーチメロディー(発話旋律)をベースに作曲をした作曲家の一人です。

1897年からスピーチメロディーによる作曲を始め、さままざまな作品を残しました。

ヤナーチェクのスピーチメロディー作曲方法(発話旋律)

ヤナーチェクは日常会話をメロディーとして捉え、譜面化することに長けていました。

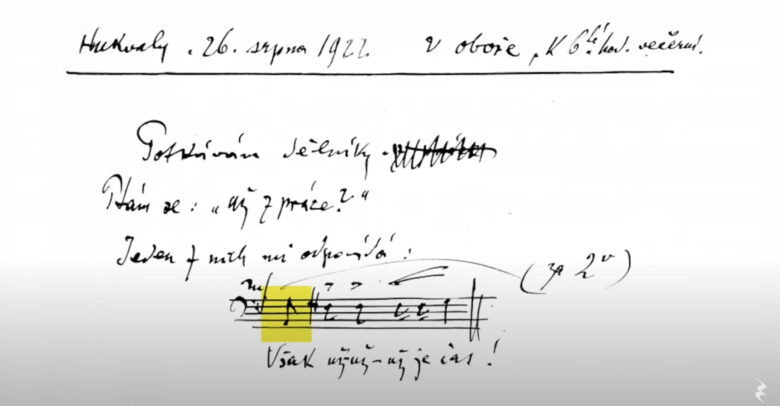

例えば、上記画像は「でももう、もう時間だよ!」というセリフを譜面化したものです。

これを実際に譜面通りに発音すると、このようになります。

「でももう、もう時間だよ!」というセリフの通り、少し焦っているような緊張感のあるメロディーです。

ちなみに会話におけるタイミングを測るのに使っていた「Hipp Chronoscope」はこのような機械でした。

:https://youtu.be/OUu42CNcfM4?si=t7JzOMSTTr1AbKK7

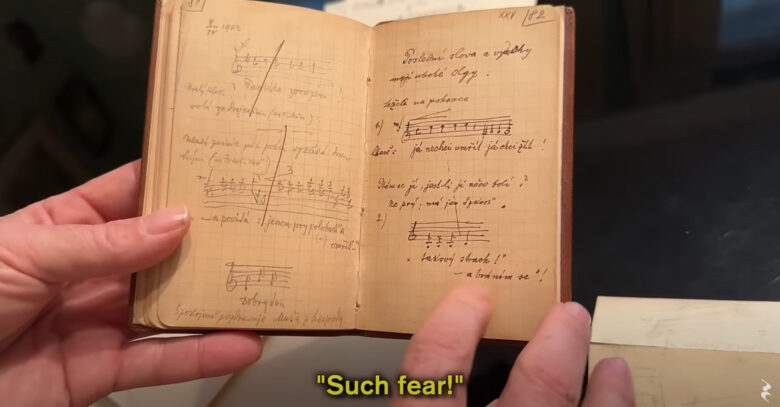

ヤナーチェクが残したメモの中には、亡き娘との会話をメロディーにしたものもありました。

「死にたくない、生きたい!」「怖い!」という文章と、それを譜面化したメモが残されています。

このような状況でも、彼は必死に大切な人との会話とそこに存在するメロディーを追っていたことがわかります。

「何を言っているか」ではなく「どう言っているか」

ヤナーチェクは、会話からメロディーを抜き出すことで、会話に含まれる感情や状況を鏡のようにメロディーに映し出せると考えていました。

会話の中身や歌詞ではなく、音程やリズムを抜き出しているため、「何を言っているか」というよりは「どう言っているか」を如実に音楽化していると言えます。

彼は人間同士の会話に限らず、彼を取り囲む世界中のあらゆるものに耳を傾けて作曲をしていたため、思わず心を揺さぶられるような作品を生み出しました。

会話だけでなく自然の音もメロディーにする

例えば「On an Overgrown Path, Book I: No. 10, The Barn Owl Has Not Flown Away!」は、フクロウの泣き声をモチーフにした楽曲です。

このように、日常で耳にするありとあらゆる音もメロディーが隠れています。

言語によるメロディーの違い

ヤナーチェクはチェコ出身の作曲家で、彼がメロディー化した会話のほとんどがチェコ語でした。

例えばチェコ語の「Pivo」は「ビール」を表しますが、元気よく「ピーボ!」と叫ぶ場合は、このように音楽化することができます。

ビールを注文してウキウキしている様子や、飲んだ喜びがメロディーによく現れています。

日本語の「ビール」はチェコ語の「ピーボ」の発音に少し似ていますが、「生ビール」「とりあえず生!」だとまた違ったメロディーになるでしょう。

スピーチメロディーはオペラで活躍する

ヤナーチェクのスピーチメロディー作曲法がとりわけ輝いたのが、オペラでした。

オペラではさまざまな登場人物の感情を音楽で表現するため、会話をメロディー化するスピーチメロディーと相性がとてもよかったと言えます。

特に、彼は会話をメロディー化するだけでなく人物の心理状況を読み取ることに長けていたため、オペラのストーリーに沿った楽曲が評価されました。

オペラと言えばイタリアを思い浮かべる人も多いと思いますが、イタリアのオペラとはまた異なるスタイルの楽曲で彼の才能が輝いています。

ヤナーチェクの「サウンドコラージュ」「音のコラージュ」

オペラにおけるヤナーチェクの作曲方法や作曲のスタンスは、複数の素材を貼り付けて作品を作る「コラージュ」に通ずるものがあります。

「さまざまな人物の感情やストーリー、背景などを用いて1つの作品を作る」ということを、音楽でも行っているからです。

まさに「音のコラージュ=サウンドコラージュ」と言えます。

スピーチメロディーはリアルで歌いやすい

オペラでとても印象的なのが、演者による歌唱です。

ヤナーチェクの楽曲はスピーチメロディーをベースにしているため、自然に話している状態に近い形で歌うことができます。

そのため、彼はオペラにおける歌唱法までも変えたと言っても過言ではありません。

スポンサードサーチ

スピーチメロディー(発話旋律)のポイント3つ

それでは、スピーチメロディー(発話旋律)を実際に作るときはどうすればよいのでしょうか?

日常会話からメロディーを抜き出すときのポイントは、こちらの3つです。

・音量

・リズム(発声のタイミング)

この3点を押さえれば、しゃべり声をこのように譜面化することができます。

スピーチメロディーでは「不規則・自然・自由」を怖れない

日常会話には、通常のポップスのように「4分の4拍子」などの時間制限や枠組みはありません。

そのため、ヤナーチェクは「不規則」だと思うような手法も使っていました。

・不規則な繰り返し

・決まったタイミングでアクセントを入れない

「4/4拍子にしなきゃいけないから、これだとメロディーの尺が合わない。メロディーとして使えない。」とアイデアを捨ててしまうのではなく、このような不規則性もいとわないことがポイントです。

スピーチメロディーを使った音楽の特徴は「自然で自由」

スピーチメロディーを使った音楽の特徴として、「ルールに沿っている感じがしない」「上品でエレガントな感じがしない」の2点が挙げられます。

言い換えると「不規則」「自然で自由」「純朴で親近感がある」と言えます。

そもそも、日常会話というのは「何秒以内に何単語使ってしゃべりなさい」とルールがあるわけでもなく、自発的に行われるものです。

自分が興味のある分野についてはついつい口走ることもあれば、ゆっくり丁寧にやさしさを持って発言するときもあれば、間違った単語を使ったり、文法がぐちゃぐちゃになったり、他の人が会話を遮ることもあれば、どもることもあります。

そのため、スピーチメロディーも不規則で自由で、素朴で親近感があるように聞こえます。

有名人の会話をスピーチメロディーにしてみる

例えばマリリン・モンローとイーロン・マスクの会話をスピーチメロディーにしてみると、このようになります。

両者とも自然に話していますが、いずれも規則的な話し方はしておらず、どもりが入ったり、無音部分(休符)が長かったりします。

一方、一般的に言う「音楽」は音楽理論を用いてある程度構成が決まっていたり、よりインパクトを残すためにフレーズを考えたりします。

ヤナーチェクはこの「自然(日常生活)」と「音楽」の2つの要素を見事に合体させました。

まるでその場所に自分もいるかのような気持ちにさせるパートと、音楽的な美しさを求めたパートを融合させました。

そのため、自然に溶け込むようにスッと身体に染み渡りながら、音楽的な美しさを楽しむこともできる作品を生み出しました。

スポンサードサーチ

スピーチメロディーに挑戦してみた

ここからは、解説者・Nahre Solが実践したスピーチメロディーをご紹介します。

ヤナーチェクがスピーチメロディー作曲法で最も大切にしていたこととは?

前述の「スピーチメロディーに挑戦してみた」では、さまざまな人物の自然な会話をメロディーにしました。

しかし、もしかするとメロディーだけ聞いたときにロボットのような機械的な印象を持つかもしれません。

そこでさらにヤナーチェクの作曲方法を分析してみると、彼は「彼自身を媒体としてリアリズムを追求すること」を最も大切にしていることがわかりました。

彼は自分自身が感じた感情やメロディーを信じていたので、「会話をきちんとメロディー化できているか」「新しいメロディーやパターンを見つけられたかどうか」などは大きな問題ではなかったのです。

彼にとって本当に大切なのは「感情のリアリズム」であり、「自分にとってそれがどう聞こえたか」「自分はそれをどう感じたのか」を考えることに重きを置いていました。

もっと言えば、彼のゴールは「音楽を作ること」を超えて「感情をどう表現するか」「音を聞いてどう感じるか」を研究することだったと言えます。

「自分の眼と心」というレンズを通して見たものが表現できていると感じられれば、それが「本物」であったと考えていたのです。

スポンサードサーチ

スピーチメロディーをブラッシュアップしてみた

前述の「ヤナーチェクがスピーチメロディーで最も大切にしていたこと」を踏まえて、ボブ・ロスの会話のスピーチメロディーをブラッシュアップしました。

先ほどはしゃべり声をピアノの音程に書き直しただけでしたが、今度は「ボブ・ロスという人物」そのものや「私にとってのボブ・ロスを感じられるかどうか」に焦点を置きました。

以上で「日常会話・しゃべり声を使ったスピーチメロディー作曲方法」の解説は終了です。

当サイトでは他にも作曲の仕方についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

-

前の記事

プロの作曲家になるための9つの思考法 2025.02.10

-

次の記事

【まとめ】音楽大学・専門学校の入学・学費・就職先・授業関連記事 2025.02.14